« A Trouville, la seule chose qui me frappa, dont je garde quelque souvenir, fut la promenade de planches posée sur le sable de la plage. C’était insensé, d’une arrogance bourgeoise proprement débile. Je n’avais jamais vu ça. J’imaginai la plage de la Concha, l’une des plus belles d’Europe, partiellement recouverte d’un plancher de promenade. Maintenant, en transcrivant ce souvenir lointain, je me demande comment auraient fait, à San Sebastián, pour apprendre à jouer au foot, s’il y avait eu les maudites planches, ces adolescents qui furent professionnels du ballon rond dans le club local, gardien de but le premier, avant de pointe latéral, le second, avant de devenir Eduardo Chillida et Elias Querejeta. »

Jorge Semprún, Adieu, vive clarté…, Gallimard, 1998.

Le touriste, arrivant le matin à Saint-Sébastien, flâne d’abord dans les rues rectilignes de la ville nouvelle. Puis, ayant écumé tous les magasins de fringues, il arrive au soir dans la vieille ville aux rues tortueuses. Là, dans les bars à tapas, comme il y a 180 ans, « les français sont partout » (Victor Hugo). Alors, poursuivant son chemin, il emprunte la longue promenade qui chemine au bord de la plage de la Concha. Passant le pub anglais et les courts de tennis, au pied du mont Igeldo, il finit par apercevoir d’étranges formes sculpturales. Elles semblent comme l’accueillir et lui signifier qu’il entre dans le monde dangereux des éléments incontrôlés. Il prend conscience, surpris, étonné, transi, combien cette œuvre grandiose questionne sa place dans le monde et son rapport au monde.

Habiter poétiquement le monde

« Voll Verdienst, doch dichterisch, / wohnet der Mensch auf dieser Erde. »

Friedrich Hölderlin, In lieblicher Bläue, 1823.

Cet imposant ensemble, inauguré en 1976, est l’œuvre d’Eduardo Chillida. Ce sont les Peignes du vent. « L’œuvre consiste en trois immenses tiges de fer recourbées, pesant entre 10 et 12 tonnes chacune et insérées dans la falaise à l’extrémité orientale de la baie de Saint-Sébastien, en cet endroit précis où la baie rejoint la pleine mer et les vagues viennent s’écraser contre le rivage, permettant ainsi aux « peignes » d’agripper le vent au passage. Au Pays basque, le vent d’ouest dominant apporte l’humidité et la douceur de l’océan. Souvent les nuages qu’elles forment, en s’accrochant aux pentes du piémont, viennent se déverser sur la plaine, parfois sous la forme d’orages et d’averses violentes. Le vent y est souvent rugissant. Il apporte la pluie nécessaire au travail de la terre, dont le Pays basque vit depuis des millénaires, et qui fait de cette contrée une région verdoyante et riche. Mais il apporte aussi ces orages tant redoutés de la population, qui bâtit ses fermes en conséquence, c’est-à-dire en protégeant la face occidentale de chaque maison d’un long toit pentu qui descend presque jusque terre, lui évitant ainsi d’être frappée de plein fouet. Les peignes accentuent l’intensité d’une force qui nous affecte tous. Par beau temps, cependant, ils ont la douceur d’une caresse au ciel. Dans le même temps, et de par leur structure ferreuse, ils évoquent le feu et la chaleur de la forge. Ils semblent surgir des profondeurs incandescentes de la terre comme des flammes exposées à l’effet tempérant de l’océan et du vent, en ce qui ressemble encore une fois à la rencontre contrastée de forces contraires. Les surfaces de la pièce métallique opposent au vent leur masse obstinée, mais les ouvertures que leurs courbes dessinent lui fournissent un passage sonore, tantôt sifflement à peine perceptible, tantôt hurlement. C’est ainsi, comme le dit joliment Octavio Paz, que les Peignes du vent constituent un étrange instrument de musique aux mélodies dissonantes. On comprend désormais mieux le sens du propos de Chillida lorsqu’il parlait des Peignes du vent comme d’une « équation » à base non de chiffres, mais d’éléments. L’œuvre est comme le rassemblement et la mise en tension d’éléments aux tendances contraires » (Miguel de Beistegui).

Conciliateur des contraires, Chillida prétend autant à l’universel qu’au local : « N’oublie pas qu’original vient d’origine », écrit-il dans ses carnets. Basque, né à Saint-Sébastien en 1924 et décédé en la même ville en 2002, il relie son œuvre aux plus anciennes traditions basques, ce peuple de marins et de forgerons. Mais, homme avant tout, il crée des espaces qui doivent accueillir et parler à toute l’humanité. En somme, Chillida est un patriote et pas un nationaliste, exactement dans le sens où Romain Gary l’envisageait dans Education européenne (1944) : « Le patriotisme, c’est l’amour des siens. Le nationalisme, c’est la haine des autres. […] Il y a une grande fraternité qui se prépare dans le monde ».

Celui que Bachelard surnommait « le forgeron » ne se contente cependant pas d’agencer la lumière, l’espace et les éléments, conçus comme une équation dont les formes seraient la solution. S’il « éveille la rêverie du fer en liberté », Chillida cherche aussi à rendre compatible le monde naturel et le monde politique (en son sens premier, celui de la cité). Ponctuant souvent l’espace public, ses œuvres questionnent la place de l’homme dans la nature, le lieu, le monde. Ainsi, son art interroge et ne s’en tient pas aux seules apparences : il invite à habiter poétiquement le monde.

Le chat d’Atocha

« Je ne connais pas le chemin mais je connais l’arôme de ce chemin. »

Eduardo Chillida, Carnets.

Cette capacité à appréhender l’espace, à résoudre des problèmes en trois dimensions, Chillida la doit notamment à son passé de footballeur. Fraîchement reléguée en deuxième division, la Real Sociedad aborde en effet la saison 1942-1943 avec un nouveau gardien de but : le jeune Eduardo Chillida. Les bons résultats s’enchaînent et les qualités de Chillida sont louées. Malheureusement, le 14 février 1943, Chillida est blessé au genou lors d’un violent choc avec l’attaquant de Valladolid Fernando Sañudo. Celui que le Real Madrid convoitait déjà ne s’en remettra jamais complètement. Après seulement quatorze matchs, Chillida doit abandonner le football – et commencer une carrière artistique.

Mais son expérience de gardien de but lui est fort utile dans sa nouvelle vie. Chillida lui-même affirme que « les conditions nécessaires pour être un bon gardien de but et un bon sculpteur sont pratiquement les mêmes ». L’un et l’autre doivent en effet lire intuitivement l’espace et sa géométrie. Ils doivent développer des réflexes qui leur permettent d’anticiper les situations et d’y apporter une solution.

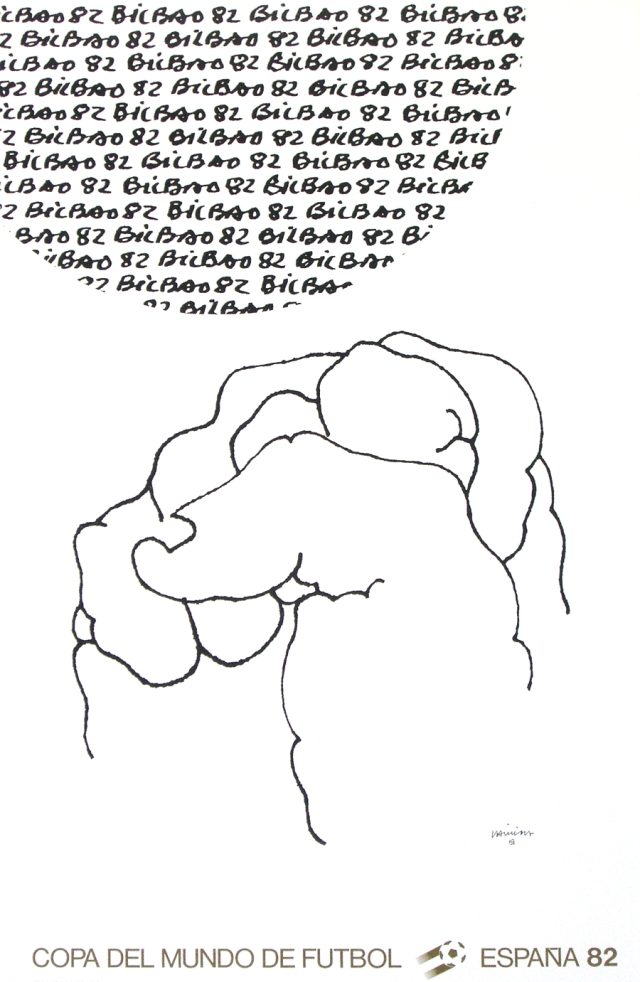

Ancien footballeur talentueux, devenu un artiste mondialement connu, Eduardo Chillida revient encore au football à l’occasion de la Coupe du monde organisée dans son pays. Le Pays basque, par l’intermédiaire du stade San Mamés de Bilbao, accueille trois matchs du premier tour de la compétition. Chillida est désigné pour réaliser l’affiche officielle de la ville hôte. On y voit un poing allant à la rencontre d’un ballon composé d’une multitude de « Bilbao 82 ». Faut-il y voir une réminiscence de sa (brève) carrière de gardien de but, le poing du gardien boxant le ballon dans les airs ? Faut-il voir dans ce poing tendu un symbole de la lutte indépendantiste basque ? Peut-être, mais on peut surtout remarquer que ce poing est bourré de plis. Pliant le fer, donnant ainsi à voir l’ondoiement marin, les mouvements de la mer, Chillida est avant tout un grand artiste de la pliure. Et cette affiche est à cet égard très typique de son style.

Combat pour un idéal

« La liberté littéraire est fille de la liberté politique. »

Victor Hugo, Hernani, préface, 1830.

En 1983, lorsqu’Eduardo Chillida et son épouse Pilar Belzunce achètent la propriété de Zabalaga à Hernani, le sculpteur peut commencer à réaliser son rêve : « trouver un espace où pourraient reposer mes sculptures et où les gens pourraient marcher entre elles comme dans une forêt. » Le jardin de 11 hectares devient ainsi un espace où sont exposées quarante sculptures monumentales. Dialoguant entre elles, mais aussi avec les éléments, elles forment un musée à ciel ouvert particulièrement émouvant.

Au centre, la vieille ferme a été vidée comme s’il s’agissait d’une sculpture. Elle abrite des œuvres de petit format et de matériaux plus délicats, comme l’albâtre. L’ensemble, au milieu des bois et des pâturages, à proximité d’une petite rivière, consacre la philosophie de l’artiste : jamais la poésie du monde n’a été si visible, jamais la fusion entre art et nature n’a été si évidente, jamais l’intuition n’a si bien guidé le visiteur au sein d’œuvres disposées sans ordre chronologique.

Cet espace aujourd’hui ouvert aux touristes rappelle l’importance que l’artiste donnait au topos, au lieu. Combat mené pour un idéal, le musée Chillida prend place dans un lieu cher à un autre idéaliste : Hernani. Lorsqu’il avait neuf ans, Victor Hugo séjourna quelque temps dans la localité sise au sud de Saint-Sébastien. Il s’en souvient, près de 20 ans plus tard, au moment d’écrire sa célèbre pièce de théâtre.

Manifeste politique et littéraire, Hernani incarne « cette France actuelle, cette France du dix-neuvième siècle, à qui Mirabeau a fait sa liberté et Napoléon sa puissance. » Si l’auteur force sans doute l’importance de son œuvre, il est indéniable qu’elle figure au panthéon mythique du romantisme. Or, comme le professe Hugo, « le romantisme n’est […] que le libéralisme en littérature. » Dans la France de Charles X, les romantiques partisans d’Hernani sont donc les tenants du libéralisme quand les classiques contempteurs de l’œuvre sont les monarchistes réactionnaires. « Dans les lettres, comme dans la société, » martèle Hugo dans sa préface, « point d’étiquette, point d’anarchie ; des lois. Ni talons rouges, ni bonnets rouges. »

Le charme du lieu

« On est à peine espagnol à Saint-Sébastien ; on est basque. »

Victor Hugo, Voyage dans les Pyrénées, 1843.

A l’été 1843, Victor Hugo effectue un voyage au Pays basque en compagnie de Juliette Drouet. Le texte qu’il écrit à cette occasion est encore aujourd’hui chéri par le nationalisme basque, puisque l’écrivain y affirme l’unité basque en dépit des frontières naturelles et politiques. Cette unité, selon Hugo, serait d’abord le fait de la langue : « on naît basque, on parle basque, on vit basque et l’on meurt basque. La langue basque est une patrie, j’ai presque dit une religion. »

Cependant, dans son voyage, c’est surtout de Pasaia que l’auteur tombe amoureux. Bourgade à l’est de Saint-Sébastien, la localité charme tant Victor Hugo qu’il décide d’y séjourner quelques jours. Aujourd’hui, la maison qu’il habita est devenue un musée à lui-dédié. La découverte par hasard d’un lieu béni des éléments rappelle la poésie de Chillida et l’importance que le sculpteur accorde à l’intuition, à l’espace, aux forces de la nature. De Pasaia, Hugo livre une description magnifique : « Un rideau de hautes montagnes vertes découpant leurs sommets sur un ciel éclatant ; au pied de ces montagnes, une rangée de maisons étroitement juxtaposées ; toutes ces maisons peintes en blanc, en safran, en vert, avec deux ou trois étages de grands balcons abrités par le prolongement de leurs larges toits roux à tuiles creuses ; à tous ces balcons mille choses flottantes, des linges à sécher, des filets, des guenilles rouges, jaunes, bleues ; au pied de ces maisons, la mer ; à ma droite, à mi-côte, une église blanche ; à ma gauche, au premier plan, au pied d’une autre montagne un autre groupe de maisons à balcons aboutissant à une vieille tour démantelée ; des navires de toute forme et des embarcations de toute grandeur rangées devant les maisons, amarrées sous la tour, courant dans la baie ; sur ces navires, sur cette tour, sur ces maisons, sur ces guenilles, sur cette église, sur ces montagnes et dans ce ciel, une vie, un mouvement, un soleil, un azur, un air et une gaîté inexprimables ; voilà ce que j’avais sous les yeux.

Cet endroit magnifique et charmant comme tout ce qui a le double caractère de la joie et de la grandeur, ce lieu inédit qui est un des plus beaux que j’aie vus et qu’aucun « tourist » ne visite, cet humble coin de terre et d’eau qui serait admiré s’il était en Suisse et célèbre s’il était en Italie, et qui est inconnu parce qu’il est en Guipozca, ce petit éden rayonnant où j’arrivais par hasard, et sans savoir où j’étais, s’appelle en espagnol Pasages et en français le Passage. » En basque, Pasaia.

C’est au retour de ce voyage que Victor Hugo apprend la mort de sa fille Léopoldine.

Littérature

– « Eduardo Chillida, el gato que nunca volvió a pisar Atocha », revistalibero.com, 2024.

– Iker Andonegi, « Así fue el último partido de Eduardo Chillida como portero », noticiasdegipuzkoa.eus, 14/02/2024.

– Gaston Bachelard, « Le cosmos du fer », Derrière le miroir, 90-91, octobre-novembre 1956, repris dans Le droit de rêver, PUF, 4e édition 2010, pages 54-59.

– Miguel de Beistegui, Eloge de Chillida (poétique de la matière), Gourcuff Gradenigo, 2011.

– Victor Hugo, Hernani, 1830.

– Victor Hugo, Voyages, Robert Laffont, 2002, pages 780-820.

– Octavio Paz, Chillida (catalogue raisonné), Maeght, 1979.

C’est déroutant, un article sur la Concha..qui débute par ces promenades bourgeoises typiques de la côte d’Albâtre (où l’on trouve la plus longue de cet acabit, à Cayeux) et de la côte fleurie!

La phrase de Hölderlin est bizarre.

Je « connaissais » Chillida, assez du moins pour savoir que c’est un autre niveau que Cantona 😉

Les paysages paraissent généreux, ça a l’air vraiment beau le Nord de l’Espagne.. Un jour, peut-être..

82, Pays Basque, Coupe du Monde…… ==> L’événement appela-t-il une gestion particulière du cas basque? Trop jeune alors pour avoir la moindre idée de cela, par contre : je me rappelle très bien que les attentats semblaient infinis au mitan de la décennie, dès lors : quid avant, pendant et après la Coupe du Monde? Une paix des Braves? C’est vraiment des questions du candide.

Et Bilbao fut l’antre des Anglais, dont le hooliganisme était alors en pleine bourre.. ==> Y eut-il des appréhensions devant ce cocktail hétéroclite mais qui prêtait, j’imagine, de quoi imaginer le pire?

Déroutant, c’est le mot. Je me suis perdu du côté de Hernani eh eh.

Les pires années de l’ETA en termes de bilan interviennent à la fin des 70es et la sélection espagnole vit recluse dans la crainte d’une action basque. En termes de gestion, je ne sais pas comment ce fut géré mais deux ou trois faits ont pu contribuer à réduire le risque : des arrestations et de très sévères condamnations dans les années qui prétendent la CM (le nombre d’attentats baisse au début des 80es), l’espoir d’un changement politique avec le succès annoncé du PSOE de González aux élections de 1982 (les Basques vont vite déchanter).

J’en profite pour conseiller Les Repentis pour ceux ne l’ayant pas vu. Le récit parallèle d’une femme (et sa fille) détruite par l’assassinat de son mari (et son père), lui même ex-membre de l’ETA sous Franco, opposé à la violence, acteur politique du PSOE, et celui du commando de tueurs emprisonnés jusqu’à leur rencontres dans le cadre d’un programme visant à mettre face à face victimes et bourreaux. Dix ans après le drame, les rôles s’inversent : les membres du commando sont de pauvres types, morts socialement, écœurés par les chefs indépendantistes. Soulages et écrasés par la force émanant de cette femme que l’on sent revivre, ce sont eux les grands perdants de l’histoire. Magnifiques interprétations et on ne peut s’empêcher de se poser la question « comment aurai-je réagi dans les mêmes circonstances ? Aurai je été aussi fort ? ».

La citation de Hölderlin est ultra célèbre, mais très difficile à traduire. Il a emberlificoté l’allemand comme rarement…

Ça pourrait donner quelque chose comme : riche en mérites, mais poétiquement toujours, / sur terre habite l’homme.

J’ai lu un peu de Hölderlin, études germaniques, etc..mais ça : jamais lu ni entendu.

Je ne comprends pas trop la (probable) licence poétique prise avec « whonet » ; ce n’est pas même la métrique qui la justifie, bref?

Sans doute faut-il être allemand – voire allemand de l’époque – pour pouvoir apprécier à sa juste valeur le rythme et la musicalité qu’il y poursuivait??

@Alexandre : Il me semble me souvenir que « wohnet » est une écriture ancienne de la troisième personne du singulier « wohnt ». J’ai essayé il y a bien longtemps de lire « Les Aventures de Simplicius Simplicissimus » de Grimmelshausen (1668) dans le texte, je me suis arrêté après un chapitre (oufti, comme diraient certains…), mais je me souviens avoir vu de nombreux exemples similaires.

Il porte mal son nom, ton « Simplicius Simplicissimus ». J’ai eu ça avec Novalis : on en parle en cours, je me dis que je vais essayer de le lire, euh.. C’est perché! Je n’ai pas tenu bien longtemps.. 🙂

Lire un texte ancien dans sa langue et dans son jus, ça peut être fort raide déjà…….mais alors le faire dans une langue qui n’est pas sienne, oulah.. Depuis que j’ai vu, à Varsovie, une Polonaise (sa langue maternelle) traduire en français contemporain un texte médiéval rédigé dans une langue d’oïl : j’ai compris le monde qu’il y avait entre un philologue et un bête polyglotte dans mon genre, éhéh.

« Whonet », oui : ça doit être ça. S’il s’agit par contre d’une licence artistique, son esthétique m’échappe. Il y a bien l’une ou l’autre assonances dans cette phrase, mais pas là. Tu dois donc avoir raison.

Sinon, ce petit « e » me rappelle une faute que je commettais régulièrement avec les 2ème et 3ème personnes du singulier, la 2ème du pluriel aussi.

@g-g-g, check :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventures_de_Simplicius_Simplicissimus

Ca m’intriguait……….et ce qui m’intrigue encore le plus, c’est que parmi les « langues » (regarde sous l’illustration du satyre) : ben ça parle précisément du..basque……… ==> C’est quoi, cette sorcellerie? Warum?

L’épopée picaresque de Grimmelshausen est un chef-d’œuvre que j’ai lu il y a maintenant fort longtemps. En traduction française, bien sûr.

Dans le texte, j’avais essayé Shakespeare. Mais même problème : il n’écrit pas en anglais moderne…

Chillida, j’ai découvert récemment. Et pas de mon fait : je me suis laissé guider…

Tout comme ce Pays basque espagnol, que j’ai écumé l’été dernier.

Et que je vais encore écumer cet été, j’espère, en poussant un peu plus loin vers Santander…

J’ai visité il y a peu le musée du CIO à Lausanne. Dans le jardin donnant sur le lac, plusieurs œuvres d’artistes contemporains cohabitent (Saint Phalle, Botero…), dont une de Chillida dont je suis bien en peine de comprendre le sens.

J’avoue être plutôt hermétique à la sculpture. C’est l’art qui me touche le moins.

Ahahah ! Ça arrive.

En parlant du Pays Basque et de sculpture… J’adore l’architecture du Guggenheim à Bilbao mais les sculptures de Koons… A la rigueur le chien. Ah si le côté monumental de l’araignée de Louise Bourgeois me plaît beaucoup. Pas totalement fermé à cet art quoi !

@Alexandre : Ta question me remet en mémoire un article de L’Équipe Magazine sur la sécurité au Mundial 82 peu avant le tournoi. La question n’était pas académique pour les Français car les Bleus allaient jouer à Bilbao. De mémoire, la police et l’armée espagnoles n’avaient pas fait les choses à moitié. Autour du Camp Nou, le dispositif comprenait quatre périmètres de sécurité concentriques, le dernier à 2 km du terrain… et c’était un peu pareil sur les autres sites.

Lu aussi Verano, merci à tous deux!

Ces détails que tu rapportes sont assez édifiants, c’est à peu de choses près tout l’Ouest de Barcelone qui devait s’en trouver « neutralisé », c’est vraiment pas rien.

L’année ne fait certes que commencer, mais je pense qu’on peut d’ores et déjà affirmer que c’est le meilleur article de 2025.

Tu nous avais prévenu par ailleurs que la présence de Hugo était une arnaque, j’y étais préparé eh eh. Très belle balade néanmoins !

Bah, on se promène sur le chemin de la sérendipité : une découverte nous amenant à une autre, un lieu nous conduisant à un autre, un artiste nous liant à un autre… Il y a une filiation évidente entre chacun des points évoqués ici. Il faut laisser son esprit vagabonder dans cette fugue.

C’est ce que je fis, señor Bobby. Avec le plaisir de ne pas savoir où tu m’emmenais et la crainte que tu m’abandonnes en route (j’éprouve toujours de l’antipathie pour Hugo et ses airs supérieurs eh eh).

Je hais Hugo. Il m’insupporte au plus haut point. Il se la pète non stop.

Ce n’est qu’à découverte de ton commentaire, Verano, que je réalise que l’auteur de ce bien beau voyage (en effet) n’est pas Khiadia (adepte de ce type de photos, beaux paysages) mais bien plutôt et donc l’autocongratulant (et pourquoi pas, après tout)…………..Bobby, lol..

Le pire : me suis fait la réflexion en le lisant tantôt que, « tiens, voilà que Khiadia commence à adopter les gimmicks de Bobbyschano, ça va vraiment devenir un site passéiste et intellectualiste ici ».

Ce qu’il y a de bien avec cette nouvelle, c’est que je vais pouvoir devenir désagréable avec le papier, éhéh……….. Va falloir chercher, certes..mais je vais trouver un angle, y a bien une faille quelque part.

Salaud !

Hugo et ses airs supérieurs… un Français, en un mot.

Il est devenu un, si pas le visage, de l’universalisme français, non?

L’universalisme, pourquoi pas, ce serait une doctrine comme une autre (pas moi qui y verrai la pire)……..si elle ne sous-tendait, par nature, un certain degré nécessaire de prétention?

Je me demande si les airs des Français-lambdas paraissaient si supérieurs, avant que ne se mît en branle toute votre narrative républicaine.

Hugo se la pète déjà comme un malade alors qu’il est encore monarchiste.

Qu’il fut ensuite sanctifié par la République, oui.

Qu’il était imbu de lui-même avant d’être républicain, aussi.

Le mec était prétentieux (avec quelques raisons de l’être…), point barre.

Et ça daterait de quand, ces airs supérieurs qu’on vous prête si souvent?

Au XVIIIe siècle, on est les plus forts : nos armées, dopées à la démographie galopante, écrasent l’Europe et toute l’Europe cultivée parle français.

On fait notre Révolution, véritable phare de l’humanité, et on tente de l’exporter/imposer à toute l’Europe.

Puis, toujours convaincus de notre supériorité, nous tentons de l’exporter/imposer au reste de la planète.

Je crois que là, on n’a pas dû se faire que des petits potes…

De cette CM 1982, il me reste des souvenirs que j’espère inaltérables et trois affiches originales que j’ai réussi à dénicher à des prix acceptables.

À mon sens, la troisième meilleure CM de l’histoire après 2014 et 1970.

2014???

Ton amour de Neuer?

L’Argentine en finale après un parcours ultra moche sans aucun match valable?

2014 il y a des beaux matchs en poules mais hormis le 7-1 pas beaucoup de beaux souvenirs après.

De celles que j’ai vu je mets déjà 2006 et 1998 devant. Je la met en 3eme sur la période 1990-2022.

C’est drôle que tu cites Semprún. Je l’ai vu hier dans un documentaire d’Arte où il débattait avec Claude Lanzmann sur le bouquin Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Semprún considérait que ce livre changeait le cours de la littérature, devant un Lanzmann dégoûté par ses propos.

Gros bouquin qui traine depuis des années dans un petit meuble à cases acheté chez Gifi, par chez moi…

Beaucoup de mal avec Lanzmann et, lui aussi, ses airs supérieurs.

Semprun, c’est juste génialissime.

C’était juste un extrait mais c’est dommage parce que Semprún embrayait sur son expérience de déporté, ce à quoi Lanzmann parlait de celle de la résistance avant de traiter Semprún de fanatique ! J’aurais bien aimé entendre la fin de la conversation…

Le bouquin de Littell, j’étais complètement passé à côté. Après avoir vu le doc, j’ignore si j’ai envie de le lire ou non.

On voit régulièrement l’historien Pierre Nora qui explique que l’histoire ne peut tout expliquer ni tout décrire. Et c’est à la littérature, même en se basant sur des personnes fictifs, d’outrepasser certaines limites.

Lanzmann avait un ego de dingue ! Il était impossible de parler avec lui…

Bien sûr que la littérature permet, parfois, d’aller plus loin et d’appréhender certaines facettes.

Lanzmann est vraiment pénible……. Manichéen, les juste contre les injustes, les bons contre les mauvais.. Il y a plus que des moments (plus que) médiocres dans ce qu’il a produit.

Le Real a également eu un gardien à la carrière frustrée qui changea le cours de la musique, Julio Iglesias ! Bien joué Fred !

A l’automne dernier, à l’occasion de la réception du Real, la Sociedad a joué avec un maillot spécial célébrant le centenaire de la naissance de Chillida.

Iglesias me rappelle mon enfance : les voisins italiens supps de la Juve qui écoutaient en boucle………..Iglesias, punaise : même enfant je trouvais ça d’un ringard……….. Z’auraient pas pu écouter Umberto Tozzi?? Pas ma came, mais ç’aurait été bien meilleur!, c’est quand même un autre niveau..

En plus lui aussi aurait pu être un footballeur de haut niveau..et était supporter de la Juve, mais non : mes voisins juventini écoutaient le crooner ibère..

Avant son départ pour Valence, Chillida s’est peut-être entraîné sur la Concha avec Ignacio Eizaguirre, le grand gardien du Valence des années 40. Le meilleur portier espagnol de la décennie avec Acuña. 3 gigas remportées et 3 trophées Zamora.

Superbe ! Faut admettre qu’avoir réussi à faire vivre cette langue basque quand tu es encerclé par les mastodontes français et espagnols est un exploit ! Quelle force de caractère.

Les Basques donnèrent du fil à retordre aux Romains et à Charlemagne…

Ils ont la tête dure et le cuir épais.

Je les hais, en toute cordialité.

Je n’en connais pas directement, a priori c’est le même genre que dans mon coin mais en plus marqué, pas eux qui devraient me choquer, mais???

Un je ne sais quoi en eux semble t’agacer en tout cas 😉 Grandes gueules? Et/ou jalouse-t-on un peu ce qu’eux sont (seraient??) parvenus à préserver? Au-delà du folklore, il reste vraiment quelque chose de fort, en France, de l’identité basque? Quid par rapport au cas corse?

Ca existe, un tempérament/caractère « gascon »??

Ce sont des voisins, plus friqués et qui se prennent pas pour de la merde… Des Alsaciens du Sud-Ouest ! Et les Bordelais, ce sont les Parisiens du Sud-Ouest.

Eh oh! Des basques « friqués et qui ne se prennent pas pour de la merde »!

J’ai l’impression de reconnaitre la description d’un donostiarra ou d’un biarrot. Mais crois moi, si tu sors de ces deux villes, tu devrais avoir une autre image.

Merci pour ce très bel article au passage!

T’inquiète Patxi. Bobby est Béarnais depuis un petit moment. Il a voulu prouver qu’il était digne des armoiries d’Henri IV. Si c’est pas de l’intégration ça !

J’ai un pote basque, originaire du côté de Lecumberry, comme il dit : « Je suis un vrai Basque : ma grand-mère était pétainiste. »

Sur la photo dudit « Peine del Viento XV », ce sont les flux de la mer qui occasionnent ces jets au premier plan à droite?

Oui, l’eau de l’océan qui gicle à travers des cheminées.