A l’occasion de cette troisième saison, la rédaction a décidé de se lancer dans un défi ô combien périlleux, classer les plus prestigieux défenseurs de chaque décennie, des années 1920 à celles de 2010 ! Toutes les deux semaines, vous retrouverez donc les portraits des plus fameux assassins silencieux, des ténors du tacle glissé, ou des princes de la poussette dans le dos… Une façon de mettre en lumière cette confrérie trop souvent oubliée. Des choix cornéliens émanant d’une intense réflexion collective qui demeurera aussi imparfaite que notre tendresse pour l’histoire de ce sport est grande… Bonne lecture !

Numéro 10 : Manfred Kaltz

Manfred Kaltz, Der Schweiger, Le Silencieux. Manni Kaltz n’a jamais aimé s’épancher, dommage pour nous au regard des personnages qu’il a côtoyés à Hambourg. Car s’il existe un joueur susceptible de raconter l’épopée humaine du HSV dans les années 1970 et 1980, c’est lui.

Uwe Seeler a de moins en moins de cheveux et de jump quand un grand escogriffe nommé Kaltz débute sur le flanc droit de la défense du HSV. Nous sommes en août 1971 et der Dino n’est alors qu’un figurant de la Bundesliga, ne drainant qu’un maigre public résigné à subir le joug du Bayern Munich et du Borussia Mönchengladbach. En 1973, la nomination de deux hommes à des postes clés crée les conditions du renouveau : le coach Kuno Klötzer et le président puis directeur général Peter Krohn. Génie du marketing, Krohn transforme les roboratifs matchs du HSV en spectacles sportifs susceptibles d’attirer les foules avec des méthodes qualifiées d’avant-gardistes pour l’époque, ringardes et sexistes avec le regard d’aujourd’hui : promenades à dos d’éléphant pour les enfants, maillots roses supposés séduire les femmes…

Sous sa gouvernance, le club accroît considérablement sa surface financière et se renforce avec Willi Reimann, le prometteur Felix Magath, et quelques cracks comme Horst Blankenburg et bien sûr Kevin Keegan. Manni Kaltz observe de l’intérieur ce que la presse appelle le « Cirque Krohn » et contribue activement à la montée en puissance du HSV matérialisée par de premiers titres, une Coupe d’Allemagne en 1976 suivie de la Coupe d’Europe de vainqueurs de coupe 1977.

Sous l’ère Klötzer, on ne sait encore si le poste préférentiel de Kaltz se trouve sur le côté droit ou au centre de la défense. La Coupe du monde 1978 sert de déterminant : successeur de Franz Beckenbauer, sa contreperformance en tant que libero conduit à la douloureuse défaite de la RFA contre l’Autriche (2-3). Il revient meurtri d’Argentine, la presse faisant ses choux gras de ce match qualifié de disgrâce de Córdoba. Dès lors, aidé par la fin de carrière de Berti Vogts, Manfred Kaltz s’approprie le numéro 2. Inamovible latéral droit de Jupp Derwall[1], il conquiert l’Euro 1980 et atteint la finale de la Coupe du monde 1982 en étant un des acteurs de la honte de Gijón[2] et aux premières loges quand Toni Schumacher refait la dentition de Patrick Battiston durant la nuit de Séville.

A Hambourg, les départs de Klötzer et de Krohn ont conduit der Dino dans l’impasse. Günter Netzer, jeune retraité, se glisse dans le costume du directeur sportif et réalise plusieurs coups de maître. Le génial saint-buveur Branko Zebec prend place sur le banc, Kevin Keegan se laisse convaincre et demeure en Allemagne, malgré ses difficultés initiales, et un colosse évoluant au Rot-Weiss Essen en Zweite Bundesliga débarque à Hambourg, un certain Horst Hrubesch. La suite ? Un titre de champion en 1979, une finale de Coupe des clubs champions européens en 1980[3], deux Ballons d’or décernés à Keegan, et des pelletées de buts pour un Hrubesch alimenté par les Bananenflanken de Kaltz, ces centres incurvés à destination du front gourmand du Kopfball-Ungeheuer (l’Ogre de la tête). King Kevin affirme alors à propos de Manni que « le monde n’a jamais vu de meilleur défenseur. Et il est également le meilleur ailier droit ».

« Je bois. Je fume. L’alcool conserve les fruits, la fumée conserve la viande » : une citation attribuée à Hemingway et vraie dans les limites du raisonnable, ce que Netzer est contraint de rappeler à Branko Zebec. Il l’écarte un jour de décembre 1980 après que le Yougoslave se présente à une conférence de presse dans un état quasi végétatif, proche du légume. A l’intersaison suivante, Netzer confie les rênes du HSV à un autre monstre d’exigence, Ernst Happel, dont la dépendance à la nicotine ne pose aucun problème d’image dans les années 1980.

Champion d’Allemagne en 1982 et 1983, Manni décroche le Graal européen à Athènes à l’issue d’une masterclass de Happel à destination de Giovanni Trapattoni. Le départ du technicien autrichien en 1987 acte le déclassement du HSV et le déclin de Kaltz. Celui-ci se retire en 1991[4] en laissant le souvenir d’une sentinelle intraitable apte à se muer en puissant uhlan à qui l’on demande de s’introduire dans les lignes adverses au moment de l’offensive. Un guerrier au service du HSV et de la RFA, un joueur sans état d’âme, un homme sans rondeur, peu loquace et abrupt quand il daigne s’exprimer, comme le démontrent ces propos lâchés avant la Coupe du monde en Argentine : « Je vais là-bas pour jouer au football, rien d’autre. Ça ne me concerne pas s’il y a de la torture. J’ai d’autres soucis ». Le spectateur neutre ne peut qu’être admiratif de son ardent dévouement tout en se disant qu’il correspond terriblement à la représentation belliciste et dénuée de sentiments que l’on se fait du Prussien… que ce natif de Ludwigshafen, au cœur du Palatinat, n’est pas.

[1] Jusqu’à une fâcherie entre les deux hommes en 1983.

[2] Match nul complaisant entre la RFA et l’Autriche assurant la qualification des deux équipes au détriment de l’Algérie.

[3] Défaite 0-1 contre Nottingham Forest.

[4] Il porte brièvement les couleurs des Girondins de Bordeaux et du FC Mulhouse en 1989-90.

Numéro 9 : Anton Ondruš

A l’aube des années 1970, la victoire du Slovan Bratislava face au FC Barcelone en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1969 est encore dans toutes les têtes des Slovaques sans véritablement adoucir la désillusion ayant suivi la répression du Printemps de Prague. Que le Slovan Bratislava offre à la Tchécoslovaquie son premier trophée européen – hors Coupe Mitropa – relève du symbole, comme une démonstration du droit à l’égalité des Républiques socialistes tchèque et slovaque au sein de la nouvelle République fédérale de Tchécoslovaquie, unique concession soviétique aux réformes d’Alexander Dubček.

L’élan du football slovaque se prolonge durant les seventies avec la domination du Spartak Trnava, triple champion de 1971 à 1973. De son côté, orphelin de ses leaders défensifs Ján Popluhár et Alexander Horváth, le Slovan doit se réinventer. Ján Hucko puis Jozef Vengloš entreprennent de recomposer la base arrière. Koloman Gögh s’affirme à droite, Ján Pivarník arrive de Košice pour labourer le flanc gauche et Jozef Čapkovič, ancien milieu, est repositionné au cœur de la défense[1]. Il manque le premier violon solo pour compléter le quatuor : ce sera Anton Ondruš, un attaquant ayant grandi à quelques pâtés de maisons du Tehelné pole dont les techniciens perçoivent le potentiel en tant qu’arrière central.

Le Docteur Jozef Vengloš – un titre et un prénom qui rappellent immanquablement Mengele, peut-être la raison pour laquelle les Britanniques le rebaptisent plus tard Doctor Jo – façonne Ondruš sur le modèle des liberos modernes dont le leadership s’affirme par d’énormes aptitudes physiques et techniques. Jeune capitaine du Slovan Bratislava, Ondruš porte les Faucons vers les sommets en 1974 et 1975, prolongeant la mainmise slovaque sur le football national[2].

Après l’échec à la qualification pour la Coupe du monde en RFA, le sélectionneur Václav Ježek entreprend un profond renouvellement de l’équipe nationale. Au sein d’une sélection sujette à l’expression des nationalismes, Ondruš exerce une forme d’autorité, combinaison de modération politique et de légitimité sportive, et se trouve naturellement désigné capitaine par les joueurs eux-mêmes. Pour la campagne victorieuse de l’Euro 1976, Ježek et son adjoint Vengloš structurent l’équipe autour d’un axe Viktor-Ondruš-Panenka-Nehoda, trois Tchèques et un Slovaque, des proportions reflétant la suprématie démographie de la République tchèque. Il s’agit pourtant d’un rapport de force en trompe-l’œil : lors des deux rencontres de la phase finale de l’Euro, sept Slovaques – dont la défense-type du Slovan – figurent parmi les titulaires.

A une époque où le football demeure un produit télévisuel rare, le tournoi final organisé par la Yougoslavie représente une vitrine internationale pour Ondruš. Des cheveux mi-longs, un visage hâlé encadré de rouflaquettes, un corps de gladiateur, il maîtrise les codes de la séduction et n’a rien envier aux athlètes néerlandais ou allemands que la presse people traque comme des rockstars. Face aux Pays-Bas, sous une pluie diluvienne, on ne voit que lui : il inscrit le premier but de la tête, puis égalise en trompant son gardien Viktor avant que ses équipiers ne fassent la différence lors des prolongations (3-1). Contre la RFA, il frustre Dieter Müller, Erich Beer et les autres tours de contrôle allemandes en régnant dans les airs et participe aux offensives tranchantes des siens, surpassant Franz dans le rôle du libero tout terrain. Et pour parachever une œuvre exemplaire, il inscrit un tir au but dans la séance menant la Tchécoslovaquie au sacre continental.

L’histoire retient le geste fou du Tchèque Antonín Panenka dans son face à face avec Sepp Maier mais le succès de la Tchécoslovaquie repose avant tout sur la force d’un collectif nourri par l’école slovaque au premier rang de laquelle figure Anton Ondruš. Certains pensent alors que les deux Républiques sont indissociables et ont trouvé les conditions d’une cohabitation harmonieuse. Ce n’est que la conséquence du processus de normalisation, euphémisme utilisé pour qualifier le joug instauré par l’appareil politique du Parti communiste tchécoslovaque à la suite du Printemps de Prague, effaçant par la contrainte toute revendication, dont celles des nationalistes slovaques.

Ondruš se retire des terrains en 1989, concomitamment à la Révolution de Velours. L’instauration de la démocratie et d’une Quatrième république réveillent la fragilité de l’unité tchécoslovaque. Le pays s’autodissout en décembre 1992 pour donner naissance à deux états distincts selon les aspirations nationales slovaques. Devenu superviseur de l’UEFA, Anton Ondruš suit le processus de séparation depuis les rives du lac Léman où il réside après son passage à Thonon-les-Bains et sa rencontre avec Florence, son épouse française.

[1] Jozef et son frère jumeau Jan Čapkovič (buteur en finale de C2 1969 contre le Barça) sont issus d’une famille de supporters du club, le grand-père étant mort renversé par un bus en se rendant au Tehelné pole.

[2] De 1968 à 1975, le Spartak Trnava et le Slovan Bratislava se partagent les titres de champions de Tchécoslovaquie.

Numéro 8 : Luís Pereira

Jusqu’aux années 1990, parmi les nombreux tournois estivaux organisés en Espagne, le Trophée Ramón de Carranza jouit d’une renommée que seul le Trophée Teresa-Herrera de La Corogne peut lui contester. Pour les clubs espagnols, il s’agit d’un titre de prestige parachevant le long cursus d’avant-saison. Pour les Sud-américains, le challenge sportif cohabite avec l’enjeu financier. Outre l’intérêt porté à la dotation de la mairie de Cadix, les dirigeants profitent de cette vitrine pour exposer leurs joueurs aux clubs européens en quête de renforts. C’est ce qui se passe en 1975 avec Palmeiras, vainqueur pour la seconde fois consécutivement du Carranza. En s’imposant face au Real Saragosse (1-0) puis au Real Madrid de Breitner et Netzer en finale (3-1), les Brésiliens réalisent un chef d’œuvre de virtuosité collective et individuelle. La presse espagnole s’enthousiasme pour Leivinha, auteur d’une passe géniale pour Edu suivie d’un doublé contre le Real, et pour Luís Pereira, défenseur central dont « on ne peut qu’admirer la pureté technique »[1].

Alors que le Real a fait le choix de l’Allemagne et que le Barça s’en remet aux Néerlandais, l’Atlético prospecte parmi le vivier brésilien. Il jette son dévolu sur deux espoirs évoluant à América, le volante Ivo et l’attaquant Pena. En assistant aux démonstrations de Palmeiras, les décideurs colchoneros comprennent qu’ils font fausse route. Une anomalie cardiaque opportunément détectée lors de la visite médicale d’Ivo permet de rompre l’accord noué avec América et Pena est refourgué au Rayo Vallecano. Libéré de ses engagements, l’Atlético se lance sur les traces de Palmeiras, de retour à São Paulo. En contrepartie d’un million de dollars, Leivinha et Luís Pereira reprennent un vol pour Madrid au début du mois de septembre 1975.

À quoi peut-on prétendre en tant que footballeur quand on a les genoux cagneux ? À pas grand-chose, et c’est ce que beaucoup pensent en voyant marcher Luís Pereira. Puissant des épaules jusqu’aux cuisses, sa dégaine précaire annihile l’impression de force émanant du personnage, ses jambes semblant jointes au niveau des genoux. Cette malformation, a priori rédhibitoire pour le haut niveau, n’entrave en rien la volonté de Luís Chevrolet, surnom dont on l’affuble quand il évolue avec l’équipe de jeunes de General Motors. Il multiplie les essais dans les clubs de São Paulo et ses environs, en quête d’un premier contrat professionnel susceptible de l’extraire à sa condition d’ouvrier du Nordeste venu s’enliser dans les banlieues laborieuses de la mégalopole. São Bento lui sert de marchepied puis il intègre Palmeiras en tant que doublure de Baldochi, champion du monde 1970 (sans jouer). Le départ de ce dernier et la nomination d’Osvaldo Brandão à la tête du Verdão créent les conditions d’un avènement auquel ses jambes tournées vers l’intérieur ne le prédestinent pas.

Avec Leão, Dudu, Ademir da Guia, Leivinha ou encore César Maluco et ses exubérantes célébrations, Luís Pereira appartient à la Segunda Academia de Palmeiras, celle du début des années 1970, dominatrice et spectaculaire[2]. Dur sur l’homme tout en étant doté de facilités techniques, Luís Pereira s’accorde des libertés offensives et rompt avec le style restrictif de Baldochi. Ces qualités lui ouvrent les portes de la Seleção et lui accordent une visibilité internationale qu’il gâche lors de la Coupe du monde 1974 et le combat de chiens qu’est la rencontre entre le Brésil et les Pays-Bas. En retard sur le premier but néerlandais, mal aligné sur le second, il cisaille Neeskens en pleine course en fin de rencontre. Expulsé, il agrémente sa sortie d’insultes et de gestes provocants à destination du public oranje. Quand son compère en défense centrale Marinho Peres décroche un contrat avec le Barça, Luís retourne à São Paulo avec une réputation de boucher et patiente une année de plus avant de découvrir la Liga.

En 1975, quand arrivent Leivinha et Luís Pereira, l’afición colchonera se cherche de nouvelles idoles. Aragonés vient de raccrocher pour entrainer et Adelardo sent poindre le crépuscule de son immense carrière. Dans la force de l’âge (26 ans), Luís Pereira étale une classe défensive auquel le public du Vicente-Calderón n’est pas habituée et s’approprie sans délai le trop-plein d’affection des supporters. Aux côtés de soldats comme Eusebio ou Arteche, il propose une lecture audacieuse du poste de libero et rivalise avec les autres grands défenseurs de l’époque. Conscient de son statut d’idole intouchable, El Mago Pereira s’accorde des libertés toujours plus importantes au fil du temps et des titres (une Copa en 1976 et une Liga en 1977). Tendues avec Aragonés, les relations virent au conflit avec son successeur, Héctor Núñez. Peu disposé à se heurter à la peña atlética, le vieux président Calderón tranche en faveur du joueur et coupe la tête de l’entraineur uruguayen[3].

L’aventure madrilène prend fin en 1980, quand la crise financière impose à l’Atlético une cure d’austérité. La chute d’El Mago est brutale, comme s’il appartenait exclusivement aux seventies : au sein du grand Flamengo, il ne parvient pas à concurrencer la paire Marinho-Mozer et son retour à Palmeiras coïncide avec l’ère la plus désastreuse du Verdão. C’en est fini du haut niveau pour Luís Pereira mais l’histoire retient qu’après Garrincha, un second brésilien né les jambes tordues figure parmi les meilleurs footballeurs mondiaux à son poste.

[1] Mundo Deportivo, 31 août 1975.

[2] Palmeiras est champion du Brésil 1972 et 1973, vainqueur du Paulistano 1972 et 1974.

[3] Excédé par les errements défensifs de Pereira, Héctor Núñez décide de le remplacer à la mi-temps d’un match alors que l’Atlético est mené de deux buts par la Real Sociedad. Le joueur et le coach s’insultent copieusement et doivent être séparés par les joueurs. Sans Pereira, les Colchoneros parviennent à égaliser, 2-2 score final. Mais dans la semaine, Núñez est remplacé par Aragonés.

Numéro 7 : Paul Breitner

Le 16 août 1974, un communiqué signé de Santiago Bernabéu parvient à la presse : rendez-vous à 20 heures pour la présentation du successeur d’Oscar Más en tant que second étranger du Real Madrid aux côtés de Günter Netzer. Aucune information sur l’identité de l’impétrant n’a filtré et au petit jeu des conjectures, les journalistes misent sur Fernando Morena de Peñarol et Johnny Rep de l’Ajax. Des attaquants. Quand Paul Breitner apparaît entre sa compagne Hildegard et le vieux président, la surprise et l’incompréhension sont totales. Un arrière latéral et un homme ouvertement de gauche alors que le spectre de Franco dirige encore l’Espagne, comment est-ce possible ?

Champion d’Europe et du Monde avec la Mannschaft, vainqueur de la Coupe des clubs champions européens avec le Bayern alors qu’il n’a pas 23 ans, Paul Breitner se positionne comme l’exact opposé de Franz Beckenbauer, conservateur assumé. Surnommé der Afro, en raison de sa chevelure, ou le Kaiser rouge, il s’affiche volontiers sous des portraits de Mao, lit le Petit Livre rouge, et se mêle aux mouvements de contestation qui agitent la RFA au début des années 1970. Pourfendeur du football-business, donneur de leçons, il sème le trouble sur la sincérité de son engagement en ne cachant rien de son attirance pour les biens de luxe et menant grand train. Certains le qualifient alors de révolutionnaire à temps partiel, de beau parleur opportuniste exploitant un créneau délaissé des footballeurs, le Bayern se réjouissant de ratisser un public plus large grâce à lui.

Ses fréquentes prises de parole et ses contradictions manifestes n’occultent en rien la qualité du joueur. Sur son flanc gauche, il présente les caractéristiques d’un arrière latéral complet, inépuisable, dur dans les duels et déterminé dans les projections vers l’avant ou dans le cœur du jeu. Ses prestations durant la Coupe du monde 1974 sont essentielles : auteur du but vainqueur contre le Chili et de l’ouverture du score face à la Yougoslavie sur des frappes lointaines, il se charge d’égaliser sur penalty lors de la finale alors que le tireur désigné est Gerd Müller.

– Eres cojonudo, Paul.

Malgré ce pedigree flatteur, la venue de Breitner à Madrid n’enthousiasme pas la presse espagnole ou les membres de la direction du Real. Pourquoi Bernabéu a-t-il accédé à la demande de Miljan Miljanić, le nouveau technicien merengue ? Quelqu’un s’émeut : « Le Real n’a jamais recruté d’arrière latéral », ce à quoi Miljanić répond : « Vous n’avez aucune idée de ce qu’il est ». Si le coach yougoslave l’a choisi, c’est pour combler le déficit physique du Real Madrid face aux machines de guerre allemandes ou néerlandaises. Il entreprend d’athlétiser et moderniser le jeu de la Maison Blanche et mise sur l’abattage de Breitner en tant que milieu tout-terrain auprès de Del Bosque, Netzer ou Velázquez.

Aux interrogations sportives succèdent les questions sur sa compatibilité avec l’Espagne de Franco : quid de ses idéaux communistes ? Bernabéu coupe court au débat en tonnant « je me fous de savoir s’il est latéral ou communiste, je veux connaître la personne ». On ressort malgré tout les extraits d’une interview accordée par Netzer à la revue Triunfo l’année précédente : « Breitner est un gars très sympa et un footballeur extraordinaire. Ce que je n’aime pas chez lui, ce sont ses positions politiques, absolument incompatibles avec la vie qu’il mène. Il est un disciple de Mao et ne fait rien de ce que Mao enseigne ». Avant même de chausser les crampons en match officiel, voilà Breitner ramené à sa condition de maoïste décontracté dans un pays où le communisme est encore illégal. Durant son séjour madrilène, ses faits et gestes sont observés, notamment son soutien à la constitution d’un syndicat des joueurs espagnols quelques mois après la mort du Caudillo ou sa générosité vis-à-vis des grévistes de Standard Eléctrica. Mais loin de l’Allemagne, El Abisinio[1] met en veilleuse son militantisme, comme s’il craignait de déplaire aux vieux Santiago Bernabéu, son plus grand supporter qui ne cesse de louer son esprit guerrier en répétant « tu es couillu, Paul ».

Breitner réalise trois saisons convaincantes en Espagne en dépit de plusieurs pépins physiques. Son bail est associé à deux titres en Liga et quelques buts notables dont un « volé » au FC Séville, le ballon ayant pénétré dans la cage andalouse grâce à des filets déchirés. Les regrets concernent la Coupe d’Europe 1975-76. Phénoménal face à Derby County, il porte les siens lors de la remontada effaçant la lourde défaite en Angleterre (1-4 à l’aller, 5-1 à Madrid), puis il contribue à l’élimination de Mönchengladbach. Absent sur blessure lors du premier round, il s’incline en demi-finale contre le Bayern et échoue à ramener le Real sur le toit de l’Europe.

En mal d’activités extra-footballistiques, il effectue son retour en Allemagne en 1977, à l’Eintracht Braunschweig puis au Bayern, un club exsangue financièrement et dont la gouvernance chancelle après la fuite américaine de Beckenbauer. Au sommet de son art, Breitner s’approprie le leadership en compagnie de Karl-Heinz Rummenigge. Le duo Breitnigge restaure le prestige du Bayern et Der Afro réintègre la Mannschaft malgré ses attaques publiques à l’encontre du sélectionneur Jupp Derwall. Vice-champion du monde en Espagne[2], il raccroche en 1983. Son après-carrière ressemble à la longue quête d’un marginal désireux de se réconcilier avec le grand cirque qu’est le football allemand sans qu’il ne puisse s’empêcher de torpiller ses chances de réinsertion d’une phrase assassine à l’encontre de ceux qui détiennent le pouvoir.

[1] Le surnom des miliciens républicains pendant la guerre civile en référence aux Ethiopiens combattant les troupes de l’Italie fasciste.

[2] Après son penalty en 1974, il inscrit le but allemand en finale contre l’Italie. Buteur dans deux finales mondiales, il partage cette performance avec Vavá, Pelé, Zidane et Mbappé.

Numéro 6 : Héctor Chumpitaz

Ce 21 juin 1978, dans l’humidité d’El Gigante de Arroyito, à Rosario, Héctor Chumpitaz est emporté dans la tourmente. Le capitaine péruvien subit les vagues argentines et ne peut empêcher ses équipiers de se noyer, en particulier El Loco Quiroga et Rodulfo Manzo. 6-0 ! Soupçonnés de s’être couchés contre quelques milliers de dollars en vertu d’un accord conclu entre les juntes militaires des deux pays, les joueurs de la Blanquirroja sont accueillis par des insultes à leur retour à Lima. Comment pourrait-il en être autrement ? Ils viennent de rompre des liens patiemment reconstruits entre les Péruviens et leur sélection. En se vendant (prétendument) à l’Argentine, ils renvoient leurs compatriotes à leur condition de nains d’Amérique du Sud et leur rappellent le constat dénué d’espoir de Mario Vargas Llosa selon lequel leur nation ne peut se soustraire à la corruption[1]. Jusqu’alors immaculée, et bien que son nom ne soit jamais mentionné parmi les prétendus traîtres, la figure iconique de Chumpitaz vient de se flétrir aux yeux de son peuple.

Dix ans auparavant, le Pérou ne représente rien ou presque sur la scène footballistique. Hormis une participation sur invitation en 1930, il n’apparaît jamais en phase finale de Coupe du monde, échouant à se qualifier quand il ne se retire pas de la compétition au gré des soubresauts politiques du pays. En Copa América, c’est à peine mieux depuis le succès de 1939. Ces désillusions répétées fragmentent les ambitions et instillent l’amère croyance selon laquelle le Pérou ne se conçoit qu’en faire-valoir. Ce défaitisme perdure jusqu’à la nomination de Didi à la tête de la Blanquirroja pour les éliminatoires du Mundial 1970 et l’émergence d’une génération talentueuse au premier rang de laquelle figurent Teófilo Cubillas et Héctor Chumpitaz.

La carrière de Chumpitaz débute véritablement en 1966, quand il intègre Universitario, un des trois grands clubs péruviens avec Alianza Lima et le Sporting Cristal. La U se cherche alors des idoles capables de succéder à Lolo Fernández et Toto Terry. Difficile d’imaginer qu’il puisse être leur héritier, lui, le défenseur au physique anodin. Il émane malgré tout de Chumpitaz une impression de robustesse et de puissance qui inspire ce surnom d’El Granítico. Un rocher rugueux mais doté de réelles qualités techniques et d’une étonnante aisance dans le jeu aérien. Avec Chumpitaz en leader défensif et Percy Rojas à la pointe de l’attaque, la U domine les compétitions domestiques durant une décennie et convoite un sacre continental dont la prive Independiente en finale de Copa Libertadores 1972[2].

C’est avec la sélection que Chumpi change véritablement de dimension. Quarante ans après son unique participation, la Blanquirroja arrache sa qualification pour la Coupe du monde 1970 aux dépens de l’Argentine. Les images du succès péruvien à Lima (1-0) sont éloquentes quant à l’apport de Chumpitaz. Capitaine exemplaire, il endigue en souplesse une offensive adverse sur le flanc gauche à hauteur de sa surface de réparation, remonte le terrain balle au pied, efface un défenseur, franchit la ligne médiane tête haute et adresse une balle aérienne millimétrée dans la course de Perico León pour le but de la victoire. Magistral ! Au Mexique, les prestations collectives de la Blanquirroja, illuminées par El Nene Cubillas, font plus pour la promotion du tourisme péruvien que les romans de Mario Vargas Llosa – hincha de la U – et les dépliants du Machu Picchu réunis. Eliminé en quart de finale en ayant regardé la Seleção dans les yeux (2-4), le Pérou aurait-il pu prétendre à mieux si Didi avait associé Orlando de la Torre à Chumpitaz en défense centrale[3] ?

Le Pérou confirme son emprise nouvelle sur le continent en s’imposant lors de la Copa 1975, un titre réhaussé par un succès au Maracanã face au Brésil en demi-finale[4]. Au pied de l’avion ramenant de Caracas la Blanquirroja, la foule savoure le nouveau statut de sa sélection et ovationne le capitaine Chumpitaz, les bras encombrés par l’imposant trophée de la Conmebol.

« A quel moment, le Pérou s’est-il foutu en l’air ? » interroge Vargas Llosa dans Conversation à la Cathédrale à propos de la corruption gangrénant le pays. L’écrivain n’a pas la réponse, « (…) à un moment ou un autre », là n’est pas le sujet. Footballistiquement parlant, le comportement pitoyable de la Blanquirroja en 1978 n’est finalement qu’un avatar, la manifestation d’un cancer généralisé perçu comme une fatalité et dont l’intrication à l’échelle internationale condamne tout espoir de rémission durable. Alors la colère populaire suivant l’élimination s’estompe, les joueurs suspectés du crime de concussion tels Ramón Quiroga ou José Velásquez bénéficient du pardon et sont rappelés en sélection. Chumpi poursuit également son long chemin et apporte son écot à la qualification au Mundial 1982 auquel il ne peut participer en raison d’une blessure. Sa retraite coïncide avec la fin de l’âge d’or péruvien, quand la Blanquirroja renonce à ses illusions de grandeur et retrouve pour de très longues années sa fonction de victime expiatoire des grandes nations.

[1] Conversation à la Cathédrale, version française publiée en 1973 aux éditions Gallimard.

[2] Défaite en finale, 0-0 à Lima puis 0-2 à Avellaneda.

[3] Gravement blessé par Gérson au Maracanã en 1969, Orlando de la Torre promet de se venger lors des retrouvailles. Pour éviter une vendetta, Didi prive de la Torre de ce quart et titularise José Fernández.

[4] Le Pérou s’impose en finale en match d’appui contre la Colombie à Caracas, 1-0, but de Sotil.

Un chapeau à tous tout de même pour les photos chinées et dénichées ! Ici entre autres mais de façon générale plus globalement.

De Breitner, l’impression laissée est à moitié trompeuse, tant en vérité il tira de ficelles à son retour en Allemagne.

Parmi les joueurs, ce fut toujours lui le mâle-alpha du Bayern. Davantage que le plus présentable (publiquement, il s’est toujours affiché CSU) et mieux introduit (devinez qui siégea juste à sa droite, lors de son banquet de mariage) Hoeness.

Cabale contre Beckenbauer, cabale contre Neudecker.. : fût-ce à distance (cas Beckenbauer), Breitner en fut à chaque fois un meneur. Mais vu qu’il s’était affiché maoiste, eh.. Il ne fallait pas trop heurter les grilles pré-machées de compréhension livrées clé sur porte au pékin teuton!, et l’on laissa donc la lumière à Hoeness, et à l’agitateur Breitner de continuer à faire la loi..en coulisses.

Ce que tu évoques vaut pour sa seconde période au Bayern mais dans son après-carrière, on est bien d’accord qu’il a été mis de côté ? Et si oui, comment l’expliques tu ?

Je l’expliquais (mais mal ;), ai fait vite), en substance : comment afficher publiquement, à la tête d’un club pensé, promu et affiché comme anti-communiste (raison d’être de ce club postwar), un type qui s’afficha des annees durant comme..maoiste (et ne s’en amenda pas)?

Ces étiquettes politiques ont beau être vaines (Breitner..), confuses voire vérolées (le néo-conservatisme procède par exemple pour bonne part d’ex-Trotskystes..ce qui ne fait sens qu’à considérer leurs dimensions mondialistes..ce que les grilles officielles n’entendent cependant pas considérer!), quand on les livre au grand-public c’est pour que celui-ci les adopte, qu’il y croie et qu’elles ordonnent sa façon de penser, aussi binairement que possible.

Aussi, que Breitner soit un maoiste féru de cigares et grosses bagnoles : à la rigueur, la belle affaire (quoique.. Cf. tous les fromages qu’on en fit)..mais l’afficher publiquement à la tête du FC Bayern???

Même le SPD Neudecker devait mediatiquement aller à Canossa!, louer publiquement les vertus de la CSU/CDU, « seuls à même de protéger la RFA contre le péril communiste »! (sic!..et alors même, je m’en répète, qu’il était encarté SPD!!!)

A considerer dans contexte RDA-RFA, émergence des Provos, FAR, euromissiles..ou, plus récemment : en se rappelant (? *) que, quelque deux generations durant, Hoeness usa constamment de sa tribune de dirigeant du Bayern pour faire la propagande (pas meme subtile, y a pas d’autre mot!) desdits sociaux-chretiens et de leur (?) ordre « moral » postwar.

(*) Un florilege du travail de sape socio-politique de Hoeness serait peut-etre requis.

Je ferai peut-être un article un jour là-dessus, ce quasi-demi-siècle durant lequel Hoeness usa de ses attributions dans le foot pour faire ad nauseam de l’entrisme estampillé démocratie-chrétienne (dont faut-il préciser quels étaient, d’un pays à l’autre, les parrains?)..

C’est impossible à se représenter, imaginez : un dirigeant de foot qui tenait tout le temps le crachoir, partout, sans arrêt..mais une fois sur deux pour s’exprimer sur des sujets de..société, en se faisant à chaque fois le relais des positions officielles de son parti.. ==> Fascinant

J’oubliais de le préciser tantôt : le témoin officieux du mariage de Hoeness, ce fut..Franz Josef Strauss : co-fondateur de la CSU, figure dominante de la politique allemande des 60’s-70’s..crypto-père du grand Bayern..et pater seraphicus de Hoeness, lequel n’en fut guère que la créature sportivo-exécuto-médiatico-administrative.

Derrière Hoeness, derrière la conjuration portée contre le Président Neudecker en 79 : Strauss (qui avait obtenu, en contrepartie de soutiens politiques et économiques peu avouables à un FC Bayern déjà au bord de la banqueroute, que Neudecker reniât publiquement (!!!) sa couleur politique dès 1970..et cependant Strauss finirait tout de même par jouer de ses relais médiatiques (Axel Springer / Bild) pour s’offrir son scalp en 1979..

Et, outre Strauss, il y avait aussi..Breitner! : pour sa part leader de la fronde anti-Neudecker dans le vestiaire, où il avait un boulevard depuis la liquidation préalable de Beckenbauer..et dont est extrêmement douteux qu’il eût oublié avoir, quelques années plus tôt, dû quitter le Bayern car en désaccord profond avec Neudecker (une histoire de fric et d’autorité)!

Quelle idée avait piqué Neudecker (?) de faire revenir Breitner à la maison : bonne question…. En eut-il vraiment le choix : c’est peut-être aussi une bonne question! Ledit Président historique du club, Neudecker, n’était plus guère qu’un larbin, un faire-valoir..voire un trophée/transfuge qui ne servait plus guère qu’à valoriser la CSU : une brebis égarée à gauche, qui s’en était finalement publiquement revenue sur le droit chemin social-démocrate. Et dont la CS.., que dis-je : et dont des joueurs brillants et émancipés, tels les surhommes Hoeness ou Maier, reprirent heureusement en main la gestion devenue borderline! ; voilà pour ce qui fut en tout cas d’une narrative……….que je ne trouve pas si éloignée de certaines fariboles dignes de la Corée du Nord, mais passons.. : l’essentiel est que les supporters y aient cru, eux.

Excellentes notices, superbes photos. Au moins là les noms des joueurs sont bien mentionnés et non pas leurs surnoms. Il faut penser aux visiteurs lambda alléchés par un top introuvable par ailleurs, et désireux d’approfondir leur culture qui cherchent en vain le nom des joueurs et qui tombent de surcroît sur un article illustré par des nanas en short.

Ca oblige à lire, un effort elementaire.

Franchement, cette époque où tout se devrait d’être livré clé sur porte, qu’on prenne les gens par la main.. Ca vaut le coup d’avoir foi en l’intelligence et la curiosité des lecteurs.

D’autant qu’il n’y a pas plus balisé que le top consacré aux annees 60!, que les noms des joueurs y sont maintes fois cités.. Quand on cherche (vertu en souffrance, en ces temps de prêt-à-penser) : on trouve.

C’était bien ce top ; on lit pas partout des articles sur la coucougnette de Bobby Moore.

Je promets toutefois d’apporter les crayons de couleur la prochaine fois.

Un mot sur Chumpitaz, le Pérou et le sentiment d’infériorité. Quand on s’intéresse un peu à ce que représente Chumpi dans son pays, on se rend compte qu’un événement tient une grande importance là où il serait purement anecdotique ailleurs : le capitanat d’une sélection sudaméricaine opposée à une sélection européenne à Barcelone en 1973 lors d’un match de gala. Que Chumpitaz, un Péruvien, soit désigné capitaine de Rivellino, Miguel Ángel Brindisi, Paulo César et quelques autres encore, qu’il soit celui qui serre la main de Cruyff lors du toss, est une fierté nationale aujourd’hui encore.

Ce match, Hugo Sotil l’a disputé. Il est mort aujourd’hui à 74 ans, ce qui est un exploit compte tenu de son alcoolisme.

Ah ben dis donc, quel timing pour Sotil.

Quel « petit » pays ne tira fierté, au moins un temps, de ce type de designation? Pour la meme raison, Braine fut longtemps un motif de fierté pour les Belges..du moins tant qu’on jugea utile de se rappeler de lui.

Mais concernant Chumpitaz, c’est toujours pregnant, donc? A ce point?

Souvenir que le professeur Arrighi avait beaucoup d’estime pour le foot peruvien, et pas seulement pour ces annees où on les vit en world cups.

Bah il est fréquemment appelé Capitan de América, le surnom est resté 50 ans après le match.

Le Pérou, c’est une belle décennie 1930 et une belle décennie 1970. Entre les deux et jusqu’à maintenant…

Dans les années 1930, outre la Coupe du monde en Uruguay et la Copa América de 1939, il faut mentionner la participation aux Jeux de Berlin. Les Péruviens sont alors les seuls représentants du continent sud-américain. Ils y tiennent tête aux Autrichiens, dans un match à haute tension…

Yep. Le Pérou remporte également le tournoi de football des premiers jeux bolivariens en 1938, en Colombie, avec Lolo Fernández pour héros (Ajde en fit le portrait sur ce site).

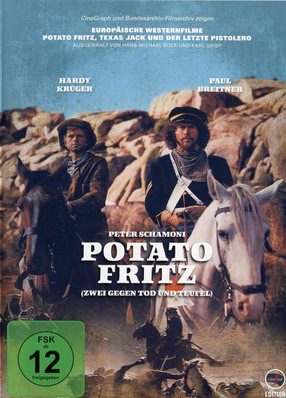

« Vous aimez les fresques à la Herzog ? Les œuvres engagées de Schlöndorff ou Fassbinder ? Potato Fritz est une synthèse d’Aguirre, Katharina Blum et Petra von Kant. »

Ahah ! t’as modifié la notice…

Tout relu à mon aise, autre chose que 10 secondes plic-ploc à chaque fois que mon poste de travail bugue. Et donc, en vrac :

Keegan a connu/vu de sacrés bons wing-backs durant ses années de carrière en Angleterre ; je ne lui connaissais pas ce compliment mais il vaut de l’or.

Le droitier Breitner à gauche, comme Marzolini une génération de football plus tôt.. Parmi les grands, j’ai l’impression que c’était plus commun qu’aujourd’hui, de retrouver des types jouant sur leur mauvais pied pour faire vivre le couloir gauche, Renquin en Belgique tiens.. Le poste était moins mâture, on bricolait davantage..

Le maillot rose, éhéh….. Krohn était un fameux coco, ceci dit vous faillîtes connaître cela en France avec le Belge Steppé, homme qui inscrivit Anderlecht sur la carte..événementielle (à défaut de sportive) de l’Eurofoot..et manqua ce-faisant de bien peu d’envoyer ce club-là six pieds sous terre, ça coûte une blinde de multiplier les coups-marketing.. Et donc l’OM l’engagea, développer le club, il savait y faire, un proto-Krohn………….mais la greffe ne prit pas.

Je rejoins Verano sur Kaltz, il dégage quelque chose de roboratif ; ceci dit : y eut-il meilleur back droit que lui, de son vivant sportif? A cet égard, et vu qu’il ne sera certainement pas parmi les 5 premiers : le Slovaque Dobias c’était quelque chose aussi..

Merci pour Luis Pereira, quasiment inconnu pour bibi – les sudams..

Et que dire me concernant de Chumpitaz, lol.. ==> Ca me donne envie de revisionner des matchs du Pérou, en me focalisant pour une fois sur les défenseurs, mais alors : l’un ou l’autre matchs à suggérer?

J’ai revu Brésil Pérou 70, on ne peut pas dire que les défenses (et que dire des gardiens ?!) aient brillé mais Chumpi s’en sort plus qu’honorablement. Je ne sais plus s’il avait brillé lors de la victoire du Pérou au Maracanã en 1975 mais tu peux mater Uruguay – Pérou en 1981 pour la qualification à la CM 82 avec Tim en maître tacticien. Il était sur la fin mais avait vraiment tenu la baraque tout en montrant qu’il avait du ballon.

L’action que je décris contre l’Argentine en 69 témoigne vraiment de sa classe. Mais ce n’est qu’un extrait.

Et pour les curieux qui se demandent qui sont les protagonistes de la photo d’en tête : Goyo Benito du Real mettant une petite tape amicale à Rubén Cano de l’Atlético.

De Kaltz, il me semble avoir lu un jour qu’il avait le meilleur ratio de conversion de penalties des 70’s. Ce que je croyais volontiers, après tout pourquoi pas..avant de découvrir des chiffres qui ne pouvaient lui être si favorables, bref : de gros doutes désormais.

Autre interrogation personnelle à son endroit : inventeur des centres-bananes??? C’est ce qu’affirment les Allemands..et je me méfie d’affirmations aussi catégoriques.

Confusément l’impression d’en avoir déjà vu dans les 60’s, surtout..

C’est peut-être lié à l’adoption du ballon telstar?? No se..

@los gringos latinos : Vous ne voyez vraiment rien de cet acabit au..Brésil, par exemple?

Chumpitaz du costaud, beau joueur. Football péruvien qui renaît certes avec les années 1970, mais attention, qui a toujours été là aussi, même si c’est difficile de le voir derrière les trois mastodontes. Avec le fooball paraguayen, le football péruvien arrive derrière, était bien plus régulier, complet et novateur que son voisin andin du bas, le Chili.

Et on aurait pu glissser un Meléndez, autre central élegant, la classe incarnée ça n’aurait pas fait tâche non plus.

Risque d’avoir un paquet d’allemands (de l’ouest) dans ce top 70…

Luis Pereira, très bonne côte aussi. Ce qui s’est fait de mieux au Brésil pour son époque, et une référence brésilienne à son poste.

en tous cas, cette série de défenseurs avec de beaux portraits à chaque article est une belle fresque footballistique, bravo messieurs.

Oui, voilà qui dans mes souvenirs rejoint ce qu’en disait Pierre, ne pas trop s’abuser de leurs absences en WCs : ils valurent mieux que ca.

Mazette, on va faire un livre spécial sur cette série…

Vous régalez.