Suite et fin (pour le moment…) de l’histoire mouvementée du Stade Olympique de Montréal, entré sans le savoir dans l’histoire du football un jour de juillet 1976 et pas près de sortir des cauchemars des contribuables québécois.

(Première partie disponible ici)

Les jours d’après

Le 2 août 1976, Montréal et le Québec tout entier se réveillent avec une gueule de bois de première classe. Ils viennent de dépenser sept fois le budget prévu pour de peu emballants Jeux olympiques d’été qui se sont conclus la veille dans un stade à peine prêt, au pied d’une tour inachevée dont les visiteurs n’ont pas manqué de faire leurs gorges chaudes. Entre la crise consécutive au choc pétrolier de 1973 et l’ardoise stratosphérique[1] d’un complexe sportif à l’utilité incertaine, la confiance des années 60 en l’avenir de la deuxième ville francophone du monde est bien loin.

Il n’est pas encore question de football, le nôtre, pour gonfler le plan de charge du Stade Olympique. Ce sont plutôt les Alouettes du football canadien[2] qui prennent possession des lieux les premières le 26 septembre, six semaines après la clôture des Jeux. L’équipe de baseball des Expos suivra en avril 1977. Afin de passer rapidement d’une configuration à l’autre, on joue sur gazon artificiel après avoir immédiatement remplacé la (très mauvaise) pelouse par une dalle de béton.

Malgré des débuts encourageants, on va vite déchanter. Roger Taillibert, l’architecte, avait réussi le coup de crayon parfait au Parc des Princes ; ici, il est allé trop loin. Les arches qui s’avancent au-dessus du terrain et bloquent la lumière du jour, les immenses tribunes souvent vides, le gris et la froideur du béton créent une ambiance oppressante que certains journalistes vont jusqu’à qualifier de « totalitaire ». Comme souvent dans les stades omnisports, la plupart des spectateurs sont mal placés ou loin du jeu, quand ce n’est pas les deux à la fois.

Pour les joueurs, ce n’est pas mieux, bien au contraire. Le toit qui surplombe en partie l’aire de jeu multiplie les « fausses balles » au baseball et annule nombre de coups spectaculaires. Le gazon artificiel posé sur la dalle et la piste d’athlétisme est trop mince et martyrise les articulations. Rien n’est fait pour améliorer la situation, car les deniers sont rares en pleine crise économique et la première urgence est de finir la couverture d’un stade pas conçu pour passer l’hiver canadien à ciel ouvert.

Après trois saisons en haut de l’affiche, les Alouettes sombrent dans la médiocrité et se replient progressivement vers le plus petit stade Percival-Molson de l’université McGill. Les Expos, représentants d’un sport « anglo » par excellence, ne trouvent pas non plus leur public (8 000 à 28 000 de moyenne selon les années) dans une ville où les fronts linguistique et culturel se durcissent, en plein mouvement pour l’indépendance du Québec.

En 1981, le ballon rond revient faire un petit tour avec la naissance du Manic[3], la « franchise » montréalaise d’une North American Soccer League déjà sur le déclin. La première saison est fort acceptable (23 000 spectateurs de moyenne, avec une pointe à 58 000 en play-offs), mais elle n’est qu’un feu de paille. Les années fastes du Cosmos de Beckenbauer et Pelé ne reviendront pas, les caisses se vident rapidement, et le Manic plie les gaules fin 1983 après une dernière saison fantomatique (9 000 spectateurs de moyenne). Au total, il aura disputé 51 rencontres au Stade Olympique.

Le club aura tout de même vu passer le seul Français à avoir jamais joué en NASL : Jean-François Larios, l’ex-pilier des Bleus dont la carrière a explosé en vol suite à une grave blessure au genou et une affaire extra-sportive restée célèbre. Il débarque en mars 1983, tout juste remis, mais se fâche rapidement avec l’impitoyable gazon artificiel. On ne le verra que pour 6 des 19 matchs de la saison du Manic. Il y marquera un seul but avant de plier bagage, direction Neuchâtel puis une fin de parcours sans gloire à travers l’Hexagone.

Onze ans plus tard, enfin…

C’est finalement en 1987 que la tour du stade est achevée, après six ans (!) de multiples interruptions pour redessiner un toit rétractable qui inquiète, renforcer des fondations sous-dimensionnées, revoir les plans de la partie supérieure de l’édifice pour l’alléger, et réparer les dégâts causés par deux incendies sur le chantier, le tout sur fond de dures restrictions budgétaires. Entretemps, en août 1986, un bloc de béton s’est détaché de la tour et a chu sur le terrain quelques heures avant un match des Expos, heureusement sans conséquences graves.

Le 15 avril 1987, avec presque onze ans de retard sur les Jeux, le projet d’origine est officiellement terminé avec la pose de la bâche. C’est l’heure de faire les comptes, et il vaut mieux s’accrocher. Corrigée pour l’inflation depuis les premiers croquis d’architecte en 1970, la facture totale (pour le stade seul, sans le reste du complexe olympique…) s’élève à 2 milliards de dollars canadiens, soit 3 milliards d’euros en 2025. Seul le luxueux SoFi Stadium de Los Angeles, inauguré en 2020, a coûté davantage depuis le début de l’ère industrielle, avec un tout autre niveau de confort et de convivialité.

Les rois d’Asie du Sud-Est avaient pour usage d’offrir un éléphant blanc à ceux qu’ils souhaitaient « récompenser » par un cadeau empoisonné. Les récipiendaires ne pouvaient pas se débarrasser de ces animaux sacrés et devaient dépenser une fortune à les entretenir, sans en tirer la moindre utilité. La métaphore, née en anglais pour désigner un grand projet ruineux, fait partie du français courant depuis une dizaine d’années. Pour ce stade dont les recettes annuelles dépassent rarement un centième de ce qu’il a coûté, il faut plutôt parler d’un mammouth.

Le 12 octobre 1987, on replie la bâche pour la première fois dans la tour. Le bout d’un trop long tunnel, enfin ? Tu parles, Charles ! Rien ne fonctionne comme prévu : la bâche s’use anormalement vite au contact des câbles, le vent provoque des déchirures à répétition et rend les manœuvres impossibles au-delà de 40 km/h. En 1992, après 88 déploiements seulement en cinq ans, on immobilisera le toit en position fermée.

Les ennuis, comme chacun sait, volent en escadrille… En septembre 1991, un léger affaissement de terrain provoque la rupture d’une poutre de la coque extérieure du stade et la chute d’un bloc de béton de 55 tonnes sur un chemin d’accès ; par chance, ce n’était pas jour de match. Quelques mois plus tard, l’enceinte bénéficie d’un léger toilettage : remplacement du tableau électronique de 1976 par un écran géant qui condamne un virage entier, déplacement du terrain de baseball vers l’autre virage, et pose de trois petites tribunes supplémentaires, proches de l’aire de jeu, qui entraînent la disparition de la piste d’athlétisme. La capacité passe en conséquence à 50 000 pour le baseball et 61 000 pour le football, des chiffres inchangés à ce jour.

C’est reparti pour un(e) tour !

À la fin de la décennie, le toit est usé jusqu’à la corde (littéralement, par endroits) et le gouvernement provincial, toujours propriétaire des installations, n’a pas trop d’autre choix que de le remplacer. Une nouvelle structure à deux bâches, fixe cette fois-ci et suspendue aux anciens câbles de rétraction, est inaugurée en avril 1998 pour 37 millions de dollars canadiens (42 millions d’euros en 2025).

Le bureau d’études américain qui l’a conçue, basé dans l’État du New York, a l’habitude de la neige et a tout bien dimensionné en conséquence, pas vrai ? Pensez-vous… Dès janvier 1999, en pleine installation du salon de l’auto de Montréal, 350 mètres carrés du toit se déchirent et larguent une avalanche sur voitures et ouvriers, heureusement sans dégâts autres que matériels. On répare et renforce, mais la mairie interdit l’exploitation du stade de décembre à mars et à la moindre présence de neige ou de glace sur le toit (possible de début novembre à fin avril) hors de cette période.

Et ça continue, encore et encore… Les petites déchirures se succèdent en rafale (50 à 60 par an), les Expos pataugent dans la médiocrité et finissent par plier bagage en 2004, direction Washington où ils deviennent les Nationals. Il ne reste plus que concerts, événements genre monster trucks, play-offs épisodiques des Alouettes, finales de la Coupe Grey de football canadien (six à ce jour, entre 1977 et 2008), et quelques matchs de soccer (Coupe du monde U20 2007, Trophée des Champions de notre FFF en 2009) pour insuffler un semblant de vie à ce stade maudit.

En 2009, le gouvernement du Québec publie un rapport qui révèle une situation catastrophique : la stabilité du toit n’est plus garantie par forte pluie ou par chutes de neige supérieures à 8 centimètres. On rafistole pour tenir le coup pendant qu’une commission est installée pour décider de l’avenir du plus bel éléphant blanc de l’histoire du Canada. La mairie lève tout de même l’interdiction hivernale, en l’absence totale de neige ou de glace seulement.

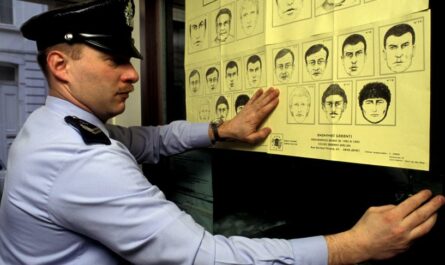

Jean Drapeau, le maire qui lança Montréal dans une aventure olympique trop grande pour elle, n’est déjà plus de ce monde pour se lamenter d’une telle déchéance, décédé en 1999 après plus de dix ans de souffrance suite à un AVC. André Desjardins, le syndicaliste mafieux qui faillit torpiller les Jeux à lui tout seul, n’est plus là non plus, objet d’un « contrat » en 2000 après un passage par la case prison et l’embrouille de trop avec un ponte des Hells Angels.

L’Impact d’une éclaircie

Dans ce contexte, l’accession de l’Impact de Montréal à la Major League Soccer nord-américaine en 2012 est une bouffée d’oxygène. Le club qui verra plus tard passer Rémi Garde et Thierry Henry sur son banc joue d’ordinaire au stade Saputo, dont il ne remplit pas toujours les 20 000 places, mais délocalise ses gros matchs au Stade Olympique tout proche. Enfin, la cathédrale de béton prend des airs de Parc des Princes : 58 912 spectateurs pour le match inaugural contre le Chicago Fire, 60 860 deux mois plus tard pour la venue du L.A. Galaxy où jouent encore David Beckham et Landon Donovan. On y a posé un nouveau gazon artificiel qui donne désormais satisfaction.

L’Impact n’ira presque jamais loin en play-offs de la MLS mais va connaître son heure de gloire en Ligue des champions de la CONCACAF 2014-15. Après une phase de poules jouée à Saputo et remportée face aux New York Red Bulls et aux Salvadoriens du FAS, on passe au Stade Olympique pour les éliminations directes. En quart de finale retour, ils sont 38 000 à voir l’Impact se qualifier face aux Mexicains de Pachuca au bénéfice des buts à l’extérieur (2-2, 1-1). En demi-finale aller face aux Costaricains d’Alajuelense, 34 000 spectateurs assistent à une victoire propre (2-0) que l’Impact saura préserver de justesse au retour (2-4).

La finale se joue en aller et retour, comme en Coupe de l’UEFA avant 1998. Le 23 avril 2015, le mythique stade Aztèque n’est rempli qu’aux deux tiers (55 000 spectateurs) pour voir l’América de Mexico arracher à la dernière minute un peu glorieux match nul (1-1) face à un Impact étonnamment solide. Une semaine plus tard, la hype a rattrapé l’événement et c’est l’ambiance des grands soirs au Big O : 61 004 spectateurs à guichets fermés, des ultras, des chants, une amorce de tifo à l’européenne, et un 1-0 à la mi-temps qui permet d’y croire… Mais l’América fait parler un siècle de culture des grands rendez-vous, marque quatre buts, et s’impose finalement 4-2 pour remporter le trophée.

Toit, toit, mon toit…

Deux mois plus tard, le stade accueille neuf matchs de la Coupe du monde féminine, dont la demi-finale USA-Allemagne (2-0) devant 51 176 spectateurs. On retombe ensuite dans le train-train quotidien, c’est-à-dire les discussions sans fin sur l’avenir des lieux et un nouveau toit. Une société avait déjà proposé une coque fixe tout acier en 2004 avant que les ingénieurs du gouvernement ne refassent les calculs et demandent à leurs collègues ce qu’ils avaient fumé… La mairie a augmenté avec précaution la jauge de fermeture du stade à 3 centimètres de neige (une paille, avec ces hivers…), mais les nombreux reports de dernière minute pour cause de météo rendent la situation intenable.

Pendant qu’on palabre, l’urgence n’attend pas. En août 2017, une vague de réfugiés haïtiens afflue des États-Unis pour devancer les expulsions décidées par la première administration Trump. Le stade va racheter une partie de son lourd passif dans l’opinion en servant de centre d’accueil pendant quelques semaines. Une chance que ce n’ait pas été en hiver…

Le temps presse à présent : la Coupe du monde 2026 pointe à l’horizon et Montréal s’est jointe à la candidature commune du Canada avec les USA et le Mexique. En novembre 2017, le gouvernement approuve la construction d’un nouveau toit rétractable, coulissant et en acier selon les modèles qu’on voit désormais à travers le monde. Mais les entreprises de BTP se font tirer l’oreille pour candidater à un projet aussi complexe et l’option rétractable est officiellement abandonnée en 2019. Roger Taillibert, tenu à l’écart du devenir de son bébé depuis plus de quarante ans déjà, fulmine contre toutes ces tracasseries d’une voix de plus en plus faible : la maladie l’emportera à la fin de l’année, à 93 ans.

Le covid-19 stoppe tout. Début 2021, en réponse aux contraintes budgétaires imposées par la pandémie, les gouvernements québécois et fédéral retirent leur soutien à la rénovation du Stade Olympique et Montréal se retire en conséquence du dossier 2026. Ceux qui militaient déjà en 2017 en faveur d’une démolition pure et simple reviennent à la charge avec insistance : faut-il vraiment continuer à verser l’argent du contribuable dans un puits sans fond qui ne parvient même pas à couvrir ses dépenses courantes ?

Le gouvernement du Québec et la « mairesse » de Montréal, Valérie Plante, reprennent l’étude économique de zéro. Celle-ci est compliquée par l’incertitude sur le coût d’une démolition qui ne peut être qu’élevé : on va jusqu’à évoquer 2 milliards de dollars canadiens… En effet, il faudrait tout faire à la grue et au bulldozer, car la présence du métro sous l’enceinte et l’impossibilité de contrôler l’effondrement d’une toiture en béton si fortement précontraint interdisent une implosion. Démolir est-il d’ailleurs la solution ? Il n’y a pas d’autre halle couverte de cette taille au Québec pour les concerts ou les expositions, une reconstruction ne serait pas gratuite non plus, la structure existante est encore bonne pour 50 ans de service, et le stade est devenu, malgré tous ses problèmes, un symbole de la ville connu à travers le monde.

Le bon départ, cette fois-ci ?

Finalement, en février 2024, les autorités annoncent la construction d’un troisième toit, fixe, pour 870 millions de dollars canadiens. Avec la rénovation intérieure (tribunes, circulation, sonorisation) qui s’impose également, l’addition devrait atteindre 1,1 milliard (700 millions d’euros). C’est l’agence allemande GMP Architekten, signataire entre autres du stade de Manaus pour la Coupe du monde 2014 et de la rénovation récente du stade Santiago Bernabéu, qui remporte en août 2024 un concours cette fois-ci organisé en bonne et due forme.

Le projet est séduisant, avec ses formes et ses couleurs qui respectent l’esprit du dessin de Taillibert. La coque supérieure en PTFE, plus épaisse et rigide que celle de 1998, est conçue pour conserver sa forme convexe sous la pluie ou la neige et limiter ainsi l’accumulation des précipitations. La bâche inférieure est translucide et rend possible un éclairage indirect ou la projection d’images sur toute sa surface. Un cerceau de verre autour de la coque permet à la lumière naturelle d’entrer dans le stade. Il relie le toit à un nouvel « anneau technique » en treillis d’acier, à la fois plus léger et plus résistant que celui en béton style Parc des Princes qu’il remplace et doté de projecteurs à LED beaucoup plus économes en énergie.

À la date de cet article, le démantèlement du toit existant, commencé en juillet 2024, est achevé. Celui de l’anneau technique en béton a commencé en janvier 2025 et le chantier est à l’heure pour une réouverture en 2028. Lors d’une visite récente à l’occasion d’un match de hockey dont nous avons parlé dans ces colonnes, l’ambiance autour de ce géant vide et blessé, enserré dans ses grillages, était lugubre sous le ciel gris et la neige de l’hiver montréalais. Il est vrai qu’il en est de même de presque tous les stades inoccupés quand il fait mauvais… et il est tout aussi vrai que l’espoir est permis.

Libéré des contraintes imposées par la fragilité de son toit, le stade devrait voir sa disponibilité tripler et permettre une centaine d’événements par an. Les recettes devraient suivre, et on espère enfin un bénéfice d’exploitation. Cinq décennies d’une douloureuse histoire, et l’exemple de nombreux autres grands projets qui promettaient beaucoup mais n’ont rien tenu, ont toutefois appris au public à faire preuve de prudence.

L’« effet papillon » est devenu un lieu commun de la science-fiction ; le Stade Olympique en est une démonstration tristement spectaculaire dans la réalité. Entre l’autoritarisme irréfléchi de Jean Drapeau, l’architecture irréaliste et inflexible de Roger Taillibert, et la vénalité sans limites ni scrupules d’André Desjardins, il aura suffi de trois personnes – et aussi, il est vrai, de l’inertie de beaucoup d’autres face à une situation critique – pour détruire des milliards d’euros de valeur économique et plomber les projets de développement d’une métropole pour cinquante ans, cent peut-être. Vers 2070 ou 2080, on finira bien par démolir et remplacer, si les voix qui s’élèvent déjà aujourd’hui au nom du patrimoine ne réussissent pas à obtenir un classement aux monuments historiques qui prolongerait la situation loin dans le XXIIe siècle. Que de choses Montréal aurait-elle pu faire avec tout cet argent…

À défaut d’effacer le passé, on peut le racheter autant que possible. On ne verra sans doute jamais le CF Montréal, successeur de l’Impact, présenter la Coupe du monde des clubs à des tribunes en délire à son retour au pays. Mais peut-être une série de concerts mémorables, un « winter classic » de la NHL au pays du hockey-roi, ou un match 7 délocalisé de la finale de la Coupe Stanley qui ramènerait enfin celle-ci aux supporters des Canadiens qui l’attendent depuis 1993… Quoi qu’il en soit, on ne peut qu’espérer un avenir enfin apaisé – et, de grâce, moins coûteux ! – pour cette véritable icône d’une ville multiforme et profondément attachante.

[1] Il faudra trente ans pour la rembourser par l’intermédiaire d’une taxe spéciale sur le tabac dans tout le Québec.

[2] Un cousin très proche du football américain, avec des règles presque identiques et sa propre ligue, la CFL, qui tente à l’époque – et sans succès – de percer aux USA.

[3] Rien à voir avec le Manic Monday des Bangles : le nom provient du gigantesque complexe hydroélectrique sur la rivière Manicouagan qui assure à lui seul 10% de la production d’électricité au Québec.

Bien vu pour Bilal, c’est assez troublant même.

Ce type d’anneau brutaliste n’est pas bien courant en Amérique du Nord, si?

Si l’on met de côté le rôle délétère joué par cet André Desjardins, le péché originel c’est quand même fort cette bâche, non? D’ailleurs l’impression que ce type de toitures est presque toujours synonyme de problèmes +/- prononcés, mais surtout : avoir adopté cette solution (??) dans un pays soumis à tels volumes de neige?? Choix de départ étonnant..

Le Silverdome de Pontiac, pour ma part découvert lors de la WC94, techniquement c’était différent mais pas avare de problèmes non plus.. ==> Maîtrisait-on seulement les stades intégralement couverts, à l’époque? Et y a-t-il des dômes qui ont pleinement donné satisfaction depuis lors, au contact de neiges abondantes?

J’ai jamais accroché à Bilal. Plus que ses thématiques, ce sont ses coups de crayons qui me déplaisent. Et pourtant, il a du style. Et certains dessins sont très beaux mais un album entier, c’est trop pour moi.

Le toit rétractable est effectivement le péché originel. C’est sans doute lui et sa tour qui ont tout dimensionné : Quelle hauteur maxi d’une tour inclinée est-elle possible, quelle masse de toit peut-elle supporter, à quelle surface de bâche cela correspond-il, quelle est en conséquence la surface maxi de l’ouverture dans le toit fixe, quelle hauteur des « consoles » de soutien est en conséquence nécessaire, et quelle est donc l’impression architecturale d’ensemble à l’intérieur… Le Parc des Princes, qui n’avait pas cette contrainte, ne semble pas « écrasant » avec son toit plat, lequel est généreusement ouvert sur le ciel et ne rend pas les tribunes trop sombres en diurne (vécu plusieurs fois).

L’autre péché originel est le choix de cette structure où piliers et toit ne font qu’un et on ne peut toucher à rien indépendamment. Une fois que le stade s’est révélé trop grand pour les besoins au quotidien, on ne pouvait rien faire.

L’absence d’un vrai concours en bonne et due forme a été une belle occasion ratée. On peut supposer que Moshe Safdie, l’architecte israélo-américano-canadien qui a signé le très réussi complexe « Habitat 67 » à Montréal en même temps que l’Expo 67, aurait appliqué ses conceptions d’architecture modulaire. (Faute de cela, il a assisté Taillibert dans le dessin du Stade Olympique, mais ceci est une autre histoire.) On aurait pu voir un stade « en deux parties », à la manière de l’Etihad de Manchester qui avait été construit en omnisports pour les Jeux du Commonwealth en 2000 mais prévu d’origine pour une conversion en pur stade de football.

En phase 1, on aurait eu une piste d’athlétisme et une aire de lancers construites sur une dalle quelques mètres au-dessus du sol « final ». Il y aurait eu une rangée de tribunes fixes tout autour, plus une deuxième de tribunes rapidement démontables au-dessus (pas de la tubulure genre Furiani, mais du treillis d’acier), couvertes par une toiture provisoire, pour faire un stade olympique de 70 000 places.

En phase 2, on aurait démonté la toiture et les tribunes supérieures (pourquoi pas les réutiliser pour un pur stade de baseball à l’emplacement de l’actuel Saputo ?), démoli la dalle d’athlétisme pour mettre à nu le sol final qui serait devenu le terrain de football, et construit des tribunes inférieures fixes tout autour pour faire un stade de 40 000 places, le tout avec ou sans dôme selon intérêt… et possibilités financières.

Tout ça aurait coûté bien moins cher que la solution choisie…

Mais au-delà du cas Montréal et de l’anticipation de ce qu’on en ferait? J’ai par exemple souvenir que la toiture rétractable et souple de Francfort – c’est récent et supposé Deutsche Qualität (pas toujours vrai..) – a posé des problèmes aussi. A travers les ères, y a-t-il des exemples de « dômes » à bâches vraiment, 100% heureux?

Et contemporain de Montréal, soumis à des contingences climatiques avoisinantes mais techniquement distinct, le Silverdome que j’évoquais n’a été lui aussi qu’un ramassis de problèmes, et in fine détruit.. ==> Bâche ou pas bâche : maîtrisait-on la technique du dôme pour pareils environnements? La neige, c’est pas rien..

Il a connu ses soucis lui aussi, mais in fine le dôme le plus réussi est peut-être le « premier » (on oublie vite ce que Romains et Byzantins savaient faire), l’Astrodome………….mais, là encore, son puzzle de panneaux plastique aurait-il pu encaisser les hivers du Nord??

Sais pas trop ce qu’il en est désormais, le fait certain est toutefois que les hivers bavarois pouvaient être rigoureux jadis..et qu’il aurait pu être intéressant de voir, à l’épreuve du temps climatique, comment s’y serait comporté le dôme de béton que Franz Jozef Strauss compta recycler pour son FC Bayern.

La question des dômes paraît dans les grandes lignes maîtrisée désormais, sans quoi l’on ne verrait pousser un peu partout ces arenas plupart du temps affreuses. Ceci dit, il y a d’autres types de structures/expériences stadiales qui restent en souffrance, les NL en ont fait l’expérience comme l’on ferait en croquant dans des fruits pas mûrs.

Effectivement… Si les lames coulissantes en acier sont devenues la solution de référence, ce n’est pas par hasard.

J’aime beaucoup ton titre g-g-g

Me souviens d’un vieil article de Onze Mondial sur Patrice Ferri qui à la suite d’une carrière honorable en France était parti jouer à l’Impact Montreal. Dans les années 90.

Superbe ! La France et l’Espagne sont les grandes absentes européennes de l’aventure NASL. Même si le Cosmos a tenté de choper Pirri. Manque de reconnaissance du foot français pendant ses années noires ? D’esprit vagabond pour l’Espagne ?

Au tout début de la ligue, fin des années 60, des mecs comme Mateos, Cedrun, Santisteban ou le cas particulier de Kubala iront jouer aux États-Unis. Mais aucun de renom à partir de l’arrivée de Pelé, quand la NASL prend véritablement son envol. L’Argentine me semble également absente.

Manque de reconnaissance, effectivement, et des deux côtés. Les joueurs français étaient inconnus, Platini mis à part, et n’auraient pas ajouté de valeur économique à une franchise NASL. En outre, celle-ci était considérée en France comme une parodie de foot, avec son gazon artificiel, son absence de hors-jeu à plus de 35 mètres des buts, et son horloge qui décomptait le temps à l’envers, comme au foot US. Zéro atome crochu, donc.

En matant rapidement la compo du Canada lors du Mondial 86, outre le fait que beaucoup de joueurs sont nés à l’étranger, on voit que le Québec n’est pas une place forte du foot à cette époque. Ceux qui sont nés au Canada proviennent principalement de la région de Vancouver.

Ce n’est pas complètement étonnant : la région de Vancouver est la seule partie du Canada où l’on peut jouer à l’année. Il n’y neige pas comme ailleurs, il n’y fait pas aussi froid non plus. C’est plutôt le climat du pays de Galles ou de Manchester. Pas plus de problème pour les descendants des robustes British que pour leurs cousins restés au pays !

Les Whitecaps de Vancouver furent champion en 79. Avec quelques noms fameux. La paire Grobbelaar-Phil Parkes dans les cages. Le vétéran Alan Ball et Willie Jonhston le doux dingue dont j’avais parlé une fois. Ainsi que le mec du coin, Bob Lenarduzzi qui est peut-être le plus grand joueur canadien du XXeme siècle. Comme tu dis, ça ne venait pas de nulle part.

Phil Parkes, super gardien. Il a eu le malheur d’être là à l’époque de Clemence et Shilton, du coup, une seule cape.

Quid de Drogba à Montréal ?

Wow, l’anatomie d’une chute industrielle, avec pourtant une touche d’espoir.

Merci pour cet article concis et fort enrichissant.

Concernant la finale de Concacaf disputée en 2015 par l’Impact, un des si pas le joueur-clé avait été le Belge Ciman, en provenance du Standard et aussitôt défenseur de l’année en MLS – ce qui m’avait surpris, je ne l’y attendais pas à pareille fête.

Mais ce qui m’avait surtout marqué : qu’il fût un ou deux ans plus tard vulgairement échangé contre l’un ou l’autre joueurs de je ne sais plus quelle autre équipe de MLS, sans avoir rien à redire et dans un mouvement de trading typiquement US………….. D’un point de vue européen, post-Bosman en tout cas : j’avais trouvé ça pour le moins régressif, lol.. D’autant que, dans son cas, c’était clairement subi : s’il avait rejoint le Québec, c’était pour que sa fille autiste puisse y bénéficier du meilleur accompagnement possible…………mais d’un coup, il se retrouvait envoyé je ne sais où, comme 40 ans plus tôt eût fait de lui le Directeur historique du Standard Roger Petit, tout ça pour ça.

« deuxième ville francophone du monde »

Dans les années 60, probablement derrière Paris, en effet.

Aujourd’hui, Kinshasa a dû dépasser Paris. Même si on peut se demander quelle part de la population de la mégapole kinoise parle effectivement français…

Kinshasa doit approcher désormais les 20 millions d’habitants, y a juste pas photo 😉

Quelle part? Très largement majoritaire, y a pas photo non plus. Et je suis même prêt à parier qu’il y a proportionnellement davantage de gens s’exprimant en français à Kinshasa qu’en région parisienne ; en fait c’est pas courant d’y tomber sur quelqu’un qui ne soit capable de soutenir un échange en français.

Aucun doute, non plus, pour avancer que c’est une ville évidemment plus dysfonctionnelle que Paris.

Mon record personnel dans un embouteillage, là-bas : 12 heures pour faire 2 kilomètres. Et impossible de laisser le véhicule où j’étais pour rentrer à pied : il eût été désossé dans l’heure.

Surtout : c’était il y a plus de 15 ans……………………. De mes amis sur place, la situation est devenue incomparable avec ce que j’ai connu, faut pas demander.

A leur décharge et à peu de choses près : population multipliée par un facteur 50 en un peu plus de 60 ans, elle ne comptait encore que 400 000 âmes à l’indépendance en 1960, quand les Congolais l’appelaient « Kin-la-Belle »..puis les infrastructures n’ont pas suivi l’inflation démographique.. ==> Une cata qu’il faut avoir expérimentée pour le croire.

Jef, il s’est vraiment tapé la femme de Platoche, ou bien il lui a juste tourné autour ?

En tout cas, ça lui aura coûté sa carrière internationale…

D’après ses mémoires, ça a duré deux ans.

Ah ! ouais ?

Elle était gaulée comment, la miss Platini ?

« La métaphore, née en anglais pour désigner un grand projet ruineux, fait partie du français courant depuis une dizaine d’années. »

J’aurais dit plus. J’ai entendu l’expression, pour la première fois, dans la bouche d’un prof lorsque j’étais en première année de DEUG (2002-2003). Il en parlait comme si c’était une expression connue. Même s’il a pris le temps de l’expliciter.

Je la vois dans la presse anglophone depuis que je lis l’anglais, dans la presse française depuis le début des années 2010 seulement. Si elle était courante avant en langue parlée, c’était après mon départ de France en 1997.

Oui, ça m’a étonné aussi.

Cette expression, je l’entendais déjà pendant mes études dans les 90’s. Et je suis certain que c’est plus vieux que cela, dans la mesure où elle figure dans un ouvrage congolais chez mon beau-père, daté à peu de choses près de mid-80’s.

Au final, une première partie excellente, une deuxième qui l’est tout autant.

Very good job, dude !

Vraiment un article remarquable.

Mille milliards de mercis !

Magnifique volet dont je ne connaissais peu de choses. Merci triple G. J’ai cependant eu la même impression que toi lors de mon passage à Montréal en mai 2018, je suis passé devant lors d’une matinée pluvieuse et c’était gris, froid, lugubre. J’ai eu la chance de voir l’impact face à New england sous le soleil, victoire et stade sympa que le saputo ! Est ce que les supporters sonnent encore la cloche à chaque goal du « CF » ( ouille ça fait mal de plus dire impact..)

Sympa l’impact des débuts en MLS avec l’iconique Bernier, Marco Di Vaio et Nesta. Drogba arrive lui juste après la finale perdue, quelle épopée ! Beaucoup de tristesse vu l’issue. 2015 peut être la saison ou c’était possible de gagner la MLS, défaite en demie aux peno face au Crew de Colombus de l’insatiable Kei Kamara (qui fera une saison à Montréal plus tard). Mon préféré comme beaucoup c’était Piatti, quel joueur, magnifique à voir. Et en plus il venait de San Lorenzo comment ne pas aimer…(Il met un triplé lors de mon passage d’ailleurs) Me souviens aussi de Piette à ses débuts qui est maintenant le capitaine d’un bateau qui coule. Depuis 2021 plus rien ne tourne vraiment rond, le changement de nom à fait beaucoup de mal aux supporters attaché à l’impact. Puis bizarrement arrive la saison 2022 avec Kei kamara justement et le brillant Koné (à Rennes maintenant) ou ils signent la meilleure saison de leur histoire en championnat avant de s’incliner de nouveau en demie de conférence. Depuis , pas grand chose, une saison passée qui commence mal et se finit fort sous Laurent Courtois, malheureusement c’est une défaite en wild card, on pense alors le club lancé mais ce début de saison est calamiteux et le français a été licencié hier , il est remplacé par l’Italien Donadel, ancien joueur. Affaire à suivre, le CF est dernier de la conférence est et l’effectif est un des plus pauvres que j’ai pu voir.

Le président Saputo ne semble plus vouloir mettre d’argent dans sa franchise et au vu des villes américaines désireuse de s’inscrire, les fans craignent de plus en plus une session d’activité inéluctable… Affaire à suivre