Une fois n’est pas coutume : par l’entremise de ce treizième épisode de Lectures 2 foot, nous vous proposons aussi de poursuivre la rétrospective consacrée au FC Malinois – et pour cette fois en l’abordant par la figure de son capitaine éternel, le très altruiste demi-centre brabançon August Hellemans, que ravivait il y a treize ans l’autobiographie d’un homme peut-être pas tout à fait comme les autres…

« L’humanité veut que les hommes s’entraident,

et la religion ordonne de s’aimer. »

(Bernardin de Saint-Pierre, Le vieux paysan polonais)

Et qu’est-ce donc qui, de son catholicisme fervent, de son statut de capitaine, de sa vocation d’harmoniste, de ce malheureux qu’il avait sauvé à la nage, de ses voyages voire de son teint éternellement hâlé, porta l’infiniment respecté August « Gust » Hellemans à une telle folie, dans la Flandre abruptement conservatrice des années d’après-guerre?

Certes, celui qu’on surnommait aussi « Siki, l’athlète magnifique », et bien qu’il fût salué partout pour son fairplay, ne manquait pas de caractère. Lui qui au sommet de sa carrière avait surmonté les pépins physiques, survécu même à une sévère chute de cheval durant son service militaire, établi à plus de 31 ans un nouveau record national pour un transfert, puis tenu dix ans encore son rang sur les moindres pelouses du pays.

Et certes avait-il toujours été l’homme des missions impossibles, lui le plombier de métier, comme en ce jour de printemps 1937 où le roide chanoine Dessain le convoqua dans son bureau, quelques jours à peine avant la manche-retour contre le favori au titre du Daring – et pour cause : à l’aller, après que ses joueurs du Malinwa eurent été balayés 6-0, ce prêtre-footballeur passé par les meilleurs collèges anglais avait été copieusement insulté par le public bruxellois. Et cela, il ne l’avait pas pardonné : “Gust, mon garçon, je compte sur toi pour donner une bonne leçon au Daring, car sache que je n’ai rien oublié de l’affront subi en décembre dernier.”

« Le Daring », se rappellera des années plus tard Hellemans, « pouvait remporter le titre ce jour-là. Et d’ailleurs, dix minutes avant le coup de sifflet final, nous étions toujours menés 0-1… Mais c’est alors que nous égalisâmes, puis, quelques secondes à peine avant la fin de la rencontre, que nous inscrivîmes le but du 2-1… De quoi devenir fou ! Le Daring n’était pas encore champion ! Mais le plus beau survint quand le chanoine fit irruption dans le vestiaire, alors que je me trouvais sous la douche… “Où est mon capitaine ?”, l’ai-je entendu hurler. Puis il me tira hors de l’eau, jeta par terre son chapeau d’ecclésiaste, et m’entraîna dans une danse folle à travers le vestiaire : moi nu comme un ver, et lui trempé dans sa soutane… Vous vous imaginez la scène ? C’était une belle époque ! »

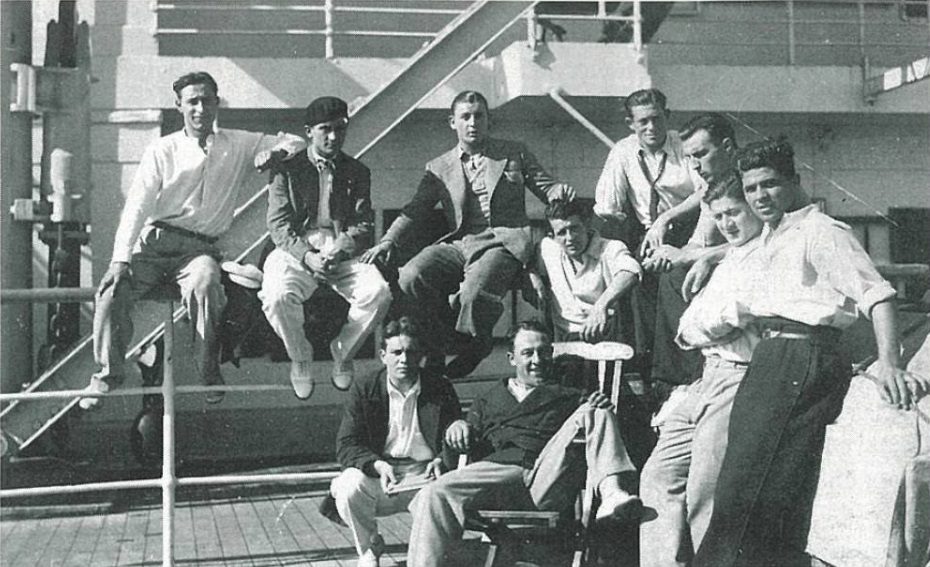

Premier joueur du FC Malinois qui parvînt à s’affirmer parmi les Diables Rouges, dont il fut le capitaine deux ans durant et avec qui il prit part aux Championnats du Monde de Football de 1928, 1930 et 1934, ce n’est pourtant pas par les modalités du football, mais par celles du racisme et de la filiation, que ce demi-centre de talent et de devoir gagnerait enfin qu’on écrivît sur lui.

Et c’est un livre étrange que ce « Son of a Red Devil », curieusement publié dans la langue de Shakespeare par une maison d’édition camerounaise alors même que son auteur, le Belge Lukemba Gelindo, dont l’enfance fut en Flandre et la scolarité en Wallonie, maîtrise parmi d’autres les langues française comme néerlandaise et résidait, au moment de sa parution, en l’éloquente et très bruxelloise rue de l’Orphelinat, très précisément à mi-chemin des stades du Daring et du Sporting d’Anderlecht.

Son récit, autobiographique et sans fard, donne le ton dès son premier chapitre – son premier paragraphe, même : « J’étais là, assis dans cette voiture avec trois femmes : ma mère adoptive, l’une de ses amies dénommée Lucienne et sa fille Kathleen, sur les genoux de laquelle j’avais posé ma tête, bien que je supportais à peine l’odeur exhalée par son entrejambe. »

« Nous roulions de la sorte en direction d’une ville dont je ne me résoudrai jamais à révéler le nom exact. D’ailleurs, si jamais ce récit devait gagner quelque reconnaissance à cette cité, sachez alors que ce n’était pas du tout mon intention : elle ne mérite pas la moindre publicité, mais bien plutôt de rester à jamais dans l’oubli. J’ai toutefois conscience qu’elle ne serait pas bien difficile à localiser, mais pour l’heure, qu’il me soit permis d’en dire tout au plus que la région dont je vais parler est le foyer d’une espèce humaine avec laquelle je ne me suis jamais senti à l’aise, et que je n’ai jamais aimée : les Flamands. (…) »

« J’avais été adopté mais, pour une raison ou pour une autre, je n’ai jamais porté le nom de mon père adoptif. Je pense que mes parents ont hésité à aller au bout du processus d’adoption, car ils ont dû penser que mes parents biologiques pourraient refaire surface ou tenter de me contacter, et cependant plusieurs décennies s’écouleraient encore avant d’obtenir enfin le moindre signe de vie de mes frères et sœurs. A l’origine, mon frère aîné Bruno et moi avions été abandonnés dans une nurserie, mais à dire vrai je ne suis pas certain qu' »abandonné » soit le terme exact ; probablement serait-il plus approprié de dire que l’on ne nous a jamais réclamés. Et voilà tout ce que je sais de mes premiers pas dans la vie. Je n’ai jamais su comment mon frère et moi avions atterri dans la crèche d’une ville paumée de Flandre du nom de Brussegem. Dont la seule consonnance flamande suffisait à présager des mornes choses à venir. »

« Apparemment, la femme qui s’occupait de nous à la nurserie, et que nous appelions « Mami », nous avait maltraités. Ces maltraitances finirent par devenir publiques, et même par constituer un cas majeur d’abus infantile. J’écris « apparemment » car, Dieu merci, je n’ai pas gardé le moindre souvenir de ce que j’aurais présumément subi. Mes souvenirs de cette période sont bien trop vagues, et je dus attendre d’avoir grandi pour que mes parents m’expliquent enfin que j’avais souffert d’une malnutrition telle, qu’ils n’avaient pas été autorisés au début à me nourrir comme l’on ferait d’un enfant normal. Je me rappelle bien que nous allions ensemble à l’école, Bruno et moi en nous tenant par la main. Mais c’est à peu près tout. »

« Je devais avoir trois ou quatre ans à l’époque, et apparemment, à chaque fois que Kathleen rentrait chez elle après avoir passé la journée dans ce home où elle travaillait comme gardienne, elle éclatait en sanglots en rapportant comment mon frère et moi y étions traités. Et c’est alors que mon futur père débarqua dans ma vie. C’était un ami intime de la famille, qui n’avait fait que passer chez Kathleen pour y effectuer quelques travaux de plomberie. Mais ce qu’il entendit ce jour-là lui retourna à tel point le cœur, qu’il lui promit de voir ce qu’il pourrait faire pour nous aider. Au début, il ne nous invita guère que pour un weekend, après quoi il nous invita de plus en plus régulièrement. Finalement, après bien des tracasseries administratives, lui et son épouse obtinrent le droit de nous garder en permanence. »

Ce plombier, vous l’aviez sans doute compris, était l’ancien capitaine du FC Malinois et des Diables Rouges August Hellemans. A ce stade de son récit, Gelindo précise que la juge de la jeunesse avait posé, pour condition à cette adoption, que les deux orphelins poursuivent leur scolarité dans un établissement francophone – une décision qui à l’en croire lui sauva la vie, et était sans doute motivée par la crainte qu’ils ne devinssent « deux petites attractions de foire, qui n’auraient disposé que du Flamand ou de l’un de ses dialectes pour s’exprimer dans la vie », à moins qu’elle ne redoutât « que la Flandre ne les aliénât trop de leurs racines voire de la Diaspora congolaise. »

Peu amène à l’endroit de la mentalité dominante de la Flandre profonde, le récit abonde quoi qu’il en soit en Flamands des campagnes que les premiers contacts avec un « Nègre » laissaient toujours bouche bée, ou qui les pointaient du doigt et s’en trouvaient réconfortés, comme en ce jour où un journal régional consacra un article larmoyant au baptême des « deux petits Nègres » de Brussegem. « Pour sûr », poursuit Gelindo, « si cette ville ou cette région avait été francophone, jamais je n’y aurais vécu la moitié de ce que j’ai dû traverser. (…) Au plus je me rapprochais de la langue française, et au plus j’avais le sentiment d’appartenir moi aussi à la civilisation. »

« A moins d’être belge, il doit être difficile de se représenter comment deux tribus géographiquement si proches peuvent être à ce point distinctes sur les plans ethnique et culturel. Et il serait bien trop simpliste, de vouloir résumer cela à une question de mentalité. Ce qui m’est acquis, si l’on veut approcher la psyché du Flamand, c’est qu’il faut remonter à ses racines paysannes, car voilà ce qu’il est et a toujours été fondamentalement : un paysan. »

« Le fait certain est que les Flamands ont foutrement conscience de leur manque de références culturelles, et de ce complexe d’infériorité à quoi tient par ailleurs leur haine du Wallon. Le désintérêt, le dédain voire la honte que suscite leur langage sont tels, que l’on peinerait à trouver le moindre Wallon capable de citer un chanteur ou un écrivain flamand célèbre. Me concernant par exemple, j’ai toujours eu du mal à parler flamand quand je me trouvais dans une région francophone. Je me souviens par exemple de mon père, un jour où il était venu me rechercher à l’école… La première chose que je lui aie dite fut « S’il te plaît, papa, ne parle pas en Flamand. »

Mi-brûlot thérapeutique, mi-étude des mœurs étriquées de la Flandre des campagnes, il est en définitive bien peu question de football dans cet ouvrage « écrit avec une certaine haine de soi », et dont rien ni personne ne sort indemne tant son auteur, à mesure de ses quêtes impérieuses de sens, aura fini par ronger jusqu’à l’os l’écorce tendre des sentiments, et pérégriné un temps parmi les dédales de la psychiatrie.

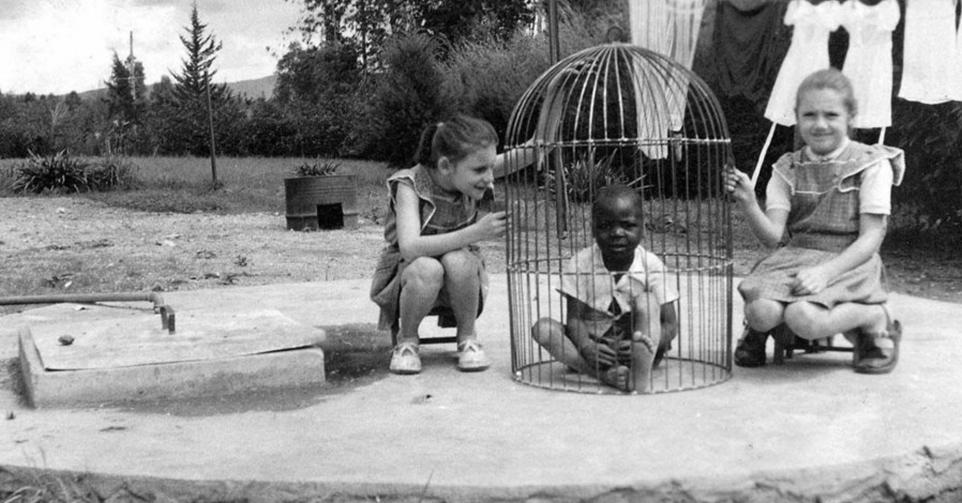

Revendiquant d’avoir voulu « dénoncer la façon dont les jeunes enfants noirs sont réifiés par les possédants et les célébrités, lesquels les exhibent comme on ferait de trophées ou d’accessoires qu’il est de bon ton d’adopter », ce récit nous garde toutefois de douter de la noblesse et de l’élan qui portèrent un modeste plombier brabançon à vouloir tendre la main à deux orphelins du Congo.

Et cela non point parce qu’il était belge, voire avait été footballeur et international, mais plus nécessairement parce que, s’il n’y avait d’amour ni de beauté, ou même d’aspiration au bien et à la réparation en ce bas-monde, s’il ne se trouvait que de l’intérêt pur jusqu’en l’expression de nos sentiments de prime abord les plus désintéressés, alors et tous autant que nous sommes, nous ne serions pour de bon plus bons qu’à nous rouer mutuellement de coups jusqu’à la mort.

Guest stars

Mon Dieu ! La photo d’en-tête : putain de tarés…

Quelle horreur …

Préciser qu’elle n’appartient pas à l’histoire personnelle de cet auteur!, contrairement aux scènes familiales illustrées par les 6ème et 7ème clichés.

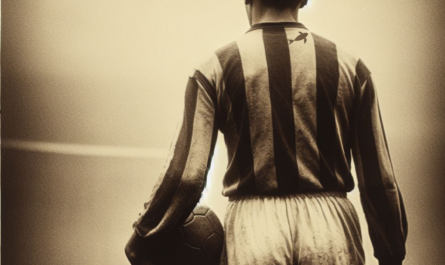

Cette photo d’en-tête est à rapporter toutefois à la colonisation du Congo belge. Et sa végétation et son relief font penser au Kivu. Après, on fait dire tout et n’importe quoi à une photo ; jeu d’enfant??..lesquels enfants peuvent avoir des comportements pervers parfois, inverser les rôles (dans le cas d’espèce : j’en doute) ==> Je ne me fais pas trop d’illusions toutefois, et en soi on ne peut être colon sans participer d’un rapport de force, mais quelle conclusion tirer d’une scène prise à temps T? Je l’ai toutefois privilégiée car cette lecture m’en a rappelé d’autres, sur les zoos humains – la dernière photo, en galerie, est toute proche de l’enfance de l’auteur, et géographiquement et temporellement. Et l’idée d’attractions de foire est au coeur de ce récit.

Pour ma part, la question à se poser dans ces rapports asymétrisés jusqu’à l’abject, ce serait d’identifier qui s’employa à créer puis cultiver ces représentations (le civilisateur et le barbare, être digne du genre Sapiens ou plutôt de l’animal..). Si l’on peut certes trouver un petit fond mesquin, attardé et/ou ratatiné dans l’une ou l’autre micro-communautés telles que cette Flandre des campagnes, au fond pourtant ces gens (pas seulement dans les campagnes) qui montraient des « nègres » du doigt ne faisaient que répondre à des injonctions en ce sens, à un bain idéologique.

Ce sont ceux qui ont propagé ce bain qu’il faut selon moi blâmer, mais ça.. Pour ce qui est de la Belgique par exemple, la colonisation n’a profité qu’à une poignée de grandes familles, dont d’aucunes tiennent aujourd’hui encore nos médias, font et défont les politiques.. ==> leur intérêt a toujours été d’aliéner à tous le chapeau de leurs turpitudes, ils en ont les moyens..et ne s’en privent pas. Le reste, pour ma part, tient ni plus ni moins que de la bêtise humaine – bêtise d’une substance voisine à celles qu’on peut trouver aussi au fin fond de la brousse africaine.

Des Flamands, il y a un truc à dire : leur Histoire et leurs réalisations furent extraordinaires, parfois même majeures à l’échelle de l’humanité………et, à côté de cela : c’est aussi une culture qui a failli disparaître.

Jolie conclusion.