Ce soir, l’Italie et l’Espagne s’opposent dans un très attendu choc latin aux racines séculaires[1]. Profitons-en pour nous pencher sur les deux duels épiques que la Nazionale et la Roja se livrèrent il y a 90 ans, des matchs entrés sans délai dans l’histoire de la Coupe du monde 1934 pour leur scénario, leur violence primaire et leur portée politique.

Histoire, disons-nous ? Incontestablement. Cependant, presqu’un siècle après les faits, le récit parvenu jusqu’à nous n’est-il pas romancé ? La victoire de l’Italie relève-t-elle du scandale ou s’agit-il d’une réécriture a posteriori, nourrie par l’antifascisme de l’après-guerre ? De nombreux articles contemporains s’indignent de l’ambiance délétère régnant à Florence et chargent l’arbitre belge du premier match, Monsieur Louis Baert. Il aurait toléré une agressivité hors normes, notamment celle de l’Italo-Argentin Luis Monti, validé l’égalisation azzurra bien qu’entachée d’une faute sur Zamora et refusé un but valable du basque Lafuente en fin de rencontre. Du second match, il est souvent peu question, comme si tout avait été dit et que la fatigue espagnole suffisait à expliquer la qualification italienne[2].

Pour tenter de nous forger une opinion, nous avons consulté les articles parus du 31 mai au 2 juin 1934 dans La Stampa, ABC, El Mundo Deportivo et L’Auto. Pourquoi la seule Stampa contre deux journaux ibériques ? Et bien parce que la presse italienne, muselée par le pouvoir fasciste, ne présente pas la diversité d’opinion qu’autorise la Deuxième République espagnole dans les années 1930. ABC est une publication madrilène, conservatrice et antirépublicaine alors qu’El Mundo Deportivo, bulletin sportif barcelonais, épouse les idéaux républicains. La nationalité de L’Auto, l’ancêtre de L’Equipe, suffit-elle à considérer le journal de Desgrange comme un témoin neutre ? Pas tout à fait dans la mesure où le quotidien est alors proche de La Gazzetta dello Sport et de La Nuova Italia[3]. L’Auto exprime régulièrement dans ses pages son admiration pour le régime de Mussolini en publiant de longs articles louant « la grandeur du sport fasciste qui participe à consolider les bases d’un système politique, éthique et social. »

La Stampa

Au premier tour de la compétition mondiale, l’Italie et l’Espagne s’imposent sans frayeur face à la très faible sélection étatsunienne et au Brésil. En quart de finale, les deux nations se retrouvent à Florence, dans le majestueux stade Giovanni-Berta, un modèle d’architecture fasciste (l’actuel Artemio-Franchi). Le matin du match, La Stampa publie la photo d’un grand drapeau flottant au sommet de la Tour Marathon et toisant fièrement l’enceinte de béton. Le journal titre sobrement « Les Azzurri contre les Espagnols à Florence », se gardant de tout pari quant aux chances des uns et des autres. Preuve de l’importance accordée à la rencontre, le journaliste anonyme témoigne de la visite du Général Vaccaro, président de la Fédération italienne, venu « s’assurer personnellement de l’état d’esprit des joueurs et de leur santé. » A propos des Espagnols, les confidences sont minimalistes et se limitent à leur horaire d’arrivée à Florence, par le train depuis Rapallo sur la côte ligure, et à un pronostic sur l’équipe titularisée, exact à une unité près.

Le lendemain, la une de La Stampa rend sèchement compte du résultat du match (1-1 après prolongations) et privilégie le Giro d’Italia dominé par Learco Guerra, le cycliste favori du régime. Libéré par l’abandon de son vieux rival peu sensible aux thèses fascistes, Alfredo Binda, « la Locomotive humaine » se dirige vers son seul succès dans un grand Tour et monopolise l’attention des lecteurs. En page 4 seulement, il revient à Vittorio Pozzo, le commissaire technique de l’Italie, de relater en détail les faits saillants d’Italie-Espagne[4]. Question légitime et sans réponse : une victoire azzurra aurait-elle modifié l’ordonnancement des articles et relégué au second rang Learco Guerra ?

D’emblée, Pozzo adopte un ton emphatique : « ce fut la plus furieuse bataille vue en match international, une lutte sans quartier, un combat où tous les coups étaient permis, un combat à mort entre les deux plus typiques équipes latines du tournoi. » Plus loin, il ajoute « du point de vue du spectacle, la rencontre fut d’une beauté sans pareille. » Pozzo n’élude pas les conditions de l’égalisation des siens, « le but italien présente également quelques irrégularités dues à des fautes commises de part et d’autre lors des mêlées qui en sont à l’origine », précisant dans la foulée que la Nazionale aurait dû par ailleurs bénéficier d’un pénalty pour une faute de Ciriaco. Il fait encore l’éloge de l’Espagne et de Zamora dont La Stampa reprend les mots de fin de match : « l’équipe italienne nous a nettement dominé en classe (…). Nous aurions dû nous rencontrer en finale. »

Le 2 juin, la journée de repos du Giro offre un large espace à la victoire italienne 1-0 dans le match d’appui. Pozzo n’a manifestement pas aimé ce second acte, « les matchs d’une beauté classique se produisent toujours à l’improviste et dès qu’ils ont réveillé l’enthousiasme et enflammé l’environnement, ils sont suivis par des matchs médiocres et incolores. » Il se borne à louer le courage espagnol et la persévérance italienne en se préoccupant déjà de la fatigue de ses joueurs avant la demi-finale du surlendemain contre l’Autriche de Sindelar.

Dans ses deux articles, Pozzo ne mentionne aucun fait susceptible de remettre en question l’équité sportive, ce qu’il fait à longueur d’année dans La Stampa quand sa plume aiguisée dissèque sans concession les matchs de Serie A, le jeu trop souvent fruste des équipes italiennes et les excès du public (cf. Roma – Juventus 1931).

ABC

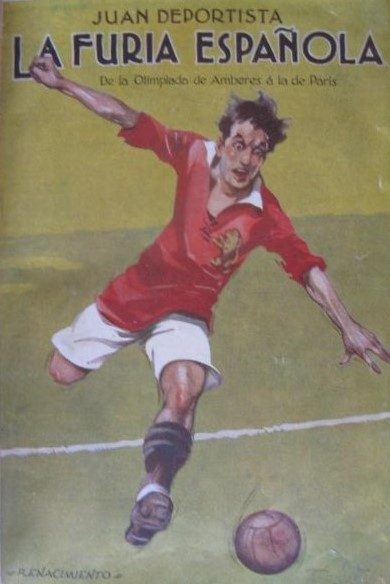

A l’aube du match, le chroniqueur Juan Deportista[5] s’extasie sur l’importante colonie espagnole présente en soutien de la Roja et tout particulièrement de sa star, El Divino Zamora. Hésitant quant à l’issue du match, il fait siens les propos de Bruno Roghi, éditorialiste de La Gazzetta dello Sport : « il est impossible de formuler un pronostic sérieux. » Ce faisant, il met un terme à la rumeur circulant à Florence et qu’il rapporte ingénument, comme par inadvertance : les Espagnols auraient répondu favorablement à une tentative de corruption de leur hôte.

Le scénario du premier choc évacue définitivement cette hypothèse. Après le nul 1-1, Deportista reconnaît la domination italienne mais affirme qu’avec un autre arbitre, l’Espagne aurait pu gagner. D’ailleurs, à propos de Monsieur Baert, il s’étonne de la rareté de ses interventions au cours d’une rencontre où « la brutalité prit à certains moments des proportions alarmantes. » Et il précise « en dépit de tout, l’arbitre n’a rien vu et les Italiens ont obtenu l’égalisation en bloquant Zamora et en le poussant pour qu’il ne puisse pas dégager le ballon du poing. » Admiratif de la résistance de ses compatriotes, il conclut que « même la partialité d’un arbitre, déterminé à empêcher le triomphe des meilleurs, était inutile. » Il exonère toutefois Monsieur Baert de la responsabilité du but espagnol annulé, un de ses juges de ligne ayant manifestement confirmé un hors-jeu de Lafuente. Le sélectionneur de la Roja, Amadeo García de Salazar, ne s’offusque pas ce fait de jeu litigieux et se contente du match nul : « mes garçons ont très bien joué. Je suis satisfait du résultat. S’il avait été différent, cela aurait été une grande injustice. »

A l’issue du second duel perdu 1-0, Juan Deportista affiche plus sévèrement son dépit et relève que « tout le match s’est déroulé sous la pression de la violence sportive et du scandale public à laquelle les Espagnols ont résisté héroïquement », en mentionnant les blessures successives de Bosch, Chacho, Quincoces, Zabalo et Ventolrá. Son collègue Jacinto Miquelarena est à peine plus mesuré et retient la dignité des belligérants au coup de sifflet final : « les joueurs se rassemblent au centre du terrain et les Italiens effectuent le salut fasciste. Les Espagnols saluent également et le public, satisfait du triomphe national, applaudit tout le monde. »

Dans leurs papiers, les deux journalistes, ne s’attardent pas sur l’influence du régime italien dans le déroulé de ce quart de finale de Coupe du monde. Eux-mêmes nationalistes et futurs phalangistes – Deportista est à l’origine du terme furia española lors des Jeux Olympiques de 1920, exaltant la combativité espagnole, l’érigeant comme une valeur fondamentale que reprend par la suite l’Espagne franquiste – ils soulignent avant tout la performance des leurs dans l’adversité.

El Mundo Deportivo

Dans son édition du 31 mai, par l’intermédiaire de son directeur José Torrens Font, El Mundo Deportivo s’affranchit du détachement d’ABC sur le contexte et exprime son scepticisme quant aux chances de la Roja en titrant « L’Espagne pourra-t-elle briser la trajectoire toute tracée de la Coupe du monde ? » Dans le cœur de l’article, l’auteur expose ses craintes, notamment « les conséquences de l’exaltation de l’esprit nationaliste italien par le régime au pouvoir (…) avec le désir manifeste d’établir via le football un témoignage retentissant et officiel de sa suprématie. »

L’article du lendemain confirme les pressentiments de Torrens Font : « sans le but annulé par l’arbitre, sans que l’on sache pourquoi, l’Espagne aurait éliminé hier l’équipe bleue dans les plus difficiles circonstances qui soient et aurait contredit toutes les prévisions garantissant la victoire italienne dans cette IIe Coupe du monde. » Et un peu plus loin, son collègue Juan Fina ajoute que « la ferveur du public ne pouvait qu’influencer l’arbitre, surtout un homme aussi peu énergique et laxiste que Baert. » Peut-être conditionnés par la barbarie du football espagnol, les journalistes catalans s’offusquent à peine de la violence des débats et remettent sans ironie un prix d’excellence à Luis Monti.

Le 2 juin, quand les jeux sont faits, Fina intitule son article « Vae victis ! », « malheur aux vaincus ». Il loue la grandeur des Espagnols dans la défaite, s’émeut enfin de tant de brutalités – sans désigner Monti, une nouvelle fois – et fataliste, observe les privilèges dont jouit la Nazionale en prenant soin de souligner la responsabilité de la FIFA sans la nommer : « les détails ne peuvent qu’être du côté de l’équipe locale, puisque celle-ci a toujours l’avantage, même dans ces grandes occasions régies par des instances internationales et des arbitres expérimentés, au prestige et à la classe indiscutables. » Pour illustrer la pression subie par les Espagnols, El Mundo Deportivo publie à la une un dessin sur lequel deux Chemises noires pointent leur fusil sur un pauvre Espagnol désarmé en criant « la victoire ou la vie. »[6] Une manière pour Torrens Font et Fina de critiquer les méthodes menaçantes du régime italien, eux qui avaient ouvertement salué l’avènement de la Deuxième République espagnole en 1931 et dont le journal publie régulièrement des reportages laudateurs sur la place du sport au sein des démocraties d’Europe centrale.

L’Auto

Envoyé spécial de L’Auto à Florence, Maurice Pefferkorn se range dans le camp des indécis, insistant d’une part sur le savoir-faire du commissaire technique italien Vittorio Pozzo, avec lequel il a pu échanger, et le crédit acquis par l’Espagne après son succès sur le Brésil à Gênes.

Dans L’Auto du 1er juin, un article intitulé « une partie d’une violence inouïe » attire l’œil du lecteur. Rédigé par l’ancien capitaine de l’équipe de France, Lucien Gamblin, le papier relate la détestable victoire autrichienne sur la Hongrie au Stadio Littoriale de Bologne. A propos d’Italie-Espagne, Pefferkorn propose un compte-rendu proche de celui de Pozzo dans La Stampa, ce qui en soit peut se concevoir pour une publication supposément préservée des réflexes chauvins, en capacité d’offrir une lecture distanciée des événements.

Pefferkorn évoque avant tout « une lutte qu’au fond nous pensions inégale » et s’extasie à propos de Ciriaco et Quincoces, « les deux arrières espagnols qui étaient en quelque sorte des héros inspirés des dieux, que la grandeur même de leur tâche exaltait leur vertu, plutôt, qu’elle ne l’entamait. » Le journaliste ne mentionne qu’elliptiquement la brutalité des débats (il recense malgré tout la blessure d’Iraragorri par Monti, « les deux pieds en avant ») et ne questionne aucune des décisions de Monsieur Baert dont il ne cite jamais le nom. Se peut-il que Maurice Pefferkorn fasse preuve de partialité ? A ce stade, on ne peut que mentionner sa proximité avec L’Action Française, rappeler qu’il rédige des chroniques pour le journal d’extrême droite Candide et qu’il épouse manifestement la ligne éditoriale de L’Auto.

Dans l’édition du 2 juin, la tonalité des écrits évolue. Pefferkorn a-t-il ajusté son appréciation au contact de ses confrères après son premier article ? La présence à ses côtés de Gamblin, bien plus intéressé par la qualité du football que par les considérations politiques, modifie-t-elle son regard sur le scénario du match d’appui ? Dans sa chronique, il n’hésite pas à charger « Monsieur Mercet, l’arbitre suisse qui dirigea cette seconde rencontre, et qui sembla admettre dès le début que tout était permis aux Italiens. » Pour étayer sa saillie, il mentionne une faute sur Zamora lors du but de Meazza et la blessure de Chacho provoquée par Monti. Gamblin complète le tableau par des attaques tous azimuts : « Monti, s’il fut toujours en vue, c’est parce qu’il joua à la perfection le rôle du boucher », « René Mercet paraissait être fréquemment le douzième homme de l’Italie » et enfin, « l’éducation du public italien est à refaire entièrement ». A la fin de ce duel sans merci, la traditionnelle bienveillance de L’Auto vis-à-vis de l’Italie du Duce a disparu.

Prolongations

La lecture des comptes-rendus et notamment le revirement de L’Auto entre les deux rencontres laisse peu de doutes quant à l’impunité dont ont bénéficié les Italiens, Doble ancho Monti en particulier. Il semble également évident qu’avec plus de justesse et de précision de la part de ses attaquants, la Nazionale aurait gagné le premier match tant sa domination fut manifeste. Contrée par la furia roja, elle l’aurait cependant probablement perdu dans un contexte politique moins favorable. Pourtant, même après le sacre mondial des Transalpins, Pefferkorn survole les questions diplomatiques entourant l’épreuve. Mais après tout, comme le mentionne ABC, une forme de favoritisme au profit du pays d’accueil ne présente pas de caractère inédit, rappelant que la Belgique lors des Jeux de 1920 et l’Uruguay en 1930 n’ont pas eu à s’en plaindre.

Un coup d’œil dans les rubriques sportives de quelques journaux français à grand tirage, très occupés par le projet de réforme électorale et les soubresauts de l’affaire Stavisky, ne nous apprend rien de plus. Le Petit Parisien énumère les résultats de la Coupe du monde sans les commenter, L’Humanité se désintéresse idéologiquement du sport professionnel alors que l’envoyé spécial du Matin s’émeut avant tout de la violence des protagonistes.

La réticence des journaux nationaux à critiquer les conditions dans lesquelles se déroule la Coupe du monde et la prise d’otage de l’épreuve par Mussolini coïncide avec les dispositions diplomatiques de la France vis-à-vis de l’Italie. Le Quai d’Orsay, soucieux de ne pas favoriser le rapprochement du Duce avec le nouveau Chancelier du Reich, oscille entre lâchetés et compromissions vis-à-vis du régime fasciste et contamine probablement une partie de la presse française.

La seule voix véritablement dissonante est celle de Jean Eskenazi dans Paris-Soir[7], une publication s’affranchissant souvent des positions trop partisanes. Après la qualification italienne contre l’Espagne, Eskenazi ose évoquer l’influence de Mussolini quand il écrit « M. Mercet se conduisit beaucoup plus en courtisan du Roi Soleil qu’en chevalier du sifflet ». Au lendemain du sacre mondial de la Nazionale contre la Tchécoslovaquie, dans ces mêmes colonnes, il manie la métaphore et imprime définitivement ce que fut cette IIe Coupe du monde : « L’Italie a gagné parce qu’il fallait qu’elle gagne. Les spectateurs impartiaux ne comprenaient pas très bien le fol enthousiasme qui suivit la remise de la Coupe (…). Que diriez-vous de quelqu’un qui s’achèterait un objet d’art, inviterait quelques amis chez lui et ensuite se l’offrirait en grande pompe ? C’est l’histoire de cette Coupe du monde qui est loin d’être remportée par la meilleure équipe. »

Sources :

- La Stampa, ABC, El Mundo Deportivo, L’Auto, Paris-Soir.

- Diverses publications de Fabien Archambault, Paul Dietschy, Jean-Pierre Favero.

[1] Premier match entre les deux nations lors des JO 1920, Espagne – Italie 2-0. Ricardo Zamora est déjà le gardien de la Roja.

[2] Exemple : Le Point, 26 mai 2018, « Mondial 1934 : le salon fasciste » par Alexandre Borde, https://www.lepoint.fr/sport/mondial-1934-le-salon-fasciste-26-05-2018-2221537_26.php

[3] La Nuova Italia était le journal fasciste publié à Paris à destination des Italiens de France.

[4] Vittorio Pozzo travaille pour La Stampa des années 1920 à la fin des années 1960, peu avant sa mort, et cumule longtemps les responsabilités de commissaire technique de l’Italie avec celles de journaliste sportif. Peut-on imaginer Didier Deschamps rédiger les commentaires de ses propres matchs ?

[5] Juan Deportista, de son vrai nom Alberto Martín Fernández (1898-1961).

[6] Les Chemises noires étaient en charge de la sécurité de la Coupe du monde.

[7] Après la Seconde guerre mondiale, avec Albert Baker d’Isy et Félix Lévitan, Jean Eskenazi est un des rares journalistes sportifs à poursuivre sa carrière après l’épuration opérée dans la presse française.

Aaaah, des archives d’époque, mon dada.. Merci Verano!

J’ai eu la primeur de ce texte lors de la relecture.

Il fait effectivement peu de doutes que les matchs de l’Italie lors de cette Coupe du monde bénéficièrent d’un arbitrage maison. On a voulu y voir l’empreinte de Mussolini et du fascisme. C’est possible que le régime poussa en ce sens, mais les arbitrages douteux étaient de toute façon légion à l’époque…

Ce qui est sûr, c’est qu’une fois encore un régime politique souhaitant mener une politique de prestige à travers le sport en tira, à vrai dire, peu de bénéficies : l’Italie était la meilleure équipe européenne de ce qui était déjà le sport-roi, et pourtant elle ne pesa jamais aussi lourd sur l’échiquier diplomatique et militaire du Vieux Continent. Pire : à mesure que la Nazionale empilait les trophées, l’étoile fasciste déclinait. Pour ne plus jouer qu’un rôle de comparse dans la Deuxième Guerre mondiale… C’était ma conclusion (empruntée à Paul Dietschy) de la Coupe du monde 1938.

Hum ! Une remarque : le désintérêt de L’Huma est bien évidemment idéologique. A tel point que le journal préféra, par la suite, relayer la Coupe du monde de football ouvrier organisée dans la banlieue parisienne en contre-point à la Coupe du du monde bourgeoise organisée en Italie. Je devais en parler dans un texte…

J’ignorais les orientations de l’Auto.

L’Auto a toujours été marqué très à droite. Le titre a été créé dans le cadre de l’affaire Dreyfus : c’est une scission du Vélo, jugé trop dreyfusard. C’est donc, dès l’origine, une publication antidreyfusarde. Très vite, d’ailleurs, le journal ouvre ses colonnes à Barrès. Pour des chroniques apolitiques (vers 1909, il me semble), mais Barrès tout de même…

Desgrange est connu pour ses positions conservatrices, voire réactionnaires. Pefferkorn était de la même trempe. Dubech, de L’Action française, y écrira. Puis le titre sombrera pendant l’Occupation, ouvertement maréchaliste puis collaborateur.

Merci Bobby.

« Le Vélo » de Pierre Giffard affichait au contraire des positions Dreyfusardes. Il a crée Paris-Brest-Paris avant que ses ennemis de L’Auto n’en rachète les droits. Sans le savoir le savoir, Le Vélo a signé son arrêt de mort car en réalité ce n’est pas une simple course cycliste qu’ils venaient de céder à leur rival mais la base de ce qui va devenir le Tour de France et assurer le succès pendant des décennies pour l’Auto.

Desgrange était un salopard mais bien plus doué en affaires que son rival.

Alfredo Binda ne s’est pas laissé happé par le courant fasciste ? Ça c’est matérialisé comment ?

Dans les récits de l’époque, il semble que le fascisme ne surexploite pas les campionissimi. Le cyclisme est associé aux pauvres, une image de l’Italie que les propagandistes ne cherchent évidemment pas à propager. Mais puisque le régime doit faire avec ce sport très populaire, Guerra a ses faveurs. Il faut dire qu’il est le cycliste idéal : généreux, infatigable, son style en fait l’idole des foules, plus que Binda, plus fort, notamment en montagne, mais réputé plus calculateur. Dans La Stampa, les articles sur le Giro et la victoire annoncée de Guerra témoignent d’un élan populaire énorme, jamais vu jusqu’alors disent les chroniqueurs.

Peut-être parce qu’il n’a pas besoin de le faire ou qu’on ne l’enjoint pas de s’exprimer sur le sujet, Binda n’affiche jamais d’estime pour le fascisme.

Ottavio Bottecchia seul vainqueur italien du Tour avant Bartali, était hostile au fascisme. D’ailleurs, il a fait sa carrière en France. Le pouvoir mussolinien a essayé de récupérer ses premiers succès vers 1925 mais en vain. La propagande sportive n’était pas encore mise en place dans les premières années du régime comme elle sera après 1930.

Bottecchia est mort à l’entrainement peu après. Officiellement suite à une chute, mais pour certains c’est un assassinat politique.

Quant à Bartali… réponse prochainement^^

D’accord avec le fait que le vélo est le sport des paysans (pour qui c’est surtout le moyen de transport), pauvres et nombreux à l’époque. D’où la grande popularité. Exactement comme en France d’ailleurs.

Pas forcément le cœur de cible de Mussolini.

Verano. Tu crois que l’éloge fait à Zamora par la Stampa est du à ses orientations conservatrices ?

Je n’y crois pas un instant. Zamora est très estimé en Italie, depuis les JO de 1920 et 1924 où il impressionne les journalistes transalpins. Il est encore là en 1927 pour l’inauguration de l’actuel stade Dall’Ara et je viens de checker, il dispute 9 matchs internationaux contre l’Italie (en 46 sélections). Je pense qu’il est simplement reconnu comme le meilleur gardien de son époque avec Plánička. Et comme il sait prononcer les mots qui flattent ses hôtes (« les deux meilleures équipes du tournoi », « nous aurions dû nous rencontrer en finale »… ).

A propos de Zamora, je ne sais que penser de la thèse qui considère qu’il manque le 2nd match de 1934 contre l’Italie en ayant feint une blessure. Au cours du 1er match, s’il est bousculé, chahuté, il n’est pas fait mention de blessure justifiant une impossibilité de jouer le lendemain. Un mystère, ce renoncement.

Ce serait intéressant de connaître les chiffres des visiteurs étrangers pour les J.O ou Mondiaux de l’époque…

Pour cette Coupe du monde, faible.

Il y eut, en France, des voyages organisés pour les supporteurs. Mais je ne sais pas s’ils furent des succès.

Plus globalement, il suffit de jeter un coup d’oeil au nombre de spectateurs dans les stades pour comprendre que la compétition ne passionnait pas grand-monde. Sinon pour les matchs de l’Italie… En cela, la critique de Meisl était fondée : il prédisait l’échec de la Coupe du monde car, à l’inverse de la Coupe internationale, elle ne se jouait pas en duels aller-retour. A l’époque, les Autriche-Hongrie ou les Hongrie-Autriche réunissaient sans peine 50 ou 60 000 spectateurs. Au Littoriale de Bologne, pour le quart de finale de la CdM 1934, ils ne furent pas plus de 23 000…

La Coupe du monde ne prit vraiment son envol qu’après la Deuxième Guerre mondiale, grâce au prix que lui accordèrent les Sud-Américains. Avant, son prestige était loin de valoir celui des Jeux ou même d’autres compétitions de football (comme la Coupe internationale ou la Copa América).

Dans ABC, vrai ou faux, il est question de 5000 Espagnols présents à Florence.

Beaucoup de spectateurs pour les matchs de l’Espagne, en effet. C’est le troisième match du premier tour (après la Suisse, qui jouait à Milan donc quasiment à domicile, et l’Italie) à réunir le plus de monde.

La victoire de la Roja sur le Bresil est-elle une grande victoire ? Le Bresil n’arrive pas avec ses meilleurs éléments.

Le Brésil et l’Argentine arrivèrent avec des seconds couteaux à cette Coupe du monde. Ce pourquoi ils s’inclinèrent dès le premier tour (contre l’Espagne et contre la Suède). L’Uruguay, triple championne en titre, boudait.

Quant aux Etats-Unis, ils n’auraient pas dû être là. Initialement, ils ne s’étaient pas inscrits. Et le Mexique se qualifia donc pour la Coupe du monde en Italie. Puis, quelques jours avant le début de la compétition, les instances sportives américaines firent volte-face et demandèrent à participer. Cas de conscience pour la FIFA, d’autant plus que les Mexicains étaient déjà arrivés sur le sol italien… Une ultime éliminatoire fut donc organisée, trois jours avant le début de la compétition, entre les Etats-Unis et le Mexique. Les Etats-Unis s’imposèrent et les Mexicains en furent pour leurs frais : ils avaient fait le coûteux voyage jusqu’en Europe pour peanuts… L’Italie ne fit alors qu’une bouchée des Américains.

Seconds couteaux pour le Brésil, le terme est excessif. Le jeune Leônidas est là tout comme Patesko, De Brito, Carvalho Leite et ses équipiers de Botafogo qui dominent Rio à l’époque. En revanche, la sélection souffre de l’exode des joueurs de São Paulo, Corinthians ou Palestra, qui ont rejoint la mère patrie au début des années 30. A titre d’exemple, Guarisi joue avec l’Italie depuis son arrivée à la Brasilazio.

Les autres absents notables ont pour nom Domingos Da Guia et Fausto (j’en oublie peut-être). La Seleção joue très peu à l’époque et on peut penser que l’impréparation a joué un rôle plus important que la seule qualité de l’effectif.

Le football brésilien des années 1920-1930, tu le situes où ? Devant les Danubiens ? Devant les Italiens ? Devant les Anglais et les Ecossais ?

Je ne prétends pas que c’est le graal, je dis que la sélection n’est pas une équipe bis ou ter, à l’inverse de l’Argentine. No more !

Je ne pense que tu prétendes que c’était une très forte équipe. Mais j’ai toujours un peu de mal à situer le football brésilien de cette époque.

Au total, sur la double décennie, je place les Rioplatenses (Uruguay et Argentine) en tête, suivi des Danubiens (Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie), des Italiens, des Anglais et des Ecossais, puis des Espagnols, Yougoslaves, Portugais, Français, etc. Mais je ne sais pas bien où situer les Brésiliens.

Difficile, il n’y a pas de continuité dans ce football, ou plutôt, il y a plein de ruptures. Au tournant des années 20, avec des cracks comme Amilcar Barbuy, Neco, Friedenreich, j’ai la sensation que c’est du top niveau, la Copa América semble l’accréditer. Mais les sélections brésiliennes sont cesses remodelées, la taille du pays n’aide pas à créer une unité (à l’inverse de Montevideo pour l’Uruguay comme le mentionne P. Arrighi et à un degré moindre, Buenos Aires pour l’Argentine), les rivalités entre fédérations de Rio et de São Paulo entrainent des boycotts, les cracks d’origine italienne quitte São Paulo au début des 30es et la place des joueurs noirs est bien plus longue à être admise qu’en Uruguay par exemple. Beaucoup de facteurs qui contribuent à laisser en retrait le Brésil par rapport à ses voisins et aux nations d’Europe centrale.

L’Espagne, c’est pas mal, quand même. Je regardais Zamora : en 46 sélections, seulement 8 défaites. Et des victoires à Vienne, Budapest notamment.

Merci.

Disons que je placerais l’Espagne dans une situation intermédiaire, derrière les Rioplatenses, les Danubiens, les Italiens, les Anglais et Ecossais, sans doute derrière les Brésiliens, mais devant un peloton du tout-venant comptant les Français, les Belges ou les Yougoslaves.

Superbe angle d’étude. Merci Verano !

Petite question concernant la fusion des clubs romains en 1927. Le fait que la Lazio ait refusé de rejoindre les autres pour créer l’AS Roma, fait d’eux un club privilégié du régime ou au contraire un club rebelle?

L’image du club historiquement fasciste véhiculée en France me semble totalement fallacieuse. Certaines sympathies des cadres de l’équipe de 1974 et les groupes ultras (nés seulement à la fin des années 80), d’accord mais pour la période fasciste en elle-même, j’ai de gros doutes et j’ai du mal à comprendre cette légende noire. Jamais vu de source fiable qui atteste que la Lazio était « le club de Mussolini » comme on a pu le lire parfois en France. Il me semble plutôt que le Duce s’intéressait peu au sport en lui-même que seul le Bologna ait eu ses faveurs dans sa jeunesse.

Ce sont les fils de Mussolini qui étaient tifosi de la Lazio. Le Duce ne concevait le foot et le sport que comme un outil au service de la grandeur de l’Italie, un moyen de démontrer la supériorité latine. C’est sans doute Arpinati, un cacique du PNF maire de Bologne, président de la fédération et du comité olympique, qui le sensibilise à l’intérêt que représente le foot.

La Roma est un produit de l’administration fasciste puisque la fusion des clubs se fait sur instruction des pouvoirs publics (à Gênes, l’éphémère club de Liguria est également créé par fusion d’entités locales dont la Sampierdarenese dans les années 1930 sur exigence des fascistes). Cela ne fait pas de la Roma le club favori de Mussolini, bien qu’il côtoie Monzeglio, le double champion du monde ayant rejoint la Roma en 1935 je crois, et ce jusqu’à sa mort (cf. article sur ce site).

Comme tu le mentionnes, la Lazio est associée aux néo-fascistes depuis les années de plomb. Avec le poids du PCI après-guerre, club de la ville (vs la Lazio club de la région, donc plus rural), la Roma draine des tifosi de gauche et d’ailleurs, un de ses présidents à la fin des années 60, Marchini, est ouvertement communiste. Quand les années de plomb débutent, les conditions sont réunies pour que la Roma soit associée à la gauche et à la DC (qui a totalement infiltré les clubs) et la Lazio à la droite dure. Chinaglia et Wilson prolongent cette image même si le vestiaire est fracturé, Martini par exemple incarnant l’autre bord. Il y a ensuite les mouvements ultras, Di Canio et son salut fasciste, la peine des dirigeants à condamner les postures dans les tribunes…

Mamma mia, il y a des articles comme ça où tu prends ton pied à la lecture du texte, puis à la lecture des commentaires, au point d’en délaisser Angleterre-Danemark et de vouloir commenter à tous les commentaires 🙂 🙂 🙂

Merci pour l’article. Merci pour les commentaires. Merci pour le site. Merci pour les échanges, à un moment où je ne pouvais pas, où j’étais seul chez moi, et c’est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée… Pardon, une poussée de numérobisme.

Si je puis juste me permettre, ce ne devrait pas être Deschamps qu’on imagine rédiger des chroniques mais plutôt Jacques Ferran qu’on appelle pour être sélectionneur de l’équipe de France 🙂 (je n’ai pas osé mettre Vincent Duluc, parce que Pozzo était un excellent journaliste, et que Duluc sans être mauvais n’est pas du même tonneau).

Ensuite, je me souviens d’un journaliste suisse, l’excellent Raymond Pittet, qui avait précisé que le cyclisme était à l’époque le sport-roi en Italie et que le Giro avait les faveurs populaires (offrant alors l’avantage d’équipes nationales et d’un maillage du territoire qui sied à toute dictature bien-née). A propos d’Espagne-Italie, il narrait que si les espagnols avaient eu 7 blessés (dont Zamora, que les italiens idolâtraient à mon avis pour son talent plus que ses opinions), les italiens en avaient eu 4, et que malgré un arbitrage orienté les coups avaient été assez bien rendus (il dit de Baert qu’il est belge en revanche). Par contre il dit aussi qu’après le second match, les deux délégations se sont retrouvées à… la gare de Florence, et qu’elles ont été d’une correction absolue, prenant le même train et les espagnols qui voulaient voir la demi-finale de leurs adversaires souhaitant à ces derniers bonne chance (les mêmes qui essayaient de s’entretuer l’avant-veille. J’imagine ça quand la nuit du 8 au 9 juillet 1982 français et allemands se retrouvèrent à l’aéroport de Séville. Bref.)

A propos de la CM 1934, je garde toujours en mémoire la phrase de Gianni Brera « nous avons gagné un mondial pas si honorable » (non cosi onorevole) qui dit tout. Un autre journaliste transalpin, bien plus récent, avait lui mentionné que la spécialité de Meazza, en plus de la passe brossée de l’intérieur du pied, était soit de s’appuyer sur ses camarades (au sens propre. Il marque le seul but du match d’appui en étant littéralement à saute-mouton sur Guaita), soit de se coller au gardien adverse (il rentre dans le gardien autrichien pour permettre le seul but de la demi-finale).

A propos du fascisme, son implication dans le football n’oriente les résultats que durant la carrière de Leandro Arpinati, qui mériterait un article à lui seul. Une sorte de Rommel italien : second à la fidélité absolue à Mussolini (socialiste au début, fasciste ensuite), qui va être conjointement maire de Bologne, ministre des sports, président de la fédération italienne de foot et du comité olympique italien, surnommé le Duce du sport. C’est lui qui fera révoquer le titre du Torino en 1927 -mai il n’osera pas le faire attribuer à ‘son’ Bologne, qui avait terminé second. Pas de bol pour lui, le fils d’un de ses amis sera impliqué dans un attentat contre son cher Benito et il va finir dès 1934 en camp d’internement -avant même la CM dont il avait obtenu l’organisation. Oh, et bien sûr, des clubs renommés (Ambrosiana), des carrières brisées ou entravées (Meazza eût du mérite…), des fusions (à ce propos la Lazio fasciste est une récupération, mais qui date d’il y a un demi-siècle quand même)

Ah, et l’Uruguay a pris prétexte de ce que l’Italie n’était pas venue chez lui mais avait surtout la sensation que sa Céleste était en fin de parcours et à bout de souffle. Quant au Brésil, je pense que la fin du racisme institutionnel des années 20, l’instauration du professionnalisme (en même temps qu’en France) et l’unification qui en découle (et permet de recréer une sélection) lui permettent de démarrer vraiment au milieu des années trente.

J’ai fait long, pardon.

Et j’ai fait des doublons aussi, pardon bis

Grazie pour ce commentaire qui complète bien les échanges ci-dessus. Ah Arpinati !

Il n’est sans doute pas étranger aux intrigues et coups fourrés qui accompagnent les 5 matchs nécessaires à départager le Genoa et Bologna pour le titre de la zone Nord en 1925 (et donc le titre de champion d’Italie).

En 1926, la carta di Viareggio, c’est lui. Une décision qui ferme l’Italie aux sportifs étrangers mais qui va indirectement ouvrir la porte aux Sud-américains d’origine italienne.

Je parle de lui dans un article du site consacré à la Mitropa 1932 gagnée par le Bologna.

Tout lu!, très intéressant.

Qu’ajouter……?? 🙂 Les NL peut-être, catégoriques.. Je cite :

« Quand on considère le déroulement des matches du championnat du monde, nous n’avons assurément aucune raison d’exprimer notre joie. Il est extrêmement regrettable que des pays comme l’Autriche, la Hongrie, l’Espagne… aient été éliminés, car nous continuons à tenir ces pays pour détenteurs du meilleur football européen… Et de quelle manière l’Autriche fut éliminée ! Dans un combat de la pire espèce, à l’image du sort subi par l’Espagne. »

Et le Belge Baert en prenait pour son grade.

Leur arbitre avait validé le but hors-jeu du 2-1 autrichien face à la France. Il aurait été chamboulé par l »annonce du speaker du stade qui donnait l’élimination des Pays-Bas par la Suisse.

Il paraît qu’en arrivant en Italie les supporters pas encore oranje chantaient qu’ils allaient aller jusqu’à Rome (et donc remporter le tournoi 🙂 )

En fait en 1934 le seul quart de finale qui ne passe pas par la case pugilat c’est Allemagne-Suède…