Où l’équipe nationale de la République démocratique allemande tient son rang dans la deuxième moitié des années 1970… et au-delà. Première partie d’une histoire du football qui aurait pu être.

Zentralstadion de Leipzig, 12 octobre 1977. Plus que trois minutes à jouer et toujours 1-1. Il faut le gagner, ce match au sommet du groupe 3, pour aller en Argentine. À l’aile gauche, près du poteau de corner, Martin Hoffmann, découpé par un tacle de boucher de l’Autrichien Robert Sara, a fait signe qu’il ne peut plus continuer et regagne le banc en boitant bas. Un geste de Georg Buschner et le numéro 14 se lance dans l’arène pour aller se placer à la pointe de l’attaque. Jürgen Sparwasser, de retour de blessure, est entré pour le coup franc de la dernière chance.

Wolfram Löwe, le vieux routier du Lok Leipzig, enroule du droit vers le but de Koncilia. Personne ne peut reprendre le ballon qui rebondit sur la ligne des six mètres. Bruno Pezzey tente un dégagement qui touche son coéquipier Hattenberger, deux mètres devant lui, et retombe mollement aux pieds de Sparwasser face à la cage. En vrai 9 qu’il est, le buteur de Magdebourg reprend à l’instinct et troue les filets dans le rugissement orgiaque des 95 000 spectateurs. Sur sa première touche de balle, le tombeur de la RFA a une nouvelle fois été le héros de son pays. Le match décisif est gagné, la RDA jouera une deuxième Coupe du monde consécutive.

« C’est joli, ce petit lac, on dirait un peu l’Orankesee, non ? » L’Iliouchine 62 de l’Interflug a atterri à Ezeiza trois heures plus tôt et Günter Schneider, le président de la Fédération est-allemande, découvre le camp de base de la sélection en limite de Buenos Aires. C’est l’ancienne colonie de vacances d’un syndicat, saisie par l’armée quand celle-ci les a tous interdits après le coup d’État de 1976. Sous le ciel pâle et un peu incertain de la Plata, le cadre rappelle effectivement le lac berlinois au bord duquel le football est-allemand a son siège.

À ses côtés, athlétique dans son survêtement bleu aux armes de la DDR, Georg Buschner inspecte le terrain d’entraînement avec approbation. Quand ils ont appris qui allait occuper les lieux, les communistes argentins ont infiltré le personnel et se sont assurés que tout serait en parfait état pour « leurs » champions. Là-bas, dans le bâtiment principal, les 22 joueurs découvrent leurs chambres et défont leurs valises.

Après le coup d’État, on s’est demandé si les qualifiés du bloc socialiste (Hongrie, Pologne, RDA) allaient suivre l’exemple du « grand frère » en 1973 et déclarer forfait[1]. János Kádár, Edward Gierek, et Erich Honecker ont effectivement consulté le Kremlin qui a retenu son bras avec réticence, tenaillé entre sa crainte d’un contre-boycott aux Jeux de Moscou deux ans plus tard et sa répugnance à offrir une victoire symbolique à la dictature argentine. La RDA est donc là, et bien là.

Le chef de la sécurité, le colonel Pietsch, s’approche des deux hommes après sa dernière inspection. « Alles klar, camarade président », déclare-t-il ostensiblement avant de poursuivre à mi-voix : « Les fascistes avaient mis des micros un peu partout. Nous avons tout débranché, Berlin a donné l’ordre de ne pas monter l’affaire en épingle. » La situation est déjà assez tendue comme ça entre les hommes de la Stasi et les soldats argentins lourdement armés qui sécurisent la résidence. Leur commandant s’appelle Kastner et parle un allemand excellent bien qu’un peu désuet : pas besoin de se demander où ses parents étaient avant 1945, ni dans quel camp…

L’installation terminée, assis en terrasse dans le soir qui tombe, Buschner réfléchit une fois de plus à son équipe pour le début du tournoi. Au tirage, la RDA a évité le « groupe de la mort » où sont tombés les camarades hongrois mais n’a pas été spécialement gâtée. Elle ouvrira contre l’Espagne, continuera contre la Suède, et affrontera surtout le Brésil de Zico et Rivelino le dernier jour. Derrière les Sud-Américains qui paraissent au-dessus du lot, tout est cependant possible dans ce groupe 3.

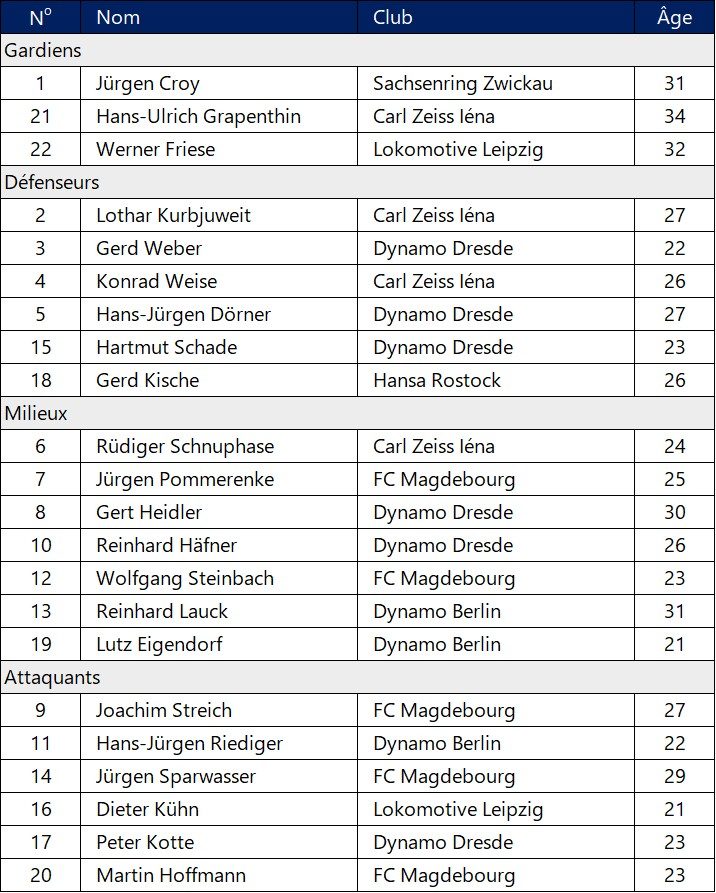

La RDA n’arrive pas désarmée, loin s’en faut. Certes, Bernd Bransch, le capitaine emblématique de 1974, et Eberhard Vogel, la légende absolue du football est-allemand, ont raccroché les crampons. Hans-Jürgen Kreische, le redoutable buteur du Dynamo Dresde, est de plus interdit de sélection par la Stasi après une sombre affaire de pari avec un homme politique ouest-allemand. Mais le reste de l’ossature de 1974 est là et les jeunes champions olympiques de Montréal sont arrivés pour compléter un groupe de belle facture, surtout en attaque. Rainer Kalb, le correspondant allemand de France Football, a d’ailleurs mis ses lecteurs en garde : « On parle beaucoup de l’Écosse comme outsider de ce Mundial, mais attention à la RDA. Elle est plus forte qu’en 1974. »

S’il n’était le huis clos quasi-total décrété par la Fédération en territoire fasciste, le teint hâlé des joueurs trahirait un autre atout de la sélection. Dans le plus grand secret, celle-ci s’est préparée pendant trois semaines en altitude près d’Erevan, en Arménie, à sa demande vite approuvée par les autorités soviétiques. La pratique est connue depuis dix ans, mais personne n’en use encore pour une compétition au niveau de la mer. Les joueurs augmentent ainsi leur taux de globules rouges et améliorent leurs performances sans même avoir recours au dopage. Le Parti a d’ailleurs donné l’ordre de « voyager propre » pour éviter un camouflet : la RDA est attendue au tournant depuis les triomphes suspects de ses nageuses hypertrophiées aux Jeux de Montréal.

Le 3 juin 1978, c’est enfin l’heure de vérité dans le joli stade José Amalfitani de Buenos Aires, le Fortín de Vélez Sarsfield rénové et agrandi pour le Mundial. Les éloges sont unanimes sur l’ambiance de ce vrai stade de football à l’architecture déjà rétro. Il fait beau, comme ce sera le cas pour presque tous les matchs de ce groupe 3. On les joue à 13 h 45 ou 16 h 45 locales pour assurer une bonne audience en Europe, en avance de quatre heures. La lumière dorée et les ombres allongées de l’automne austral, inhabituelles dans de grands tournois joués d’ordinaire l’été, apportent à l’ambiance une touche de mélancolie qui sera l’un des rares plaisirs esthétiques de cette triste Coupe du monde.

Georg Buschner reste fidèle à son 4-4-2 à plat avec Croy – Kische, Weise, Dörner, Weber – Kurbjuweit, Lauck, Häfner, Pommerenke – Streich, Hoffmann. On s’étonne dans les médias de l’absence de Sparwasser. On ne sait pas que la « légère blessure » citée comme prétexte cache en fait un problème récurrent au tendon d’Achille, un secret bien gardé qui limite le joueur à un rôle de joker de luxe et le forcera à arrêter sa carrière un an après le Mundial, à 31 ans seulement. Pour le grand retour de la Roja en Coupe du monde après douze ans d’absence, László Kubala, lui, est confiant en son potentiel offensif. Il aligne un 4-3-3 qui promet : Miguel Ángel – de la Cruz, Migueli, Marcelino, San José – Pirri, Cardeñosa, Asensi – Rexach, Dani, Rubén Cano.

Le match est équilibré, de bon niveau technique, entre une Espagne qui construit bien au sol et une RDA très verticale qui laisse venir et mise sur sa vitesse en contre. C’est ainsi que Martin Hoffmann profite tôt d’une belle ouverture de Pommerenke pour aller fusiller Miguel Ángel au coin des six mètres (1-0, 10e). Dani égalise vite d’une volée détournée par Weise qui prend Croy à contre-pied (1-1, 21e), puis rien n’est marqué pendant le reste d’une agréable première mi-temps.

La seconde période continue sur le même rythme, avec une série d’occasions que gardiens et défenses maîtrisent bien. La RDA impose peu à peu sa puissance physique et finit par prendre l’avantage : Häfner frappe au but de 20 mètres, le ballon s’écrase sous la semelle de Migueli au point de penalty, Streich réagit le premier et loge un plat du pied au ras du poteau (2-1, 76e).

L’Espagne pousse pour égaliser et s’ouvre aux contres est-allemands. Sur l’un de ceux-ci, Migueli descend Reinhard Lauck, qui sort sur civière, et s’en tire avec un jaune fort clément. C’est le jeune Lutz Eigendorf, très en forme à l’entraînement, que Buschner choisit pour le remplacer. Sur son premier ballon, le nouveau venu éventre le milieu espagnol côté droit et lâche une mine surpuissante sur laquelle Miguel Ángel fait l’arrêt du tournoi. On en reste à 2-1, ce qui est une petite surprise car les pronostics allaient plutôt à la Roja.

Lauck ne rejouera pas du premier tour. Pour affronter la Suède, quatre jours plus tard au stade José Amalfitani, Georg Buschner le remplace à la récupération par Rüdiger Schnuphase, excellent aux Jeux de Montréal, le reste de l’équipe étant inchangé. La Suède, elle, sort d’un nul contre le Brésil (1-1) resté célèbre pour la décision bizarre de l’arbitre gallois Clive Thomas de siffler la fin du match une fraction de seconde avant que Zico ne « marque » de la tête sur un dernier corner. Les Nordqvist, Bo Larsson, ou autres Edström qui avaient fait si bonne impression au WM 1974 sont toujours là mais accusent le poids des ans.

En 4-4-2 avec Hellström – Borg, R. Andersson, Nordqvist, Erlandsson – Tapper, L. Larsson, B. Larsson, Linderoth – Sjöberg, Wendt, ça tient tout de même la route. Et le dernier rempart de Kaiserslautern, contrairement à d’autres, s’est bonifié avec l’âge. Face à la nette domination d’Allemands de l’Est ni plus puissants, ni plus techniques, mais nettement plus rapides, il va être exceptionnel. En une demi-douzaine de parades magistrales, il écœure les Hoffmann, Streich, Häfner, ou autres Pommerenke qui pensaient tour à tour avoir marqué. Il faut un penalty (indiscutable) de Streich pour débloquer la situation (1-0, 45e) ; on en restera là au tableau d’affichage.

En face, Jürgen Croy n’a qu’un arrêt décisif à faire et le fait bien, à 0-0 sur un tir de Benny Wendt. Lutz Eigendorf, entré à la mi-temps en remplacement d’un Pommerenke peu inspiré, a tout de suite mis sa griffe sur le jeu et semble s’imposer dans l’équipe. Voilà en tout cas la RDA qualifiée et en tête du groupe avec deux victoires en deux matchs : qui l’eût cru au début du tournoi ? Derrière elle, tout reste ouvert car un très décevant Brésil a fait match nul contre l’Espagne (0-0), grâce entre autres à un invraisemblable double sauvetage du défenseur Amaral sur sa ligne.

À la veille d’affronter la Seleção, les trois joueurs qui rendent compte chaque jour en secret au colonel Pietsch n’ont que du positif à relater : le moral est au beau fixe, la confiance au maximum. Une question préoccupe cependant l’officier de la Stasi. Après le dîner, il prend Buschner et le président Schneider à part et va droit au but : l’équipe va-t-elle vraiment jouer à fond ? La question est fondée : en 1974, la victoire à la Pyrrhus sur la RFA avait envoyé la RDA dans le groupe le plus difficile du second tour, et tous s’en souviennent.

Cette fois-ci, on sait déjà que le vainqueur du groupe 3 rencontrera cette même RFA, l’Italie, et le deuxième du groupe 4 (Pays-Bas, Pérou, ou peut-être Écosse) qui sera connu dans la soirée. Le deuxième, lui, affrontera l’Argentine, la Pologne, et le vainqueur du groupe 4 : un tableau plus tentant. Les consignes de Berlin sont formelles, assène Pietsch en lisant le message reçu via l’ambassade le matin même : porter haut la bannière de l’esprit sportif socialiste et jouer le jeu sans petits calculs.

Georg Buschner aurait aimé faire tourner, mais on ne discute pas un ordre du Comité Central. Il se contente donc de confirmer Eigendorf au milieu et de remplacer le latéral gauche Weber, touché contre la Suède : Croy – Kische, Weise, Dörner, Schade – Kurbjuweit, Schnuphase, Häfner, Eigendorf – Streich, Hoffmann.

En face, Claudio Coutinho aligne Leão – Toninho, Oscar, Amaral, Rodrigues Neto – Toninho Cerezo, Batista, Mendonça – Gil, Roberto Dinamite, Dirceu. On a depuis oublié presque tous ces joueurs de l’un des pires Brésil de l’histoire… Rivelino, le dernier des géants de 1970, ne tient plus le rythme sur 90 minutes et est sorti de l’équipe. Zico, le prodige de Flamengo, en froid (et c’est un euphémisme) avec son tecnico, n’entrera qu’en fin de match.

Le Brésil-RDA de 1974 avait été d’une indigence rare. Sur la pelouse mal en point de Mar del Plata, celui-ci est meilleur, sans toutefois tutoyer les sommets. La première période voit les tricampeões faire le jeu et les Allemands de l’Est jouer le contre comme d’habitude. Leão n’a pas grand-chose à faire mais Jürgen Croy non plus, protégé qu’il est par une charnière Dörner-Weise qui fait un gros match. Elle n’est prise en défaut qu’une fois, sur une balle en profondeur depuis l’aile droite que Roberto Dinamite contrôle élégamment à dix mètres du but avant de trouver une lucarne imparable (1-0, 40e).

La RDA relève le nez dans une seconde mi-temps un peu plus ouverte. Eigendorf et surtout Sparwasser, lui aussi entré en fin de match, peuvent s’en vouloir face à Leão, Croy gagne un duel du bout du gant face à Mendonça, mais la marque ne change pas. Ce sont bien les inattendus Allemands de l’Est qui remportent le groupe 3 devant le Brésil au nombre de buts marqués. L’Espagne, vainqueur (1-0) d’une Suède qui finit dernière, n’a pas vu la Seleção trébucher comme il le lui fallait et rentre à la maison.

Avec le carton du Pérou face à l’Iran (4-1) et la victoire de l’Écosse sur les Pays-Bas (3-2) dans la soirée, le tableau du deuxième tour est bouclé : Argentine, Pologne, Brésil, Pérou d’un côté, Italie, Pays-Bas, RFA, RDA de l’autre. Une nouvelle fois, les hommes de Buschner n’ont pas pu – ou pas voulu – éviter le groupe de la mort… et le monde entier salive déjà à l’idée des deux grosses revanches de 1974 qui s’annoncent.

(Deuxième partie disponible ici)

RDA-Autriche décisif pour la qualification : https://www.dailymotion.com/video/x8pwqgk

Le match qui aurait pu être RDA-Espagne : https://www.youtube.com/watch?v=Ctg0-qpgyKo

Celui qui aurait pu être Suède-RDA : https://www.youtube.com/watch?v=Ndicz8bm2b4

Celui qui aurait pu être RDA-Brésil : https://www.youtube.com/watch?v=LKEUokIgJ-4

[1] En novembre 1973, l’URSS refuse de disputer le match retour de son barrage interzones contre le Chili à l’Estadio Nacional de Santiago, utilisé comme centre de détention et de torture par la junte du général Pinochet après son coup d’État deux mois plus tôt. Les Chiliens restant inflexibles sur le lieu, pour raisons politiques et avec le règlement pour eux, l’URSS ne se déplace pas et est éliminée par forfait.

Une uchronie dans l’uchronie : la présence de Falcão en lieu et place de Batista aurait-elle rendu plus sexy ce Brésil de Coutinho (cf. article sur ce site) ?

« On a depuis oublié presque tous ces joueurs de l’un des pires Brésil de l’histoire »… Mendonça et Nelinho ont eu droit à des articles ici-même, Reinaldo a eu le tort de brandir le poing après son but contre la Suède et Zico était hors de forme. Dommage car il y avait du matos.

Nous, fouineurs d’archives, ne les avons pas oubliés. Le grand public, en revanche… Ce Brésil de 1978 était triste jusque dans ses maillots Adidas avec leur jaune falot, leurs bandes vertes disgracieuses sur les manches, et leurs numéros au graphisme utilitaire, tout juste bon pour des Bulgares ou des Islandais. Quel contraste avec les magiciens de 1982 et leurs maillots Topper d’un or chaleureux, aux reflets changeants, pareils à nul autre…

Merci pour ce joli voyage Triple G. J’aime beaucoup le stade José Amalfitani où les Pumas jouent régulièrement.

José Amalfitani, un des hommes clés de Vélez. Président durant des décennies, ayant mis la main à la poche plus d’une fois dans les périodes sombres. Avec Victorio Spinetto et Carlos Bianchi, ils sont les trois personnages ayant le plus compté dans l’histoire de ce club (que j’aime beaucoup).

Les nations de l’est ont eu droit à une surveillance particulière ?

Elles étaient toujours surveillées de l’intérieur, mais à des degrés différents. Pologne et Hongrie laissaient déjà partir leurs joueurs à l’étranger après leurs 28 ans, donc le danger de défection était moindre. Il n’y avait pas de gros contentieux historico-culturel avec l’Argentine non plus, donc le pays hôte n’est pas venu leur chercher noise. Avec la RDA, le satellite le plus stalinien, verrouillé à 100% et construit de toutes pièces sur la base de l’antifascisme, et compte tenu de l’émigration de nombreux nazis en Argentine en 1945, ç’aurait été très différent. Il n’est pas déraisonnable d’imaginer un “face à face” très tendu entre ennemis jurés qui se rencontraient en personne pour la première fois.

Cardeñosa restera pour la postérité celui qui rata l’immanquable face au Brésil mais il avait réalisé une bonne compétition.

Avec l’élargissement des pays européens, ils ont complètement tué la mythologie des qualifications. Du moins pour les nations européennes traditionnellement fortes. On ne se souvient que des échecs, comme l’Italie aux derniers Mondiaux. Ou des frayeurs, comme la France face à l’Ukraine. Évidemment l’Albanie, la Macédoine ou la Géorgie auront un point de vue différent.

« Élargissement des participants… »

D’ailleurs, c’est marrant le parallèle entre ton match face à l’Autriche en 77 et la confrontation avec cette même Autriche en 89. 6 jours après la chute du mur, pour le dernier match à enjeu de la RDA. Cette dernière pouvait encore espérer un voyage en Italie mais elle a été anéantie par un triplé de Polster au Prater

Ne spoile pas la dernière partie de cette uchronie, camarade, on pourrait croire que tu es un agent impérialiste. Le camarade Kirsten y figurera en bonne place.

Et quel beau style…

Le moindre des mérites de cet article n’est pas de m’avoir poussé à voir le match dans la foulée – le vrai match, s’entend. Il semblait disponible………..mais la vidéo coince après une poignée de seconde, ach.. ==> Rabattu sur un résumé de tous les buts est-allemands durant cette campagne, et l’on y voit en cours de seconde mi-temps une tête est-allemande sur le poteau, alors que Koncilia (qui ne me convainc toujours pas) était irrémédiablement battu, éh..

78, l’un des pires Brésil de l’Histoire, peut-être, pourquoi pas. Mais c’est déjà mieux qu’en 74 : il y a des instants de grâce, et pour le même prix ils filent en finale. Mais surtout : je l’échange volontiers contre l’à peu près tout que j’en ai vu durant la dernière génération écoulée.

RDA 78 supérieure à celle de 74, prêtes-tu (je présume?) à Rainer Kalb (il est très connu, lui)..et pourquoi pas, là encore? « Isolationnisme » oblige toutefois, la RDA aura été de ces pays dont le ranking UEFA donnait idée intéressante de la valeur du foot, dans la mesure où ses résultats ne pouvaient procéder que de ressources endogènes (je traduis : la valeur des clubs n’était pas boostée par des apports étrangers). Or 1974 est leur acmé historique, et en termes d’exercice (Dresde qui sort la Juve et manque de peu d’en faire de même avec le Bayern, Magdeburg no comment en C2..et même un parcours extra de Leipzig en C3!), et sur le moyen-terme (4ème championnat officiellement le plus compétitif d’Europe pour la période 70-74). A quoi succède un tassement très lent, avant la dégringolade mid-80’s.

Bref : ce « correspondant allemand » ( 😉 ) ne les voyait-il plus beau qu’ils n’étaient vraiment?

RDA qui eût été dans le collimateur-dopage? C’est fort possible, ceci dit : voilà un épouvantail (le dopage, donc) que les formations en lice n’eurent de cesse d’agiter les unes contre les autres durant ce tournoi, 1974 n’est pas loin.

Toujours étonnant de remarquer que la RDA n’ait pas eu de meilleurs résultats en foot, au niveau sélection, alors qu’elle brillait, on sait aussi pourquoi, au niveau des Jeux Olympiques. Un seul mondial, c’est vraiment pas folichon.

Tu m’as donné envie de jeter un oeil à leurs parcours qualificatifs et, que vois-je : Wikipedia consacre pour ce football un plein chapitre à la question du dopage (..à charge!, quoiqu’en précisant qu’on ne prouva jamais rien pour les choses du football – ce qui est quand même formidable..), pourquoi pas…..mais que ne le font-ils, alors, pour leurs homologues RFA et NL? Y avait pas pire à l’epoque!, c’est établi à travers les decennies..mais rien, lol..

Le monde ideal selon Wikipedia.. Impayables.

L’effort était axé sur les sports individuels (athlétisme, natation, etc.) pour ramasser le plein de médailles et servir la propagande communiste du régime.

Parce que la RDA, c’était les méchants cocos responsables de tout les maux alors que RFA/NL étaient dans le « camp du bien » et donc évidemment rien ne peut leur être reproché 😇

Alexandre, c’est moi qui ai écrit pour l’essentiel la page Wikipédia FR de l’équipe de RDA 🙂 La question du dopage des autres équipes est plus à propos dans les pages de celles-ci. Il s’agit après tout d’une encyclopédie où les exposés de base doivent primer sur l’analyse ou l’opinion. La différence est assez marquée sur ce point entre les sites FR et EN, ce dernier faisant la part belle aux faits (de même que ce que j’ai vu du DE).

Le problème est systémique, g-g-g : la RDA, on peut voire se doit de la charger..mais pas les équipes dites du monde libre (sur lesquelles il n’y a..rien – on trouvera bien 2-3 trucs sur la RFA 54, la pointe émergée de l’iceberg..mais après c’est comme s’il n’y avait plus rien eu..alors que le dopage ouest-allemand ne fut, bien au contraire, jamais aussi à la pointe et généralisé que dans la perspective puis la foulée du diptyque JO72-WC74 ; quant aux NL..).

==> Le mécanisme n’est pas équitable et, ce-faisant, on entretient massivement un vieux biais idéologique, qui prête aux footballs d’outre-Rideau de Fer la dégaine d’un Dolph Lundgren dans Rocky IV (et a contrario du romantisme au prétendu foot-total NL).. C’est que, pour la foule d’internautes qui se feront non pas leur mais une (et une seule) opinion via Wiki : combien gratteront plus loin?

Attention que je ne crois pas une seconde que les joueurs de cette RDA-là fussent propres, grâce à toi je me donne la peine de les découvrir et ils ont du répondant. Mais tout footballeur de ces années-là était un enfant de choeur par rapport à l’expertise (voire à la morbidité) des bords de Rhin supérieur et inférieur ; les foots rhénans s’en tirent vraiment à trop bon compte dans la narrative de l’Histoire du jeu.

Ce n’est plus même une question de propagande, de Guerre Froide culturelle : ça fait désormais plus de 35 ans que le Mur est tombé! Le problème m’apparaît plutôt que c’est..tout un récit historiographique, toute l’architecture produite par ce vieux soft-power, qu’il y aura matière à démonter, et brique par brique, le jour où l’on daignera ôter l’un ou l’autre cache-sexes (dont le prétendu « foot-total » est la clé de voûte), et regarder dans le blanc des yeux les combines (parmi lesquelles le dopage de pointe) par quoi s’imposèrent aussi les footballs occidentaux.

Emporté par la narration magnifique, j’ai fini par croire que c’était vrai 🙂 et puis, je me suis dit que c’était pas possible : la RDA n’était présente au Mondial argentin. Me sont revenus alors en mémoire, les barbus mexicains, Cubillas le magicien et le plus faible Brésil en Coupe du monde.

Me voilà presque promu créateur de fake news 🙂 Je vais finir par atterrir à la Maison Blanche ou au Kremlin (choisissez votre poison).

Pour ça que j’ai essayé, hier, de voir ce RDA-Autriche de 1977, me demandant si g-g-g avait poussé le sens du détail jusqu’à rebondir sur une séquence réellement survenue dans la rencontre, et qu’il eût tout au plus switchée d’un statut « essai raté » à « essai transformé ». Mais je n’ai trouvé qu’un résumé! ; si ça se trouve, Sparwasser bénéficia vraiment d’un contre favorable sur un ultime CPA..mais se loupa.

La séquence est authentique jusqu’au dégagement de Pezzey.

Ah, ça critique le Brésil 78 ici, hé bien laissez moi vous dire que je l’aime bien ce Brésil-là!

D’abord le maillot, je le trouve plus beau que celui de 82 et bien rétro désormais (comme quoi les goûts et les couleurs…), ensuite la défense: Leão solide dans les buts, une paire Oscar-Amaral qui est sans doute la meilleure que j’ai pu voir sous ce maillot: Oscar, sobre et efficace, et Amaral qui était un défenseur tout en « coolitude », classieux au possible avec une efficacité propre et sans bavure. Je le mets parmi les meilleurs défenseurs centraux brésiliens toutes époques confondues, il m’a fait penser au portugais Vicente Lucas. Les arrières: Toninho, Nelinho à droite et Rodrigues Neto à gauche (j’omets volontairement le délire de Coutinho de faire jouer Edinho à gauche alors que c’était un central), là aussi du solide et parfois du flashy avec les fulgurances de Nelinho (et sa non défense ^^).

Le milieu: Batista, l’hyperactif Toninho Cerezo rien à dire, complémentaire et a fait le job.

Maintenant on en vient à ceux qui ont failli et trahi: Rivelino le 3e larron du milieu, absolument pas à la hauteur et pourtant le capitaine (mais pas un leader), probablement cramé puisqu’il finit en Arabie Saoudite ensuite, il a disparu du 11 dès le premier match, remplacé par Dirceu qui a fait le travail qu’on lui demandait. Coutinho aurait sans doute été plus inspiré de sélectionner un Falcão qui aurait pu former un milieu jeune, solide et complet avec Batista et Toninho Cerezo.

Quant à l’attaque, elle a failli de bout en bout: Zico, complètement à côté de ses pompes, il a réussi à être plus nul que Rivelino. Globalement, j’ai toujours trouvé Zico au mieux moyen en équipe nationale, absolument pas à la hauteur de sa réputation du Flamengo, une belle arnaque le « Pelé blanc ». Il nous aura au moins permis de découvrir Jorge Mendonça qui lui a pris sa place et qui était un bel artiste (inconstant) comme les brésilien savaient nous gratifier à cette époque-là.

Gil, passera pour le joueur le plus régulier de cette ligne d’attaque, il était vaillant mais techniquement pas à la hauteur du standard brésilien (toujours meilleur que Valdomiro me direz-vous).

Reinaldo avait bien commencé mais a disparu du 11 pour d’obscures raisons (que Verano saura mieux expliquer que moi). Quant à son remplaçant Roberto Dinamite, je préfère ne pas m’étendre sur lui: un plot devant, une légende du Vasco et un fantôme absolu en sélection.

J’ai apprécié leur solidité défensive, et quelques fulgurances ici et là, malheureusement sans une attaque digne de ce nom, impossible de faire bonne figuration et d’être à la hauteur de ce que l’amateur de football attendait d’une nation telle que le Brésil. Il vaut tout de même mieux que la réputation qu’on lui fait, ne serait-ce que comparé au Brésil de 74.

Je trouve aussi que le Brésil de 78 est loin d’être si nul que ça, c’est en 74 qu’il est vraiment dépassé par les événements et dispensable, mais en 78 il y a un truc : c’est solide et d’appréciables fulgurances. Mieux que l’à peu près tout que j’en ai vu en WCs au XXIème siècle.

Oscar, voilà un joueur dont Goethals loua la qualité et l’intelligence.

Pareil, je prends ce Brésil 78 contre n’importe quel Brésil post 2006.

Hola, avec qui je parle de films venus d’ailleurs sur le Discord, maintenant que t’es plus là ???

Reinaldo… Il a sans doute un côté mytho mais croyons son histoire. La Seleção est reçue par le général Geisel, le président de la République, avant le départ pour l’Argentine. Reinaldo prétend que Geisel le prend à part et d’un ton paternaliste lui dit quelque chose comme « mon garçon, je t’adore mais tu ne dois pas célébrer tes buts avec le bras en l’air, le poing serré comme les militants noirs américains ». Reinaldo aurait accepté.

Mais après son but contre la Suède, il n’aurait pas réussi à se contenir. Son statut aurait alors changé, passant de titulaire à remplaçant derrière Roberto Dinamite.

Son histoire ne s’arrête pas là. Il prétend qu’avant le retour de la délégation au Brésil, des opposants à la dictature lui ont demandé de faire passer une mallette remplie de documents, sans savoir de quoi il s’agissait. Pas impossible car Reinaldo n’a jamais caché son hostilité au régime militaire et a toujours milité en faveur des minorités.

Dommage qu’il n’ait pas été présent en 1982 (seul Telê Santana sait vraiment les raisons profondes), et qu’il ait été si fragile car c’était un joueur magnifique, tout en légèreté.

Hola!

D’ailleurs, t’as des films exotiques à me conseiller? 😛

Tu vois? Tu l’as bien racontée l’histoire de Reinaldo 🙂 En 78 il était remuant devant et était sans conteste le meilleur attaquant avant de sortir de l’équipe, donc s’il n’était pas blessé comme il savait souvent l’être, je veux bien croire à son histoire.

Sachant que « Geisel » signifie « otage » en allemand, l’anecdote est savoureuse.

Tu évoques par ailleurs Zico et Dinamite..

Je ne suis pas le dernier à « moquer » les boomers et leur Cruyff, dont ils étaient et seront restés l’hélas influent public-cible à leurs, allez, 8-15 ans. Mais charité bien ordonnée.. : mon plus vieux souvenir footballistique live c’est Zico, sans recul aucun en 82, y avait tout un ramdam autour de lui alors, quand on est petit………mais ça m’a fait bizarre la première fois que j’ai regardé ses matchs de la WC78, pas vraiment le joueur que j’avais fantasmé en effet..

Et Dinamite : je me faisais moins d’illusions..mais un peu quand même, ce nom.. ==> Ce que j’en aurai vu n’est pas toujours à la hauteur non plus des espérances, loin s’en faut.

Je ne voudrais pas brûler les idoles de toute une génération mais Zico? Absolument pas fan. Il devait sûrement avoir quelque chose pour avoir été une référence auprès de tant de gens, seulement 1/son style ne m’émeut pas (quand tu prends un autre de ses contemporains: Maradona, quel contraste!) 2/Il n’a jamais rien prouvé au niveau international avec son pays, or c’est avec les équipes nationales que les légendes s’écrivent.

Stylistiquement, il me fait le même effet que Platini, sauf que Platini était beaucoup plus fort et clutch. Lui a prouvé des choses avec la France.

Ceux qui placeraient par exemple un Zico au dessus d’un Zidane, je ne les comprendrais pas…

Roberto Dynamite, un mystère. Il donnait l’air d’être totalement inadapté au jeu du Brésil de l’époque. J’en ai vu des matchs de lui, et à chaque fois c’était la même chose: un fantôme.

Il devait avoir un quelconque talent vu la palanquée de buts qu’il a mis avec le Vasco (et même avec le Brésil: 20 buts en 38 sélections), mais alors visuellement: rien. Dans les grandes occasions: rien.

Prendre ce Brésil-là plutôt que ceux d’après 2006, je suis plutôt d’accord. Peu à redire aussi sur les critiques individuelles, à l’exception de Leão. Je ne l’ai vu à la TV que quelques fois (les deux France-Brésil amicaux et la CM 1978), puis j’ai vu plus tard des extraits de ses matchs de 1974. Bon sur sa ligne, certes, au niveau en un contre un, mais peu sûr dans ses prises de balle et déficient dans les airs. Ce n’était pas un bouffon comme Waldir Peres, mais pas non plus un roc sur lequel l’équipe pouvait s’appuyer si ça n’allait pas. Je suis trop jeune pour avoir vu jouer Gilmar, mais le niveau moyen des gardiens de cette époque-là était moins élevé que dans les années 70 et après. Ce sont donc Taffarel et Marcos qui ont été à mes yeux les premiers gardiens brésiliens de vrai niveau international.

J’aimais bien Nelinho aussi, mais c’est parce que j’ai un faible pour les tireurs de loin. Peut-être aurait-il été mieux placé en 8 qu’en 2 ?

Oui, effectivement j’ai dit Leão solide, sur sa ligne aurais-je dû préciser 🙂

Je suis d’accord avec ton constat sur son jeu aérien. Comme tu l’as dit, je prends un Leão tous les jours contre un Peres.

Gilmar, j’ai regardé ses matchs dispos en sélection, le niveau moyen des gardiens à l’époque était certes plus bas mais lui était particulièrement fort (rien à voir avec un Barbosa par ex dans l’impression visuelle transmise). Je le mets toujours dans la liste des meilleurs gardiens brésiliens malgré le fait qu’il ait joué à cette époque.

Taffarel, rien à dire, c’est celui que je mettrai dans un 11 brésilien. Marcos je mets un bémol, il a été le gardien d’un tournoi (comme Amarildo a été le joueur d’un tournoi en 62, Josimar et Julio César en 86, un truc de brésiliens à priori), il était bon avec Palmeiras mais le temps de la Coupe du Monde en 2002, il a été très bon au bon moment. Après on verra ce cher Dida dans les buts…