De l’Irlande on admire la beauté des paysages, la chaleur humaine des habitants, la richesse des traditions, la beauté des mélodies et la magie des légendes. On est curieux devant ses sports centenaires que sont le foot gaélique et le hurling. On connait même tous sa fête nationale, la Saint Patrick, que le monde entier aime célébrer. Mais que connaît-on vraiment de son histoire ? L’Irlande porte en elle les traces d’un passé tourmenté, marqué par les batailles, les invasions et les soulèvements. Mais l’histoire ne s’efface jamais vraiment. Elle survit dans les noms des villes, dans la ferveur de ses habitants et …dans les symboles des clubs de football.

Dans cette série, chaque club du championnat irlandais nous plongera au cœur d’un épisode de ce récit mouvementé. Et parce qu’en Irlande, la mémoire se transmet en musique, chaque étape sera accompagnée d’une mélodie, un écho aux joies et aux blessures d’un peuple qui n’a jamais cessé de chanter… ni de se battre.

Le trèfle et la trinité

Dans le premier volet, je vous avais conté la légende de saint Patrick, mais j’avais volontairement laissé de côté une autre histoire, celle qui a offert à l’Irlande l’un de ses symboles les plus emblématiques : le shamrock. Depuis des siècles, celui-ci s’épanouit dans l’imaginaire irlandais, bien plus qu’un simple trèfle, un véritable emblème chargé de sens et de mystère. Symbole de chance et de prospérité, il est surtout indissociable d’une légende fondatrice : celle de saint Patrick et de la Trinité. Selon la tradition, le saint évangélisateur de l’Irlande aurait cueilli un humble trèfle à trois feuilles pour expliquer aux païens le concept chrétien d’un Dieu unique en trois personnes : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. En un geste simple, au détour d’un champ verdoyant, Patrick aurait ainsi rendu accessible l’un des plus grands mystères théologiques, ancrant profondément la foi chrétienne dans le cœur du peuple irlandais. Et contrairement à ce qu’on pense l’emblème de l’Irlande est bien ce trèfle à 3 feuilles et non à 4 !

Mais au-delà de son rôle religieux, la légende du shamrock transcende les âges. C’est précisément sa structure tripartite qui en fait un symbole d’unité et d’identité, unissant croyances, traditions et fierté nationale sous le même feuillage. Aujourd’hui encore, qu’il soit porté sur un maillot, brodé sur un drapeau ou glissé dans une poche en guise de porte-bonheur, ce trèfle à trois feuilles demeure un puissant témoignage de l’âme irlandaise, enracinée dans son histoire autant que dans ses mythes. Ce n’est pas pour rien qu’un air traditionnel irlandais populaire y fait directement référence, The Wearing of the Green, qui date de la fin du XVIIIe siècle, après la rébellion irlandaise de 1798. Les paroles originales évoquent la répression brutale contre ceux qui osaient « porter le vert » et soulignent la fierté et la souffrance du peuple irlandais.

« O Paddy dear, and did you hear the news that’s going round?

The shamrock is forbid by law to grow on Irish ground! »

« Ô cher Paddy, as-tu entendu la nouvelle qui circule ?

Le trèfle est interdit par la loi de pousser sur le sol irlandais ! »

En plus des équipes sportives nationales, un club irlandais a l’honneur d’avoir le trèfle sur son blason, un géant du foot irlandais puisqu’il s’agit du club le plus titré du pays, le Shamrock Rovers FC. Et en honneur à la chanson, accrochez-vous, car vous allez découvrir un paquet de Paddy !

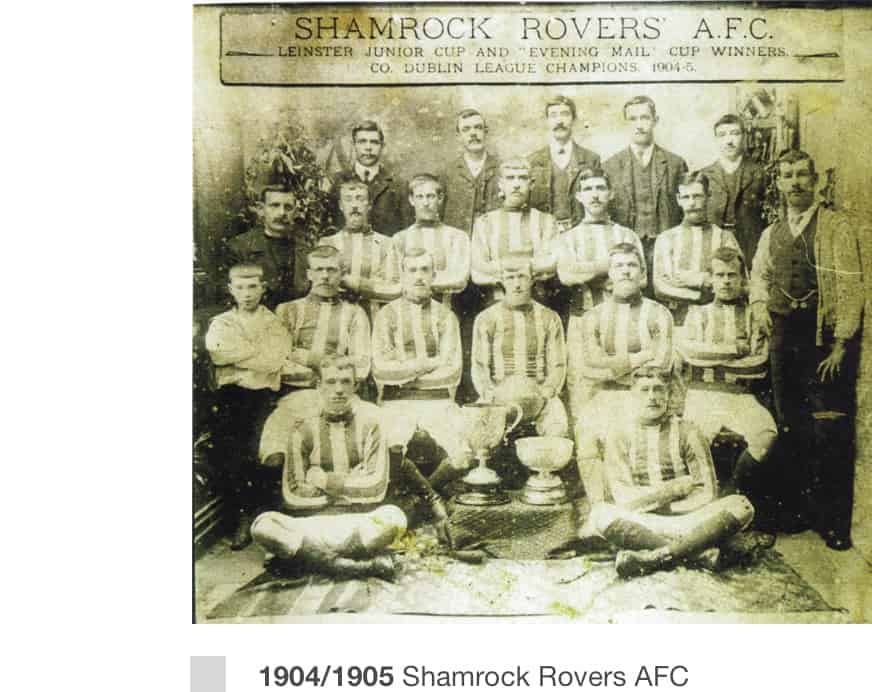

Starting Pistol

L’histoire des Shamrock Rovers prend racine à la toute fin du XIXe siècle, bien que l’année exacte de leur fondation demeure incertaine. Les archives oscillent entre 1899 et 1901, cette dernière date étant la seule dont l’authenticité est pleinement attestée. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que le club a vu le jour dans le quartier de Ringsend, un ancien village de pêcheurs lové sur la rive sud de la Liffey, la rivière qui traverse Dublin. À l’origine de cette aventure, une bande de jeunes désireux de créer une équipe capable de rivaliser avec l’unique formation locale existante : Shelbourne. Le nom Shamrock Rovers ne fut pas choisi au hasard. Il trouve son origine dans une avenue du quartier, surnommée Shamrock Square, et symbolise d’emblée l’ancrage du club dans son environnement. Dans ces premiers temps, l’organisation reste rudimentaire, et ce n’est qu’en 1901 que le club apparaît officiellement parmi les membres de la Leinster Football Association. Dès l’année suivante, les Rovers disputent leur premier match officiel en Leinster Junior Cup, avant de s’engager dans leur première campagne de championnat en 1903.Les succès ne tardent pas, dès la saison 1904-1905 le club rafle la County Dublin League ainsi que la Leinster Junior Cup. Mais cette ascension fulgurante est sans doute prématurée. Incapable de s’aligner en Senior League la saison suivante, le club disparaît.

Il va être ressuscité une première fois en 1914. L’histoire tourne cependant court : faute de terrain pour jouer ses rencontres, l’équipe se retire à nouveau de la Leinster League en 1916. Pendant cinq longues années, les Rovers se contenteront de matches amicaux et de compétitions informelles. Il faudra attendre 1921 pour voir le club renaître une seconde fois… et cette fois-ci, pour de bon ! Très vite, les Shamrock Rovers se hissent en finale de la première édition de la FAI Cup, la prestigieuse Coupe d’Irlande. Devant 15 000 spectateurs massés à Dalymount Park le jour de la St Patrick, ils affrontent le St. James’s Gate FC, formation pensionnaire de l’élite et premier champion d’Irlande qui vise un retentissant doublé. (Suite au conflit avec l’Irlande du nord, le football est officiellement divisé sur l’île dès la saison 1921-1922 et il y a maintenant deux fédérations distinctes: l’IFA en Irlande du Nord et la FAI dans l’Irish Free State qui deviendra plus tard la République d’Irlande). Parlons brièvement du club de St. James Gate. Équipe ouvrière, elle tire son nom de la St. James Gate Brewery, maison mère de la célèbre Guinness. L’équipe se voulait 100% amateur mais les très bonnes conditions de travail à la brasserie voyaient la vie des joueurs et travailleurs de St. James bien meilleures que celle des travailleurs d’autres industries dublinoises. (Dans les rangs du club, on trouvera 5 futurs internationaux qui seront de la partie aux Jeux olympiques de Paris en 1924 dont Paddy Duncan, qui marquera plus tard l’histoire en devenant le premier buteur de l’État libre d’Irlande dans une compétition internationale, contre la Bulgarie, consacrant l’entrée de l’Irlande sur la scène mondiale du football.)

La rencontre est serrée, plus équilibrée qu’on aurait pu l’imaginer entre un favori affirmé au statut d’amateur (mais aisé comme expliqué plus haut) et un club encore en Leinster League mais qui a pour habitude de payer ses joueurs 20 à 30 Shillings par match. C’est sur un match nul 1-1 que les équipes se quittent et une nouvelle rencontre doit être disputée pour départager les équipes. Elle se déroulera cette fois le 8 avril, toujours à Dalymount Park mais devant 10 000 personnes cette fois, la faute à un match de rugby opposant l’Irlande à la France à Lansdowne Road au même moment (Victoire irlandaise, rare à l’époque !). Finalement c’est St. James Gate qui s’impose sur la plus petite des marges, sur un but de Jack Kelly, meilleur buteur du championnat. Mais la frustration est immense dans les rangs des Rovers, ils ont dominé l’ensemble des deux matchs mais n’ont pu concrétiser leur pléthore d’occasions. L’amertume gagne les tribunes, dans une atmosphère électrique. Les joueurs se souviennent « d’un immense fanatisme des supporters » et de « temps troubles, suite aux tensions divisant la population sur la question du traité anglo-irlandais, beaucoup de fans avaient des pistolets sur eux, heureusement tout se finira bien », néanmoins, un pistolet finira quand même hors d’une poche…

Furieux du résultat final, des supporters des Rovers envahissent la pelouse et s’en prennent aux joueurs adverses. Dans le chaos ambiant, ils sont bientôt rejoints par trois de leurs joueurs, l’ancien docker Bob Fullam, Dinny Doyle et Joe Flood. Ensemble ils prennent d’assaut le vestiaire de St. James’s, déclenchant une bagarre générale. La scène est dantesque. Les coups pleuvent, la confusion est totale. Bob Fullam, s’approche d’un joueur adverse, Charlie Dowdal, quand soudain, un coup de feu retentit. Le petit frère de Charlie et volontaire dans l’IRA, Jack Dowdall, jusque-là spectateur de la mêlée, a sorti un revolver de sa ceinture et tiré en l’air. Fullam et ses coéquipiers sont en infériorité numérique et désormais surpassés en force, ils battent en retraite. Fullam, Doyle et Flood, seront suspendus par la FAI pour leur rôle dans la bagarre.

Guerre civile, premiers titres et « The Four Fs »

Le climat d’instabilité et de tension qui couvait au sein de la population dublinoise et, plus largement, irlandaise n’allait pas s’éteindre de sitôt. Moins d’une semaine après le match rejoué, les volontaires de l’IRA anti-traité prenaient d’assaut le bâtiment des Four Courts, siège de la Cour suprême d’Irlande, en plein cœur de Dublin. Une occupation hautement symbolique, ultime défi lancé à l’autorité du nouvel État libre. La situation dégénéra rapidement. À l’aube du 28 juin 1922, les canons de l’armée de l’État libre tonnaient depuis leurs positions au sud de la Liffey, déversant un feu nourri sur les Four Courts. Ce fut l’étincelle qui mit le pays à feu et à sang : la guerre civile irlandaise venait de commencer. Pendant près d’un an, la nation fut déchirée par une violence impitoyable, un tumulte meurtrier qui laissa dans son sillage des milliers de morts et une société profondément fracturée. Mais ceci est une autre page de l’histoire irlandaise, que nous explorerons plus en détail ailleurs.

Ce qui demeure, à bien des égards, une aberration presque irréelle, c’est qu’au milieu de ce chaos, dans un pays en proie à l’anarchie et à la désolation, une saison entière de football s’est néanmoins déroulée. Le championnat et la coupe ont suivi leur cours, comme un vestige de normalité dans un océan de troubles. Et c’est dans ce contexte improbable que le Shamrock Rovers, tout juste admis au sein de la ligue de l’État libre, inscrivit son nom au sommet du football national. Une entrée fracassante : avec une série de 21 rencontres sans défaite, les Hoops inscrivirent 77 buts au fil de la saison. À leur tête, un Bob Fullam revenu de suspension en buteur redoutable, terminant meilleur buteur de la compétition. Ses performances lui valurent directement un transfert pour l’Angleterre et Leeds United ! Néanmoins il sera peut utilisé en Angleterre et il fait son grand retour à Milltown (où Glenmalure Park – le stade des Rovers) en 1924. Son retour marqua un tournant pour le club, alors en quête de nouvelles gloires. Aux côtés de John Joe Flood, John ‘Kruger’ Fagan et Billy Farrell, il forma une ligne d’attaque légendaire, surnommée les « Four Fs« . À la fin de leur cinquième saison en championnat, les Shamrock Rovers ont déjà décroché trois titres de champion et une Coupe d’Irlande, affirmant ainsi leur place parmi l’élite du football national.

Une décennie de succès et d’internationaux

Les années 1930 s’ouvrirent dans la continuité de la décennie précédente : si le titre de champion continuait d’échapper aux Shamrock Rovers, le club affirmait plus que jamais son hégémonie en Coupe. Véritables spécialistes des joutes à élimination directe, les Hoops inscrivirent leur nom au palmarès de la FAI Cup à deux reprises, en 1929/30 et 1930/31, établissant ainsi un nouveau record et consolidant leur réputation de géants de la Coupe.

La saison 1930-31 fut marquée par l’émergence d’un prodige qui allait laisser une empreinte indélébile sur le football irlandais et écossais : Paddy Moore. Ce surdoué du ballon rond, promis à un destin exceptionnel, brilla plus tard sous les couleurs d’Aberdeen, où il se forgea une solide réputation. Toutefois, son ascension fut freinée par des démons personnels, notamment une addiction à l’alcool qui ternit son immense talent. Malgré cela, Moore connut une carrière internationale mémorable et réalisa un exploit retentissant le 25 février 1934, en inscrivant un quadruplé face à la Belgique lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Il devint ainsi le premier joueur de l’histoire à marquer quatre buts en phase préliminaire d’un Mondial. Une prouesse qu’il dut peut-être aussi à la vigilance de son entraîneur à Aberdeen, Paddy Travers, qui l’accompagna personnellement en Belgique pour l’éloigner des tentations…Mais c’est 1931/32 qui s’imprima définitivement dans la légende des Shamrock Rovers. Sous le capitanat du robuste Vincent Matthews, ancien joueur de Sheffield United, les Hoops réalisèrent un triplé historique, raflant le championnat, la FAI Cup et le Shield – ce dernier étant alors considéré comme le troisième trophée le plus prestigieux d’Irlande, un tournoi d’avant saison disparu au terme de l’exercice 1972-73.

L’année 1933 fut synonyme de nouveau record pour Milltown : les Rovers s’adjugèrent une cinquième FAI Cup consécutive, un exploit inédit dans l’histoire du football irlandais, que seul le club lui-même surpassera des décennies plus tard. Pourtant, malgré cette série glorieuse, le milieu des années 1930 fut plus contrasté pour les Hoops. Habitué à l’excellence, le club traversa une période plus délicate, ponctuée néanmoins par un éclair de triomphe en 1936, avec une victoire en finale de la FAI Cup contre Cork. Mais c’est surtout en coulisses que se joua un véritable tournant historique : la famille Cunningham prit les rênes du club. Joe Cunningham et son épouse Mary Jane entamèrent un règne de près de quarante ans, imposant leur autorité et sculptant l’avenir des Shamrock Rovers avec une main de fer et une vision à long terme. Sur le terrain, la fin de la décennie annonçait une nouvelle ère. Dans un coup de génie dont ils avaient le secret, les Cunningham réussirent à ramener à Milltown un homme dont la légende s’était forgée en Angleterre : Jimmy Dunne. Parti en 1925 après un passage discret en équipe première, Dunne avait explosé en English Football League, affolant les compteurs sous les maillots de Sheffield United, Arsenal et Southampton. Sélectionné à 15 reprises avec l’Irlande pour un impressionnant total de 13 buts, il s’était imposé comme l’un des attaquants les plus redoutés de sa génération. Son retour en tant que joueur-entraîneur fut immédiatement synonyme de succès. Sous son impulsion, les Shamrock Rovers retrouvèrent les sommets et remportèrent deux titres de champion consécutifs en 1937/38 et 1938/39 ainsi qu’une nouvelle FAI Cup en 1939/40.

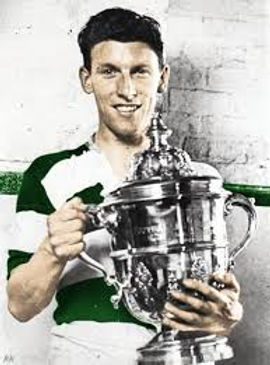

Premier accroupi sur la gauche

L’héritage de Jimmy Dunne et l’ascension de Paddy Coad

Si la Seconde Guerre mondiale plongea l’Irlande dans une période d’incertitude, le football domestique connut un essor spectaculaire. À Dublin, Glenmalure Park devint le théâtre d’une ferveur populaire inédite, portée par la légende vivante, Jimmy Dunne. L’année 1942 marque un nouveau tournant majeur avec le départ surprise de Dunne qui s’en va entrainer les rivaux des Bohemians mais la perte est compensée par l’arrivée d’un autre prodige : Paddy Coad. Jeune attaquant talentueux de Waterford, il est recruté par les Rovers après une exclusion controversée de son club. Sous l’impulsion de Coad, l’équipe dirigée par l’ancien, Bob Fullam, brille en coupe avec des sacres en 1944 et 1945, compensant des performances plus mitigées en championnat.

En 1947, Dunne revient aux commandes du club avec une ambition claire : bâtir un effectif conquérant. Sa vision porte ses fruits en 1948 avec un triomphe en FAI Cup, ravivant l’espoir d’un nouveau sacre en championnat. Mais le destin en décide autrement. Le 14 novembre 1949, il s’éteint brutalement, laissant un vide immense.

Pour lui succéder, un nom s’impose : Paddy Coad. D’abord réticent, il finit par accepter sous l’insistance des dirigeants.

Coad’s Colts vs. Busby Babes

Dans le sillage de Jimmy Dunne, Paddy Coad insuffle un vent de modernité aux Shamrock Rovers. Il rajeunit l’effectif en recrutant les meilleurs espoirs du pays et révolutionne les entraînements avec un accent inédit sur la technique et la possession. Son approche transforme les Rovers en la plus belle équipe du championnat, inspirant l’ensemble du football irlandais.

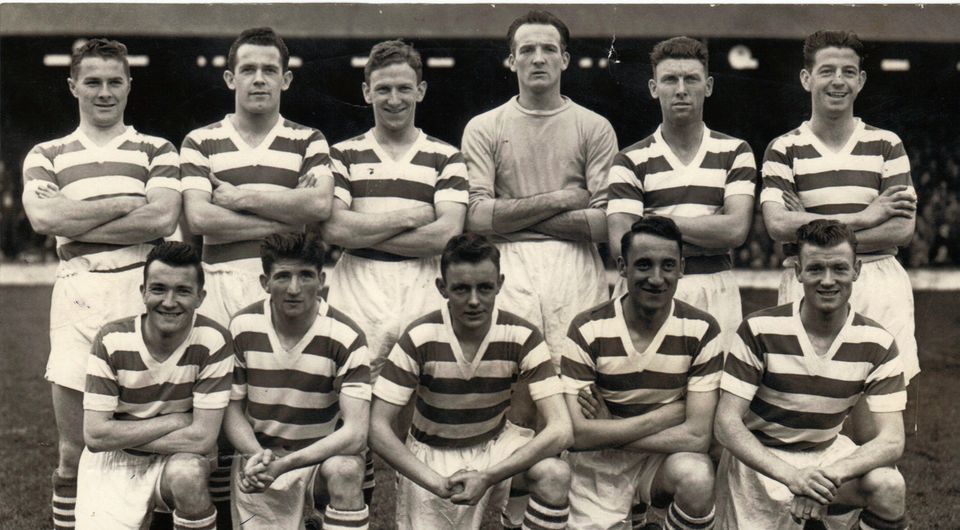

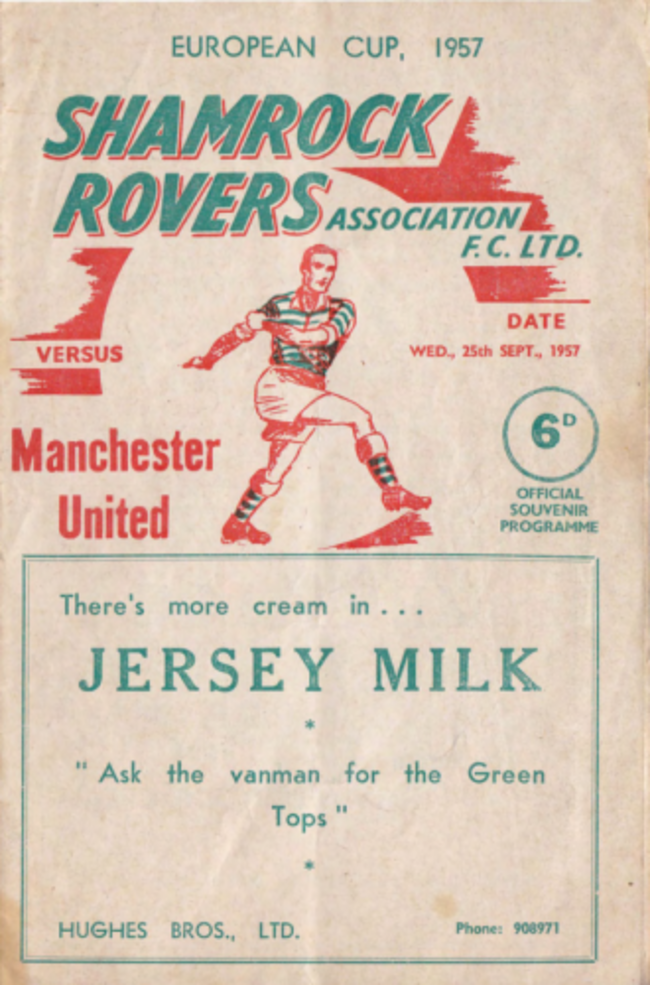

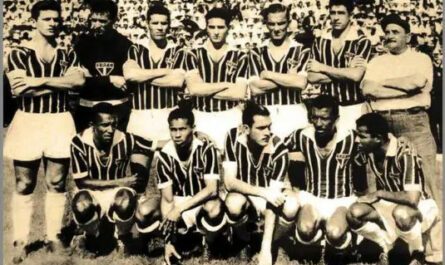

Les résultats ne tardent pas : en 1953-54, après 15 ans d’attente, les Hoops retrouvent le sommet avec un titre de champion, portés par l’international Paddy Ambrose, meilleur buteur, et le jeune Liam Tuohy. Deux FAI Cups suivent, avant de nouveaux sacres en 1957 et 1959. Grâce à leur sacre de 1957, les Rovers deviennent la première équipe irlandaise à disputer une Coupe d’Europe. L’adversaire est redoutable : Manchester United. À Dalymount Park, devant 46 000 spectateurs, les Dublinois séduisent par leur jeu mais s’inclinent lourdement (0-6). La presse salue néanmoins la prestation : « Battus ils furent, mais pas déshonorés. Tout au long de la première mi-temps pleine de frissons, ils ont eu autant de jeu que les Red Devils de Matt Busby. »

Debout G àD : Liam Hennessy, Gerry Mackey, Ronnie Nolan, Eamonn D’arcy, Paddy Coad, Shay Keogh.

Accroupis G à D : Jimmy ‘Maxie’ McCann, Noel Peyton, Leo O’Reilly, Tommy Hamilton, Liam Tuohy

Le retour à Old Trafford, plus équilibré, voit Maxie McCann inscrire le premier but européen d’un club irlandais, mais les Hoops s’inclinent 3-2. Les journaux saluent leur courage et espèrent que cette première ouvrira la voie à d’autres. Quelques mois plus tard, la tragédie frappera : huit joueurs de United, dont l’Irlandais Liam Whelan, périssent dans le crash de Munich. Dublin pleure l’un de ses fils. Lors du match retour, Coad, à 37 ans, livre une prestation magistrale, considérée comme la plus grande d’un joueur irlandais en Angleterre à ce jour. Il quitte les Rovers en 1960, laissant derrière lui une décennie dorée. Surnommés les « Coad’s Colts », les Rovers des années 50 demeurent l’une des équipes les plus mythiques du football irlandais.

Six in a row et huitième de finale historique

Après le départ de Paddy Coad, les Shamrock Rovers traversent une courte période d’instabilité avant de retrouver leur grandeur. La nomination de Liam Tuohy en tant qu’entraîneur-joueur propulse le club vers un exploit inégalé : six victoires consécutives en FAI Cup de 1963 à 1969, un record toujours intact. Ces triomphes leur ouvrent les portes de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe à plusieurs reprises, mais c’est en 1966-67 qu’ils s’offrent un moment d’histoire. Après avoir balayé les Luxembourgeois du Spora (4-1 à l’aller comme au retour), les Rovers accèdent aux huitièmes de finale face au Bayern Munich. À cette époque, les Bavarois ne sont pas encore l’ogre du football mondial, bien qu’ils comptent dans leurs rangs de futurs légendes comme Beckenbauer, Maier et Müller.

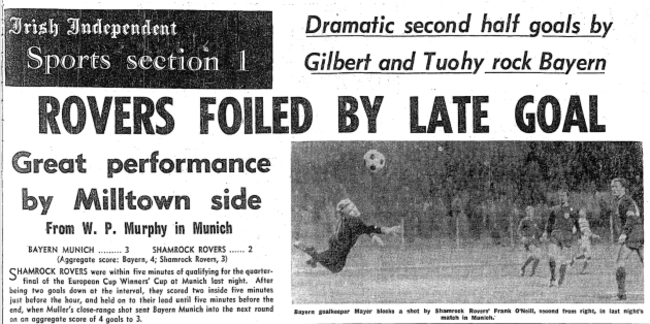

Lors du match aller à Dalymount Park, les Rovers tiennent tête aux Allemands (1-1), portés par une équipe comptant sept internationaux irlandais. Mais le défi s’annonce redoutable au retour, disputé dans un Grünwalder Stadion plongé dans un froid polaire (-9°C). Face aux 11 500 spectateurs munichois, le Bayern prend rapidement le large (2-0), malgré plusieurs occasions irlandaises repoussées par un Sepp Maier impérial. Mais les Rovers ne renoncent pas. Mieux préparés aux conditions climatiques grâce à des sous-vêtements en laine, ils reviennent dans la partie. D’abord par Bobby Gilbert, qui réduit l’écart sur un centre d’O’Neill, puis par Tuohy, qui trompe Beckenbauer et glisse le ballon au fond des filets après une percée de 40 mètres. À cet instant, les Irlandais sont qualifiés grâce à la règle du but à l’extérieur. La tension monte d’un cran. Gilbert trouve la barre. O’Neill, intenable sur son aile, force Maier à des parades miraculeuses et martyrise Schwarzenbeck, son vis-à-vis du soir. L’Irish Independent souligne que « l’Allemand n’a jamais pu contenir l’ailier irlandais, qui semblait être le joueur le plus dangereux sur le terrain ». Mais alors que l’exploit semble à portée de main, le Bayern arrache la qualification dans les dernières minutes sur un coup franc contesté. Le ballon n’était pas à l’arrêt, un détail qui fait encore grincer des dents du côté de Dublin. « C’est ce que font les grands clubs du monde », regrette Paddy Mulligan. « Après une telle performance, c’était un coup de massue. »

Le Bayern, soulagé, félicite les Irlandais à la fin du match. Gerd Müller, quasi absent sur les deux rencontres, s’excuse presque pour son but assassin, tandis que Beckenbauer, fair-play, échange quelques mots avec les Rovers. Si l’élimination laisse un goût amer, elle est aussi une source de fierté nationale. L’ambassadeur d’Irlande à Bonn, Eamon Kenney, envoie un télégramme saluant « une magnifique performance, digne des meilleurs ambassadeurs de l’Irlande ». Le Bayern remportera finalement la compétition face aux Glasgow Rangers, mais du côté des Shamrock, le souvenir d’une qualification historique envolée dans le froid munichois restera gravé comme un exploit manqué.

American summer and Stevie Wonder

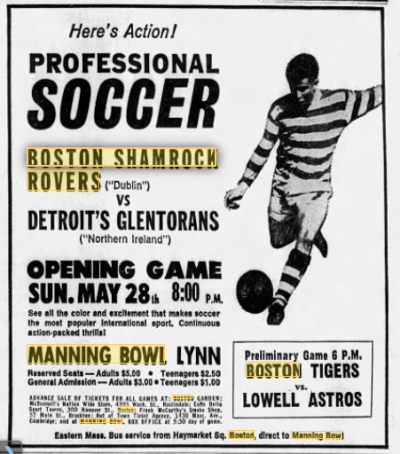

À l’issue de la saison 1966-67, les Shamrock Rovers s’apprêtent à vivre l’une des expériences les plus singulières de leur histoire, une aventure qui ne pouvait naître qu’outre-Atlantique. Alors que le Royaume-Uni est en pleine effervescence culturelle avec la Beatlemania et que le triomphe de l’Angleterre à la Coupe du Monde 1966 suscite un engouement naissant pour le football aux États-Unis, des entrepreneurs flairent l’opportunité de lancer une ligue professionnelle : la United Soccer Association (USA). Douze franchises sont attribuées à travers le pays, et le coup d’envoi est prévu pour le printemps 1968. Mais un projet concurrent, la National Professional Soccer League (NPSL), dotée d’un contrat de diffusion avec CBS, menace de les devancer en inaugurant son championnat dès 1967. Pris de court, les dirigeants de l’USA choisissent une solution improbable : plutôt que de repousser leur lancement, ils recrutent des équipes étrangères en pleine intersaison pour représenter les franchises américaines le temps d’un été.

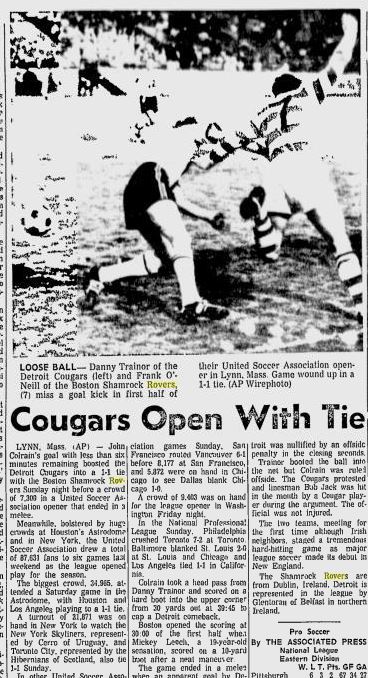

C’est ainsi que les Shamrock Rovers, sous la houlette de Liam Tuohy, troquent leur identité pour devenir, l’espace d’un championnat, les Boston Rovers. Une initiative lucrative pour le club, mais aussi une plongée dans une compétition aux contours parfois absurdes. Les Rovers inaugurent cette saison surréaliste face aux Detroit Cougars, formation incarnée par Glentoran, grand rival nord-irlandais. Le contexte politique est explosif : la période des Troubles commence à embraser l’Irlande du Nord, et la récente création de la milice loyaliste Ulster Protestant Volunteers (UPV) par Ian Paisley exacerbe les tensions. Sur le terrain, l’affrontement tourne au chaos. Le match est âpre, disputé, et se solde par un nul (1-1). Mais la tension monte d’un cran lorsque trois buts des Nord-Irlandais sont refusés, dont un pour hors-jeu dans les arrêts de jeu. Excédés, les joueurs de Glentoran en viennent aux mains avec l’arbitre de touche, un citoyen de Boston manifestement acquis à la cause républicaine irlandaise. L’incident fait scandale, au point que le président des Cougars menace de retirer son équipe du championnat. Dix jours plus tard, le deuxième duel entre Boston et Detroit vire à la confrontation symbolique : lors de l’entrée des équipes sur le terrain, un drapeau tricolore irlandais est brandi. Les joueurs de Glentoran, furieux, refusent d’entrer sur la pelouse sous ce qu’ils perçoivent comme une provocation politique. Il faudra les faire entrer séparément, quelques minutes après les Rovers, pour éviter un incident diplomatique.

Sportivement, l’aventure tourne court. Boston termine dernier du mini-championnat avec deux victoires, trois nuls, et sept défaites. Mais au-delà des résultats, les Rovers garderont de cet été américain des souvenirs impérissables. Pendant sept semaines, ils sillonnent l’Amérique du Nord, affrontant des équipes venues du monde entier et rebaptisées le temps d’un été : le Cerro (Uruguay), le Bangu AC (Brésil), Stoke City, Wolverhampton, Sunderland, Hibernian, Aberdeen, Dundee United, Cagliari et l’ADO Den Haag. En plus du foot et des voyages, Paddy Mulligan se souvient de leur rencontre avec un futur monument de la musique : « Billy Dixon et moi revenions de l’entraînement quand nous avons vu une grande limousine. J’ai regardé l’homme qui en sortait et j’ai dit à Dicko : ‘Billy, je crois que c’est Stevie Wonder.’ Il m’a répondu : ‘Non, ce n’est pas lui.’ Mais j’avais raison ! Il logeait dans notre hôtel et il nous a même offert une chanson impromptue dans une salle de réunion. Nous étions tous là, et c’était magique. Il avait déjà quelques grands succès à l’époque, quelle expérience ! »

L’aventure des Shamrock Rovers aux États-Unis s’achève avec la fusion des deux ligues concurrentes en une seule entité, la North American Soccer League (NASL), dès l’année suivante.

Déclin et quatre à la suite

Les années 1970 marquent un déclin brutal pour les Shamrock Rovers, un club pourtant habitué aux sommets. L’arrivée des frères Kilcoyne à la tête du club, initialement perçue comme un levier de développement, s’avère rapidement désastreuse. Misant sur une gestion purement financière dans un football irlandais en crise, ils sacrifient leurs meilleurs joueurs et ne misent que sur de jeunes espoirs. Le sursaut viendra en 1977 avec l’arrivée de Johnny Giles, légende de Leeds United et capitaine emblématique de la sélection irlandaise. Son recrutement de jeunes talents et de joueurs expérimentés comme Eamon Dunphy (ancienne gloire de Milwall) redonne un souffle au club, qui décroche en 1978 une 21ᵉ Coupe d’Irlande. Mais l’alchimie entre jeunesse et expérience ne fonctionne pas sur la durée, et Giles jette l’éponge en 1983.

C’est alors que Jim McLaughlin prend les rênes du club et opère un véritable bouleversement. Il remanie entièrement l’effectif, ne conservant que cinq joueurs, et profite d’un budget renforcé pour attirer les meilleurs jeunes talents du championnat. Le succès est immédiat : en 1984, les Rovers remportent leur premier championnat depuis 20 ans. Ce n’est que le début d’un règne sans partage. McLaughlin orchestre l’une des plus grandes dynasties du football irlandais, enchaînant quatre titres consécutifs – un exploit inégalé – et réalisant trois doublés coupe-championnat. Son équipe écrase la concurrence avec un bilan impressionnant de 74 victoires en 100 matchs de championnat.

De Milltown à Tallaght, 22 ans d’errance

À l’apogée de leur domination nationale, auréolés d’un 14ᵉ titre de champion en 1987, les Shamrock Rovers s’apprêtent pourtant à basculer dans l’une des périodes les plus sombres de leur histoire. Contre toute attente, la famille Kilcoyne, propriétaire du club, prend une décision qui va déclencher un séisme parmi les supporters : la vente du légendaire stade de Milltown. Officiellement, ce choix fut justifié par une baisse des affluences et une perte de confiance dans la viabilité du projet Milltown. En réalité, nombre d’observateurs soupçonnèrent un simple calcul financier. Le magazine Magill ne manqua pas de souligner que les Kilcoyne dirigeaient parallèlement Healy Homes, une société de développement immobilier, insinuant ainsi que l’appât du gain l’avait emporté sur la passion du football.

Face à cette décision jugée inacceptable, la révolte s’organisa. Le mouvement Keep Rovers at Milltown (KRAM) vit le jour en 1987, fédérant la colère des supporters contre le projet de relocalisation à Tolka Park, sur la rive nord de la Liffey. Les manifestations se multiplièrent, transformant chaque rencontre en un véritable bras de fer entre les fans et la direction du club. Même la presse s’empara de l’affaire, donnant lieu à des joutes verbales acerbes. Le chroniqueur et ancien joueur Eamon Dunphy, dans les colonnes du Sunday Independent, décrivit la campagne KRAM comme « peu convaincante, drôle, triste et, à certains égards, scandaleuse ». Le 12 avril 1987, les Shamrock Rovers disputent leur dernier match à Milltown, une demi-finale de FAI Cup contre Sligo Rovers devant six mille spectateurs. Plus qu’une simple rencontre, l’événement prit des allures de veillée funèbre entre nostalgie et indignation. L’Irish Press évoqua une atmosphère lourde, marquée par une invasion du terrain à la mi-temps par des supporters brandissant des banderoles hostiles, clamant notamment : « Fuck Tolka » ou encore « Will Greed Kill The Hoops? ». L’onde de choc fut telle que la famille Kilcoyne se résigna à vendre le club. Mais il était déjà trop tard : Milltown avait été cédé, condamnant les Rovers à une errance de plusieurs années.

Sans domicile fixe, le club entama un exil chaotique, jouant ses matchs à domicile aux quatre coins de Dublin, voire au-delà, jusqu’à Cork, à plus de 200 kilomètres. Ces années d’errance furent synonymes de déclin sportif. Un seul titre vint briser cette longue disette : le championnat 1993-1994, conquis à la RDS Arena de Ballsbridge sous l’impulsion du prolifique Stephen Geoghegan, meilleur buteur de la saison. Mais ce sursaut fut de courte durée. Confronté à des difficultés financières, le propriétaire de l’époque, John McNamara, fut incapable de conserver ses meilleurs éléments. En 1996, une nouvelle vente marqua l’arrivée de Premium Computers, un groupe d’investisseurs ayant pour ambition de bâtir un stade flambant neuf à Tallaght, en banlieue sud de Dublin. Mais le projet s’enlisa, laissant le site à l’abandon avec une structure à moitié construite. La valse des propriétaires se poursuivit, plongeant le club dans l’instabilité jusqu’à un point de rupture : à l’issue de la saison 2004-2005, Shamrock Rovers fut relégué en deuxième division pour la première fois de son histoire.

Alors que le club semblait au bord du gouffre, ce furent ses propres supporters qui lui offrirent une bouée de sauvetage. Fondé en 2002, le 400 Club, un fonds destiné à soutenir financièrement la construction du stade, prit une dimension capitale en permettant aux Rovers de renaître. Grâce à cette mobilisation populaire et au soutien d’investisseurs locaux, le club retrouva l’élite dès la saison suivante.

Nouvelle maison, nouvelle gloire

Dès leur première saison dans leur nouveau stade, sous la houlette de Michael O’Neill, les Rovers terminent deuxièmes du championnat et se qualifient pour l’Europa League. L’engouement autour du nouveau stade atteint un premier sommet avec la venue du Real Madrid en 2009, dans un match amical mémorable qui voit Cristiano Ronaldo disputer son premier match avec le Real.

En 2010, les Hoops décrochent leur premier titre de champion depuis 1994, marquant le début d’une nouvelle ère. L’année suivante, en 2011, les Rovers réalisent un exploit historique en devenant le premier club irlandais à atteindre la phase de groupes d’une coupe d’Europe. Avec Stephen Bradley aux commandes depuis 2016, les Shamrock Rovers retrouvent leur splendeur. En 2020, ils remportent un championnat interrompu par la pandémie de COVID-19, restant invaincus sur la saison raccourcie. Ce titre marque le début d’un règne sans partage. Le club enchaînant quatre sacres consécutifs (2020, 2021, 2022, 2023), une performance que les Rovers avaient déja réalisée dans les années 1980 et qu’aucun autre club du pays n’a égalé à ce jour. Durant cette période, des joueurs clés comme Jack Byrne, Rory Gaffney, et Graham Burke jouent un rôle fondamental dans le succès du club. Sur la scène européenne, les Rovers poursuivent leurs exploits en atteignant la phase de groupes de la Conférence League en 2022, devenant ainsi le premier club irlandais à se qualifier pour cette nouvelle compétition européenne. Compétition qu’ils ont à nouveau disputé cette année et où ils établirent un nouveau record en se qualifiant pour le barrage des huitièmes de finale. Barrage qu’ils perdront face à Molde mais ou Michael Noonan deviendra le plus jeune joueur à marquer en coupe d’Europe à l’âge de 16 ans et 197 jours, effaçant Romelu Lukaku des tablettes.

Direction la phase de poule !

Tout comme le trèfle est indissociable de l’Irlande, les Shamrock Rovers sont devenus le symbole incontesté du foot irlandais, dominant les compétitions domestiques pour s’imposer comme le club le plus titré du pays. À travers leurs succès nationaux et leurs exploits européens, ils ont fait du club le véritable porte-étendard du football sur l’île.

Le musée Guiness!!!…………où l’on t’explique combien de (dizaines de??) millions de livres a coûté le développement industriel de ces espèces de grelots à l’intérieur des canettes, de sorte que le breuvage moussât juste comme il faut (ou à peu près) quand on les décapsule.

C’était répété ad nauseam pendant la visite, je m’étonne d’avoir oublié quel était ce montant délirant.

C’est vrai que c’est particulier leur bille blanche , je me demande si ils sont les seuls à faire ça ou si ca existe pour d’autres bières.. Mais cela dit ça marche vraiment bien, pour rien au monde je boirai une guiness bouteille, c’est vraiment pas le même produit !

Pour l’info, le club existe toujours mais est vraiment un tout petit club de quartier, il n’est plus lié à la brasserie, et malgré un court retour en D1 dans les années 90, il est maintenant dans les tréfonds du foot irlandais et frôle la faillite chaque saison. Les dirigeants essaient tant bien que mal de jouer sur le côté « premier club champion du pays » mais ça n’attire pas les foules.

La guiness, j’ai du mal. Un peu trop lourd pour moi.

Quel boulot !

Dans son article consacré à la victoire de l’OGC Nice sur le Real en 1960, Alpha parle de Shamrock Rovers et de la difficile qualification des Aiglons au 1er tour. Il évoque Tommy Hamilton comme la star de l’équipe

Il marque à l’aller et n’est pas présent pour le match retour à Dublin à cause d’une angine… Qui sait si il avait été la ?

J’irai lire l’article d’Alpha.

En 1960 il est fort probable qu’Hamilton ait été la star, Paddy Coad étant parti finir sa carrière d’entraineur joueur à Waterford ( ou il sera sacré champion en tant qu’entraineur uniquement en 65) et Liam Tuohy parti à Newcastle, laissant ainsi Hamilton prendre la place de vedette.

Le truc qui m’avait épaté à Dublin, c’est la musicalité de la ville. Quand ça change dans les pubs, des musiciens de rue avec un super niveau…

Alors Mayo, je ne pense pas que tu nous lisais à l’époque mais j’avais consacré une trilogie sur l’United Soccer Association.

https://www.pinte2foot.com/article/united-soccer-association-1967-partie-i-strange-days

Premier chapitre

La partie 2 où je parle de Liam Tuohy

https://www.pinte2foot.com/article/united-soccer-association-1967-partie-ii-non-sire-cest-une-revolution

Me disais bien que ce nom m’était familier mais j’avais zappé que j’avais écrit sur lui. Haha

Tuohy est le coach du fameux Shamrock Rovers XI qui affrontera le Bresil en 73 avec un combiné de joueurs venus de République d’Irlande et la partie nord. Merci encore !

Ha oui en effet, j’ignorais , hâte de lire tout ça ! Je me disais justement que ça méritait bien un article et bien en voilà 3 !

Pour le match contre le Brésil, j’en parlerai en détail lors d’une série future, consacrée en détail à l’équipe nationale. Je trouvais que c’était plutôt lié à la « sélection » plutôt qu’avec le club.

Avec plaisir !

Faudrait réécrire cette série. L’idée est intéressante mais mon style du départ, très saccadé, sans virgule, est assez indigeste ! Haha Bien fait d’écouter les conseils des camarades ! Prosit !

C’est vrai que ton style a évolué, je me rappelle d’ailleurs te l’avoir écrit je ne sais plus où! Mais ce style-là avait ses vertus aussi, et, pour le cas d’espèce, était bien punchy et envoyaibien t du bois comme le réclamait le contexte que tu posais, ça n’avait vraiment rien de choquant.

J’allais dire, ça ne m’a absolument pas choqué à la lecture du premier volet !

En tout cas, des rédacteurs comme Mayo, on en redemande ! N’hésitez pas à sortir du bois pour prendre la relève !

Merveilleuse introduction…

Si le reste est à l’avenant, on va encore se régaler.

Il y a là un paquet d’histoires que je n’aurais pas soupçonnées, ce conflit intra-irlandais qui s’exporte sur une pelouse transatlantique par exemple.. C’est vraiment qualitatif, merci!

La photo du Tallaght stadium, aucun doute : c’est les Monts Wicklow qu’on distingue en toile de fond, y a pire……… ==> Vaut vraiment le coup.

Oui je trouvais ça assez dingue cette confrontation quand même ! Et même si ce fut houleux, les Cunningham réussirent à faire naître la Balxnit cup la saison suivante, coupe qui réunira les 4 meilleurs clubs de la la République et du Nord. Les rovers remportèrent la première édition contre les crusaders. Mais en 74 suite aux désintérêt général et aux gros problèmes de sécurité lié aux attentats des troubles , la compétition fut arrêtée.

Je pense que c’est pour ça que j’ai choisi cette photo là du stade, ça donne vraiment envie d’y aller.

Le foot de clubs irlandais est l’un de ceux que je connais le moins en Europe. Ils ont jamais eu l’idée de créer des franchises comme au Rugby, pour être plus compétitif ?

D’ailleurs, je suis incapable de dire si l’Eire ou l’Ulster est historiquement le plus compétitif…

Au niveau club…

Entre eux , avant la scission en 1921 c’était nette dominance des clubs nords irlandais, puisqu’anglais, les clubs nords irlandais sont tous les plus vieux d’Irlande pratiquement. Ce qui leur a donné une avance considérable. Dans les confrontations directes entre République et nord post 1921-1922 jusqu’à la raréfaction de ces quelques matchs sous tension fin des années 60, début 70 ce fut aussi souvent avantage pour l’Irlande du Nord. Cependant au niveau des coupes européennes, c’était pratiquement kiff kiff même si Linfield et Glentoran font deux quarts de finale, l’un en C1 et l’autre en coupe des coupes . Et depuis 10 ans , grâce aux shamrock rovers notamment, avantage notable à la République d’Irlande. Qui selon moi vont avoir une équipe en conférence league tous les ans. Mais l’Irlande du Nord a su mettre sa première équipe en phase de poules aussi cette année avec Larne , (champion surprise l’an dernier, stade magnifique !) qui finira 34e sur 36.

Au niveau de l’engouement en tribune, des moyens financiers, la République d’Irlande a clairement le vent en poupe ! Mais je ne sais pas donner la raison de ce soudain enthousiasme et redressement ces dernières années. Le seul problème est selon moi l’organisation de leur championnat, qui se joue sur une année civile de février à novembre. Ce qui veut dire que Shelburne, champion l’an dernier, va jouer les barrages de C1 cet été, 7 mois après son titre et en plein cœur d’une autre saison.

Non vraiment jamais, c’est un foot de club à l’anglaise qui est né très tôt la bas suite à la forte influence des anglais évidemment. Du coup il y a vite eu des clubs populaires à identité forte qui se sont créé. Le championnat irlandais a perdu de sa superbe fin des années 50,mi 60 à la fin de la période Coad. Qui sait, si les compétitions européennes avaient démarré plus tôt peut être qu’un club irlandais aurait fait une performance. Même si j’en doute, les meilleurs irlandais sont de tout temps toujours parti très vite en Angleterre.

Quand tu mantes rapidement la liste des derniers sélectionnés pour l’Irlande, tu remarques que ceux nés hors de l’île sont clairement minoritaires. Ceux qui n’était absolument pas le cas en 88 où 11 joueurs étaient nés en Angleterre, sans compter Sheedy au Pays de Galles ou Hougton en Écosse. Sur 20 mecs pour l’Euro 88 !

C’est du à une politique de formation plus offensive en Irlande ?

Je pense que c’est depuis la génération dorée de Brian Kerr fin 90, avec les excellents résultats en jeune et une formation 100% locale.

Question bête… Les clubs d’Irlande du Nord n’ont jamais participé à la FA Cup comme leurs voisins gallois ?

Si mais quatre ans seulement… De 1887 à 1891, car après ils ont créés leur propre championnat. Les clubs gallois ont pu évoluer en FA Cup jusqu’à 1992, année (seulement !) de la création de la ligue galloise, exception faite de Cardiff, Swansea et Wrexham qui choisirent de rester dans le championnat anglais. Pour l’anecdote Cardiff en 1927 est la seule équipe non anglaise à avoir remporté la FA Cup !

Si je comprends bien, fin 50’s, le dénommé Paddy Coad était joueur-entraineur, c’est bien ça?

Oui il devient entraîneur joueur en 1949 à la mort surprise de Dunne. Il reste ainsi jusqu’à son retour à Waterford en 60. Il ne fera que la saison 60-61 entraîneur joueur la avant de raccrocher les crampons à 41 ans et de ne plus faire qu’entraîner. Son titre de 65 avec Waterford ne fait que montrer à quel point il était brillant.