Cinq clubs belges, cinq clubs néerlandais… et dix « Onze du siècle » !

Point commun à ces dix heureux élus ? Aux antipodes de plupart des grands clubs oligarchiques, aucun d’entre eux ne bénéficia de soutiens anticoncurrentiels sur la longue durée. Ce qui, au gré parfois de leurs hauts mais plus souvent de leurs bas, rend particulièrement précieuse la diversité de leurs histoires, aux allures toujours de montagnes russes, et à quoi se devrait raisonnablement de ressembler le destin de tout club si les corruptions de tous ordres ne venaient hélas s’en mêler.

Pour ce troisième épisode, c’est à la découverte d’une capitale jadis politique, mais désormais exclusivement religieuse, que nous vous convions : à Malines, au cœur même du Brabant historique et de la région dite « des villes d’art » dont elle reste, encombrée par le voisinage direct des impérieuses Gand, Louvain ou Anvers, le joyau le plus industrieux et ce faisant le plus méconnu.

Peuplée de pas même 90 000 habitants, cette ville qui vit grandir le Flamand Charles Quint jusqu’à son départ pour l’Espagne regorge, à mi-chemin d’Anvers et de Bruxelles, de trésors souvent insoupçonnables et qui quelques fois se répondent par échos, tel le palais du « Hof van Kamerijk » répondant à celui « de Savoy », tel le « Petit Béguinage » répondant au « Grand », telle « La Crucifixion » de Van Dyck répondant, en la cathédrale Saint-Rombaud, à « L’Adoration des Mages » que Rubens peignit seul pour l’église Saint-Jean, ou telle l’école du carillon Denyn répondant, avec fracas et depuis le sommet de la tour du Palais de Busleyden, à la gracile manufacture de tapisseries De Wit, toutes deux mondialement connues.

A ce jeu perpétuel de miroirs, où le Yin de la cité archiépiscopale céda au Yang de ses industries et factions ouvrières, dopées en 1835 par l’entrée en gare du premier train sur le continent, se complètent aussi plus qu’elles ne s’opposent la maison « du Petit Paradis » et celle « des Petits Diables », les statues du père de la botanique Rembert Dodoens et de la famille Beethoven, les demeures princières des Marguerite de York et d’Autriche… et même, pour ce qui est de ce football qui nous occupe, les stades voisins mais si contrastés du prolétaire Racing Mechelen et du si catholique FC Malinois.

Fraîchement réconciliés avec l’élite du football belge à l’été 1983, les Kakkers deviendraient même, moins de cinq ans plus tard et à l’occasion de leur dépucelage sur la scène continentale, le dernier club belge à remporter une Coupe d’Europe, le 11 mai 1988 et à la stupéfaction générale.

Brillamment administré, mais pénétré d’une ambition sans bornes, il mettrait alors à bas la moitié de son stade à fins d’agrandissements que les aléas de la bourse rendraient hélas insoutenables, comme avait été avant lui de la tour inachevée de la cathédrale Saint-Rombaud, haute de près de cent mètres quoique destinée d’abord à en faire 167.

Mais qu’importe si, dans l’aventure, ces Malinois qu’on surnomme eux aussi Sang et Or manquèrent de bien peu de disparaître corps et biens : eux au moins avaient décroché la lune, au contraire de ces lointains aïeux qui, quelque trois siècles plus tôt et alertés par un ivrogne, s’étaient relayés par centaines pour éteindre au sommet de la tour un incendie…qui n’était rien plus que les reflets orangés laissés, par la lune, sur le brouillard et le calcaire.

De cette histoire belge à d’autres, nobles ou mesquines, c’est donc celle de cette antique capitale que nous vous raconterons – et de ses « éteigneurs de lune », de ces Maneblussers, qui éteignirent l’Ajax à la Meinau.

4) Le professeur :

« Il ne faut pas toujours avoir raison pour plaire. »

(Charles Joseph de Ligne)

Pour peu qu’on se focalise sur des qualités purement défensives, il est très difficilement contestable que les deux meilleurs défenseurs néerlandais des années 1980 auront évolué de conserve en Belgique : Adri van Tiggelen dit « le Clou », à Anderlecht de 1986 à 1991, mais plus encore Graeme Rutjes dit « le Professeur », pour sa part actif une pleine décennie durant d’entre FC Malinois puis Sporting d’Anderlecht.

Et s’il fut bien légitime que le premier, qui devait son surnom à un style sec et dépourvu de la moindre émotion, ne ratât pas la moindre minute de l’Euro 1988 : comment expliquer alors que le second, qui lui serait pourtant supérieur en tout durant l’intégralité de leurs années belges, éprouvât toujours les pires difficultés à se faire accepter en son propre pays?

Probablement, ainsi que d’aucuns l’affirmèrent à Anderlecht, les idées footballistiques de cet intarissable universitaire étaient-elles trop visionnaires pour son temps? A moins que ce ne soit plus globalement ses avis sur tout, qui furent par trop susceptibles de pouvoir ombrager d’ombrageux ignorants? C’est qu’il y avait matière à rester sans voix, au contact de cet étrange philosophe et penseur de l’art défensif… car que faire d’un footballiste pour qui « plus on parle, moins on perd la balle. Se défendre, c’est chercher l’autre. Le plus important, c’est la volonté de faire des concessions. C’est seulement de cette manière que l’on peut parvenir à un certain équilibre en défense »?

Le fait à peu près certain est que l’ineffable Rutjes, qu’animait une rare prédisposition à inscrire de buts aux moments les plus critiques, aurait sans doute mieux fait d’embrasser une carrière d’entraîneur quand, en 1996 et au plus grand soulagement de tous, il se décida enfin à raccrocher ses crampons. Au lieu de quoi et pour son plus grand malheur, c’est sur les bancs d’une faculté d’économie que le natif de Sydney avait, aussi brillamment que vainement, préparé sa tortueuse reconversion…

En définitive, il s’écoulerait ainsi des années avant que ce défenseur-né, qui joua toujours juste bien qu’il parlât plus qu’il ne courait, n’assumât enfin des responsabilités de décideur technique dans le petit monde du football néerlandais. Mais s’y sentant à chaque fois à l’étroit ou incompris, il renoncerait systématiquement aux emplois décrochés au NAC Breda puis à Feyenoord pour y privilégier, devant des journalistes médusés, des parties de golf ou des monologues interminables, où se faisait et refaisait l’art discret de la défense centrale.

A dire vrai, il n’y eut peut-être qu’à l’occasion de ses moult buts décisifs, que Rutjes ne s’embarrassa jamais d’intellectualismes. Comme par exemple lors de cette rencontre fatidique du 30 avril 1995 où, tenant la baraque d’un Anderlecht logiquement réduit à dix, et qu’assiégeait un Standard pour une fois doté de la taille patron, il inscrirait contre le cours du jeu le but du titre – en l’espèce son premier en championnat depuis quelque deux ans…

Et que dire de ce but extraordinaire qu’il inscrivit de son mauvais pied, sur la pelouse d’une Atalanta que qualifiait alors la règle du but à l’extérieur? Blessé au bras, mais obsédé par un second ballon que venait de repousser la défense italienne, c’est d’une frappe monumentale en pivot et à mi-hauteur que Rutjes envoya, le 20 avril 1988, son Malines d’adoption en finale de la Coupe des Coupes, pour inscrire le plus beau chapitre de leur histoire commune comme individuelle.

Le plus important de ses buts lui serait toutefois refusé, et contre un club lombard là encore, quand le 7 mars 1990, en quart de finale de la Coupe des Champions et peu avant la pause d’une rencontre outrageusement dominée par le FC Malinois, un but de la tête lui serait scandaleusement refusé sous prétexte d’une faute… qu’avait en fait commise dans le grand rectangle un défenseur milanais sur un joueur malinois.

De ce match non moins marqué par les vices et l’impuissance du Milan que par la faiblesse de l’arbitrage et les sueurs froides de Sacchi et de son directeur Galliani, subsistent les regrets éternels d’un Versavel sifflé abusivement hors-jeu, et qu’un Baresi dépassé par les événements agrippa plusieurs fois avant que sa frappe ne longeât la ligne après avoir heurté le poteau… De cette leçon de football administrée au bavard Sacchi par le taiseux Fi Van Hoof, subsistent aussi et à l’en croire le plus grand arrêt de la carrière de Galli sur une tête pleine lucarne de Marc Wilmots, les fautes professionnelles à répétition d’un Costacurta qui n’aurait jamais dû finir la rencontre, les dithyrambes de la presse internationale évoquant la « classe mondiale » de ce FC Malinois, et l’admiration explicite de la star du PAF néerlandais Jan Mulder, à l’endroit de son compatriote Graeme Rutjes :

« Sur la pelouse, ce soir, le meilleur Néerlandais était Graeme Rutjes. Après le coup de sifflet final, je l’ai vu échanger son maillot avec van Basten, et j’ai eu la vague impression que l’initiative ne venait pas de Rutjes mais bien plutôt de van Basten, qu’avait manifestement conquis la prestation des grands noms de la défense du KV Mechelen. (…) Puis j’ai vu les autres stars de l’AC Milan se promener, eux aussi, avec un maillot des Malinois sur les épaules – ce que, normalement, ils ne font nulle part ni jamais. Avant le début de cette rencontre, c’étaient les joueurs de Malines qui admiraient leur grand adversaire du soir, du moins c’est ce que nous croyions, car en réalité c’était l’inverse : c’est Milan qui a voulu échanger ses maillots. Ancelotti aussi était heureux de repartir avec ce célèbre maillot rayé de rouge et de jaune…et plus encore de rentrer chez lui avec ce 0-0, tant ce match nul aurait tout aussi bien pu accoucher d’une défaite décisive. »

Chant du cygne du Grand Malines des années 1986 à 1990, que depuis peu condamnaient les pressions exercées en interne par un co-actionnaire peu sensible au ballon rond, ce témoignage majeur des lacunes de Sacchi et des connivences arbitrales dont il bénéficia reste tenu, dans l’assidu pays malinois et avec la démonstration infligée au PSV en Supercoupe d’Europe, pour chef d’œuvre d’un club que rivaux et événements s’empresseraient aussitôt de dépecer – tels qu’aux départs conjoints de Bosman et Koeman pour ce PSV qui deux ans plus tôt avait été ridiculisé, qu’au transfert de Rutjes à Anderlecht, qu’à l’effondrement européen du fugace Ohana, ou qu’au double homicide involontaire et aux deux ans de prison ferme qui sonneraient la fin du génial ailier droit Pascal De Wilde.

Un an encore, et ce fut alors des internationaux Hofkens, Versavel et Wilmots, que le FC Malinois devait faire son deuil. Avant que la curée ne survînt pour de bon à l’été 1992, avec les départs conjugués des internationaux Albert et Kenneth Andersson, Severeyns et Clijsters, puis même celui du trésor national Marc Emmers…

Acculé par ses co-actionnaires, et ce faisant contraint à se séparer de bijoux de famille si intelligemment amalgamés, le génial président Cordier laissait au moins derrière lui un club aux finances saines, quoique désormais privé d’un patron de son envergure. Car s’il avait peut-être médité cet aphorisme de Rutjes, « Défendre, c’est prévoir », il ne s’avérerait au final pas plus capable que lui de régler la question de sa propre réinvention.

5) Le négligé :

“Le monde récompense plus souvent

les apparences du mérite que le mérite même.”

(François de La Rochefoucauld, Maximes)

Quand le mécène John Cordier parvint à la Présidence du club, au mois de mars 1982, cela faisait déjà un quart de siècle que le FC Malinois naviguait d’entre division 1 et division 2, sans plus rien décrocher des titres glanés du temps des Lemberechts, Coppens et De Cleyn. Très mal engagée, sa première saison accoucherait d’ailleurs d’une dernière place et d’une relégation, en dépit de l’apport émérite quoique tout relatif de ses vedettes allemandes Reisinger et Benfeld, que complétaient alors des joueurs tout bonnement indignes de la division 1.

C’est donc à la tête d’un club pour le moins moribond, que cet entrepreneur d’avant-garde se risquerait dans le marigot d’un football belge que dominait encore l’efficace et redouté duopole Petit-VandenStock, perclus d’arrangements vaseux et que la révélation du Waterscheigate, au printemps 1984, allait cependant ébranler pour de bon.

Boosté par un premier mercato déjà habile, et plus particulièrement par la signature du joueur de deuxième division Piet Den Boer voire par les arrivées des expérimentés mais déclassés Volders et Jaspers, le Malinwa retrouverait aussitôt son rang au sein de l’élite belge, et décrocherait même en 1984 une étonnante sixième place grâce au concours bienvenu des anciens internationaux Cluytens, Hoste et Custers, non moins que par celui d’un parfait inconnu, dont nous reparlerons bien qu’il semblât n’être jamais vraiment sorti du fin fond de sa mine au Limbourg : le gregario moustachu Gert Deferm.

Nonobstant l’arrivée d’autres revanchards, tels les fugaces internationaux Sanders, Martens, Boeckstaens et Meeuws, ou celle des plus prometteurs Rutjes et Koeman, l’équipe peinerait toutefois à confirmer, et semblait même être pour de bon rentrée dans le rang quand, à l’été 1986 et toujours avec une grande économie de moyens, le Malinwa réalisa le mercato le plus important de son Histoire, en transférant de conserve les ailiers molenbeekois Denil et De Mesmaeker, l’international néerlandais Wim Hofkens, le Standardman Michel Preud’Homme, et celui qui était sans conteste le meilleur défenseur central belge de son temps : le futur capitaine Leï Clijsters.

Transfiguré par l’intelligence et l’abnégation contagieuses de ce joueur hors-normes, et n’encaissant soudain plus que 18 buts en 34 rencontres, Malines tiendrait tête à Anderlecht jusqu’à l’ultime journée, et remporterait même la Coupe de Belgique face au FC Liège, grâce à un but prémonitoire de son déjà providentiel Piet Den Boer.

Ce-faisant qualifié pour la première campagne européenne de son histoire, qu’auréolerait douze mois plus tard un autre sacre à Strasbourg, le Malinwa finirait second encore la saison suivante, avant de décrocher enfin le graal en 1989, de ne concéder que quatorze buts en 1990, et de multiplier les accessits jusqu’à ce que, au détour d’une interview en 1992, Clijsters épinglât fatalement la complaisance qui selon lui s’était installée parmi ses équipiers…

Avait-il vraiment raconté cela? « Absolument et au mot près », confirmerait-il dans le bureau présidentiel, où le tout-puissant John Cordier l’avait prestement convoqué. Expulsé de l’équipe, et sommé de rendre immédiatement son brassard de capitaine, l’admiration qu’il suscitait était cependant telle, que ceux-là même qu’il venait publiquement de critiquer feraient aussitôt front commun pour lui – à commencer par son rival au capitanat, son vieux complice Michel Preud’Homme : « Leï a été suspendu par le club, qui m’a alors proposé de devenir le capitaine. Mais pour moi il n’en était pas question, car je m’entendais très bien avec lui. Alors je demandai au groupe ce qu’ils en pensaient. Et nous avons décidé que je deviendrais capitaine si le club annulait sa suspension. Une semaine plus tard, il était de retour parmi nous. »

Clijsters, assez notoirement, s’est souvent trompé dans sa vie. Très mauvais client des médias bien qu’il cherchât surtout à se protéger, cet homme qu’on pût croire taillé dans le granit était inversement chaleureux dans l’intimité, pénétré d’une conscience sociale très forte, et débordant d’une attention permanente pour les plus défavorisés – et pour cause, possiblement : plus sensible qu’il ne voulait le laisser paraître, Clijsters avait dû attendre ses 26 ans, et tout particulièrement sa démonstration face au PSG, pour que l’entraîneur national Guy Thys consentît enfin à le sélectionner, à l’instigation du faiseur et défaiseur de carrières néerlandophone Rik De Saedeleer, lequel, au lendemain de ce triomphe, avait irrévocablement tranché : « Si après cela Thys ne connaît toujours pas Clijsters, alors il ne le connaîtra jamais. »

Quelques semaines plus tard pourtant, alors même que sa carrière venait à peine de décoller, qu’il venait d’être père d’une certaine Kim, et que son épouse était enceinte de la plus fragile Elke, le sol se dérobait déjà à ses pieds : « C’est là que tout a commencé. Quand il a eu cette première alerte, avec l’apparition d’une verrue de petite taille sur le front… » Georges Leekens poursuit : « Les médecins lui décelèrent finalement une tumeur cancéreuse à la tête. Du jour au lendemain, Leï apprit qu’il ne lui restait plus que huit semaines à vivre. » Et cependant, après des mois de combat et détrompant le médecin qui lui avait affirmé qu’il ne vivrait pas assez pour assister à la naissance de son second enfant, l’obstiné se gagnerait un rab’ de 23 ans, durant lesquels il fondrait en larmes à chaque fois que ce souvenir lui serait ravivé, mais qu’il mettrait aussi à profit pour imprimer enfin sa marque sur le football belge, durant les Coupes du Monde 1986 et 1990.

« Nous l’appelions « le vieil homme », en référence à son mode de vie… C’était magnifique de voir à quel point lui et moi étions différents, et combien pourtant nous nous entendions à la perfection. Nous sommes arrivés à Malines ensemble, nous ne nous connaissions pas… Il était tellement sec, si réservé et si sérieux. Tandis que moi, le Liégeois campé derrière lui dans le but, j’étais inversement ouvert, jovial et parfois un peu fou. C’était formidable que nous soyons si différents, et pour autant que nous nous soyons si bien entendus. Avec Rutjes et Koeman, nous avons mené Malines vers de grands sommets. Mais c’était Leï notre capitaine. » Et la clé de voûte de ce qui, grâce à lui bien plus que par Preud’Homme, serait tenu alors pour meilleure défense du continent.

Héros malgré lui du retour à Milan, où l’enragé Donadoni obtint son expulsion sur un invraisemblable saut de cabri avant de payer à son tour ses inqualifiables coups de sang répétés sur Deferm, Clijsters prendrait peu à peu ses distances avec ce monde du football dans lequel il ne se retrouvait plus, pour ne plus guère se consacrer qu’à la carrière tennistique de ses filles Elke et Kim.

La maladie, cependant, referait surface. Et le cancer de la peau, cette fois-ci, serait incurable. Terriblement affaibli, « le vieil homme » jadis si fier tiendrait pourtant à apparaître une dernière fois en public, début juin 2008, pour conduire sa petite Elke jusqu’à l’autel du mariage. Avant de mettre un terme à sa chimiothérapie puis de décéder dans l’intimité des siens, le 4 janvier à l’âge de 52 ans.

« Elle va me manquer, je ne la verrai jamais grandir », répétait-il hagard, à chaque fois qu’il voyait une photo de la fille de Kim. Puis ce fut à Elke, peu de temps avant sa mort, d’apprendre qu’elle aussi allait donner la vie – mais cela, il ne le sut jamais. « Parce qu’alors il aurait compris, dans les dernières semaines de sa vie, qu’il ne rencontrerait jamais mon enfant. Et la douleur aurait été insupportable pour lui. »

6) Le père – Voir Lectures 2 foot du 21 avril 2025.

7) Le mondialiste :

“Un traître est celui qui quitte son parti pour s’inscrire à un autre

Et un converti, celui qui quitte cet autre pour s’inscrire au vôtre.”

(Georges Clemenceau)

Que dire qui, dans cet article chantant du 15 janvier 2023, n’avait déjà été dit par l’affable Verano ?

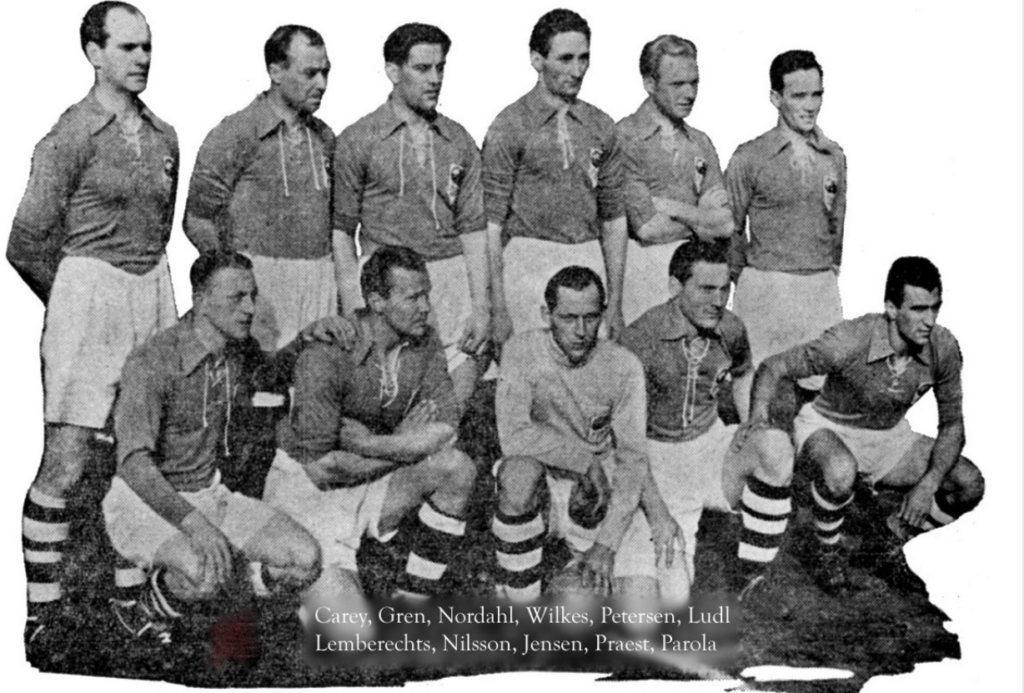

Préciser peut-être que, s’il fut des rares continentaux à ne pas décevoir lors du « Match du siècle », livré en mai 1947 à Glasgow contre une sélection britannique, Lemberechts ne fut pour autant le premier Belge à être repris de la sorte en sélection européenne : dix ans plus tôt en effet, le probable plus grand footballeur de l’histoire de son pays, le déjà vieillissant Raymond Braine, avait été titularisé au sein d’une sélection d’Europe de l’Ouest dont il serait d’ailleurs désigné meilleur joueur, au terme de la rencontre l’opposant à ses anciens adversaires d’Europe centrale…

Et mieux encore un an plus tard quand, en 1938, ce même Braine avait tout bonnement été nommé capitaine de la sélection continentale constituée pour affronter l’Angleterre, à l’occasion des 75 ans de la Football Association. Une rencontre au cours de laquelle, selon l’une ou l’autre archives de l’époque, un seul joueur avait signé une meilleure performance que lui : le dénommé Stanley Matthews, au contact duquel le Malinois Torke Lemberechts ne tarderait pas à gagner son surnom.

Cette rencontre face aux Britanniques, il avait pourtant longtemps été question que Lemberechts ne la disputât pas – ou plutôt qu’aucun Belge ne la disputât, dans la mesure où la Belgique ne jugea que fort tardivement utile de proposer l’un de ses joueurs pour la rencontre préparatoire à Rotterdam, au terme de laquelle un comité international désignerait le XI continental appelé à défier une fois de plus les Insulaires.

En définitive, Lemberechts s’y montrerait si convaincant que l’entraîneur autrichien Karl Rappan dédaignerait notamment pour lui, dans la perspective de l’affrontement suprême de Glasgow, le capitaine danois et future star du Calcio Karl Aage Hansen. Avant de ramener de Hampden Park plus de souvenirs qu’il n’y avait eu de leçon footballistique, au regard des moult ratés de Nordahl ou des cadeaux défensifs de ses autres équipiers d’un soir Ludl et Parola.

Mais surtout, après avoir par deux fois déjà inscrit Malines au sommet du football belge, Lemberechts venait cette fois de faire de même sur la carte du football international, lui qui, assez cocassement, avait découvert le football sous les couleurs impies des socialistes du Racing voisin, avant de rejoindre à dix ans les catholiques honnis du FC Malinois. Insolemment doué, il y ferait ses débuts en équipe première cinq ans plus tard, dans un échange informel de mauvais procédés qui, quelque vingt mois plus tôt, avaient vu une autre future vedette nationale faire le chemin inverse, quand l’exemplaire Jan Van Der Auwera était passé au Racing depuis le Malinwa.

Dans ses pérégrinations sacrilège, la sagesse de Torke lui garda toutefois de ne jamais oublier la devise du fugace Racing de son enfance : « Là où il y a une volonté, il y a un chemin. » Non moins que sa simplicité de tous les instants lui garderait l’amitié unanime des habitants de sa ville, qui de soir en soir se retrouvaient dans son vibrant estaminet du « Glasgow » – depuis peu renommé en « Torke » – , avant d’affluer une dernière fois pour ses funérailles, pour de bon réconciliés autour d’une figure qui, depuis certain jour de mai 1947, n’appartenait plus seulement à l’histoire du Racing ou du Malinwa, ni point seulement à celle de son football national, mais désormais aussi un peu à celle du football européen.

Guest-stars

Ba moi, j’aime bien la Belgique et les articles fleuve comme ça !

Un régal matinal Alex!

Merci, c’est cool 😉

Avant de parler foot, Kim ou Justine ? J’aimais beaucoup le style tonique de Kim et son retour après sa maternité, magnifique. Mais une préférence pour Henin. La petite maigrichonne au revers à une main qui dominait ses adversaires… Une de mes joueuses préférées.

La personnalité de Kim avec des wagons d’avance, pour bibi.

Ah, question personnalité, je te rejoins. Kim a l’air plus simple comme nana. Mais au niveau jeu, s’imposer dans une période où les filles commençaient à avoir un physique hyper athlétique, sans grande variation, le jeu de Henin faisait du bien. Jamais aimé le jeu de Serena ou Sharapova par exemple.

Tout l’environnement corporate/winner que la Henin a amalgamé autour d’elle, avec lequel elle s’est construite, et qu’elle s’emploie à propager comme une bonne parole, bbrrrr.. : je crie au secours!, de l’air..

C’est certain que rien ne dépasse avec Henin. C’était quand même épatant cette éclosion de deux championnes aux caractères et jeux si différents. Elles s’entendent bien ?

Pas souvenir du moindre accro entre elles. La Kim est une notoire chouette nana, faut déjà y aller pour se brouiller avec.

Elles surviennent chacune dans son style / coin du pays, sans qu’il y eût vraiment le moindre fil conducteur commun aux deux, étonnant.

Avant : pas grand chose..et après idem.. ==> Normalement pas demain la veille que ça va se représenter.

Meme epoque chez les mecs, l’on attendit d’abord autant voire plus d’un Malisse, qui chez les jeunes sembla un temps des rares susceptibles de pouvoir le disputer (croyait-on! 😉 ) à Federer, mais c’est peu dire qu’ils auront connu des dynamiques inverses..

Goffin aura eu une belle carrière, sans être un monstre athlétique. 7ème mondial, finale du Masters et de la Coupe Davis, c’est vraiment pas mal.

Un mot avant d’aller me baigner : voir la manche aller de ce Malines-Milan 90, integralement disponible sur youtube.

==> Le jeu direct de Malines était topissime..autant que plein de trucs n’allaient absolument pas dans ce Milan, charniere Baresi-Costacurta aux fraises et à pleurer.

Malines fut volé au coin du bois..comme pas mal d’autres equipes qui affronterent Berlusconi à l’epoque. Mais ne comptez jamais sur les journalistes pour développer ces rencontres-là : elles ne collent pas à la matrice.

Cordier eût-il pu convaincre ses associés de poursuivre l’aventure avec le Malinwa, si l’arbitrage avait été à la hauteur durant ce double-affrontement, et accorda aux Malinois les buts et penos qu’il meritaient?? Qui sait.. Le fait est que ce club ne perdait pas d’argent, un modele de gestion.. Quel gâchis.

Wilmots, un peu court pour un onze titulaire ?

Dans mes souvenirs, ce n’est vraiment que sur la fin de son parcours malinois qu’il y devint titulaire indiscutable.

De tête (compliqué de vérifier, vacances) il aura peu ou prou composé à Malines avec des Johnny Bosman voire (gros doute) Kenneth Andersson?? Voire le NL Eykelkamp lequel, à défaut de glamour, était aussi un bien bon joueur.. ==> Du beau monde..et il était jeune encore.

Je n’ai pas une seconde pensé l’aborder ici..je l’associe surtout à Schalke, où sa cote est énorme, en phase totale avec ce club-là.

Rutjes, souvenir de l’album Panini du Mondial 90 mais je n’avais poussé plus loin les investigations. Merci.

Le roi du coup de coude en Belgique, dont il usait et abusait, il n’était pas NL pour rien celui-là..mais, à côté de ça, quelle intelligence….. J’en étais admiratif!

Un equipier extraordinaire, qui n’avait pas de prix, infiniment precieux…… De toutes les videos/situations d’embrouilles dont j’ai mis les liens dans l’article, regardez : il est toujours aux premieres loges, avec à chaque fois tip-top l’attitude idoine..

Vu les difficultés chroniques que les NL gardaient à sortir de vrais, bons défenseurs qui soient autre chose que violents : comment ont-ils pu passer à côté d’un phénomène pareil?

Cet axe Preud’Homme – Rutjes – Clijsters était un modèle du genre..et même le modèle selon pas mal de monde à l’époque.

Clijsters, comme Renquin, un mec que tu m’as aidé à prendre en considération.

..et qui eurent en commun de ne faire rien de rien pour se faire apprécier de la caste journalistique..

Paradoxalement, je n’ai pas souvenir les concernant du moindre accro avec un équipier, tous deux admirés, comme quoi..

Lemberechts n’est pas le plus grand joueur de Malines à tes yeux ?

Des sacres conquis dans un contexte zarbi.

une titularisation « mondiale » émérite (il y eut un processus de sélection et il ne fut pas ridicule, contrairement à de prétendus cracks) mais dont l’on ne pourra jamais exclure qu’elle le fut un peu beaucoup par défaut, tant les désistements furent nombreux..difficile d’en juger à l’international (il snoba la WC54 dont il était attendu comme un des atouts majeurs côté belge)..

A côté de ça, je n’ai pas souvenir du moindre (!) match raté de Clijsters à l’international……. L’un ou l’autre gestes ratés, ça oui..mais toujours rattrapés par l’interessé derrière, pas besoin d’interventions divines dans le cas Clijsters..

Je n’ai jamais eu que faire des choix éditoriaux du foot-business, lequel ne fait pas du sport mais de la politique et/ou du commerce, et est conséquemment vérolé. J’ai raté très, très très peu de matchs de coupes d’Europe des Malines et AC Milan à l’époque, seconde moitié des 80’s disons..et à juger des deux, de match en match la comparaison était cruelle pour un Baresi.

Surtout, pour les Malinois y a pas photo : c’est lui! Et je les comprends..

Lu, mais vraie question de cet article, la maneblusser elle est comment ?