Cinq clubs belges, cinq clubs néerlandais…et dix « Onze du siècle » !

Point commun à ces dix heureux élus ? Aux antipodes de plupart des grands clubs oligarchiques, aucun d’entre eux ne bénéficia de soutiens anticoncurrentiels sur la longue durée. Ce qui, au gré parfois de leurs hauts mais plus souvent de leurs bas, rend particulièrement précieuse la diversité de leurs Histoires, aux allures toujours de montagnes russes, et à quoi se devrait raisonnablement de ressembler le destin de tout club si les corruptions de tous ordres ne venaient hélas s’en mêler.

Pour ce troisième épisode, c’est à la découverte d’une capitale jadis politique, mais désormais exclusivement religieuse, que nous vous convions : à Malines, au cœur même du Brabant historique et de la région dite « des villes d’art » dont elle reste, encombrée par le voisinage direct des impérieuses Gand, Louvain ou Anvers, le joyau le plus industrieux et ce-faisant le plus méconnu.

Peuplée de pas même 90.000 habitants, cette ville qui vit grandir le Flamand Charles Quint jusqu’à son départ pour l’Espagne regorge, à mi-chemin d’Anvers et de Bruxelles, de trésors souvent insoupçonnables et qui quelques fois se répondent par échos, tel le palais du « Hof van Kamerijk » répondant à celui « de Savoy », tel le « Petit Béguinage » répondant au « Grand », telle « La Crucifixion » de Van Dyck répondant, en la cathédrale Saint-Rombaud, à « L’Adoration des Mages » que Rubens peignit seul pour l’église Saint-Jean, ou telle l’école du carillon Denyn répondant, avec fracas et depuis le sommet de la tour du Palais de Busleyden, à la gracile manufacture de tapisseries De Wit, toutes deux mondialement connues.

A ce jeu perpétuel de miroirs, où le Yin de la cité archiépiscopale céda au Yang de ses industries et factions ouvrières, dopées en 1835 par l’entrée en gare du premier train sur le continent, se complètent aussi plus qu’elles ne s’opposent la maison « du Petit Paradis » et celle « des Petits Diables », les statues du père de la botanique Rembert Dodoens et de la famille Beethoven, les demeures princières des Marguerite de York et d’Autriche…et même, pour ce qui est de ce football qui nous occupe, les stades voisins mais si contrastés du prolétaire Racing Mechelen et du si catholique FC Malinois.

Fraîchement réconciliés avec l’élite du football belge à l’été 1983, lesdits Kakkers du Malinwa deviendraient même, moins de cinq ans plus tard et à l’occasion de leur dépucelage sur la scène continentale, le dernier club belge à remporter une Coupe d’Europe, le 11 mai 1988 et à la stupéfaction générale. Brillamment administré, mais pénétré d’une ambition sans bornes, il mettrait alors à bas la moitié de son stade à fins d’agrandissements que les aléas de la bourse rendraient hélas insoutenables, comme avait été avant lui de la tour inachevée de la cathédrale Saint-Rombaud, haute de près de cent mètres, mais destinée d’abord à en faire 167.

Mais qu’importe si, dans l’aventure, ces Malinois qu’on surnomme aussi Sang et Or manquèrent de bien peu de disparaître corps et biens : eux au moins avaient décroché la lune, au contraire de ces lointains aïeux qui, quelque trois siècles plus tôt et alertés par un ivrogne, s’étaient relayés par centaines pour éteindre au sommet de la tour un incendie…qui n’était rien plus que les reflets orangés laissés, par la lune, sur le brouillard et le calcaire.

De cette histoire belge à d’autres, nobles ou mesquines, c’est donc celle de cette antique capitale que nous vous raconterons – et de ses « éteigneurs de lune », de ces Maneblussers, qui éteignirent l’Ajax à la Meinau.

1) Le Saint :

“Ce ne sont pas nos actes qui nous sanctifient,

c’est nous qui sanctifions nos actes. »

(Maître Eckhart. Œuvres, sermons et traités)

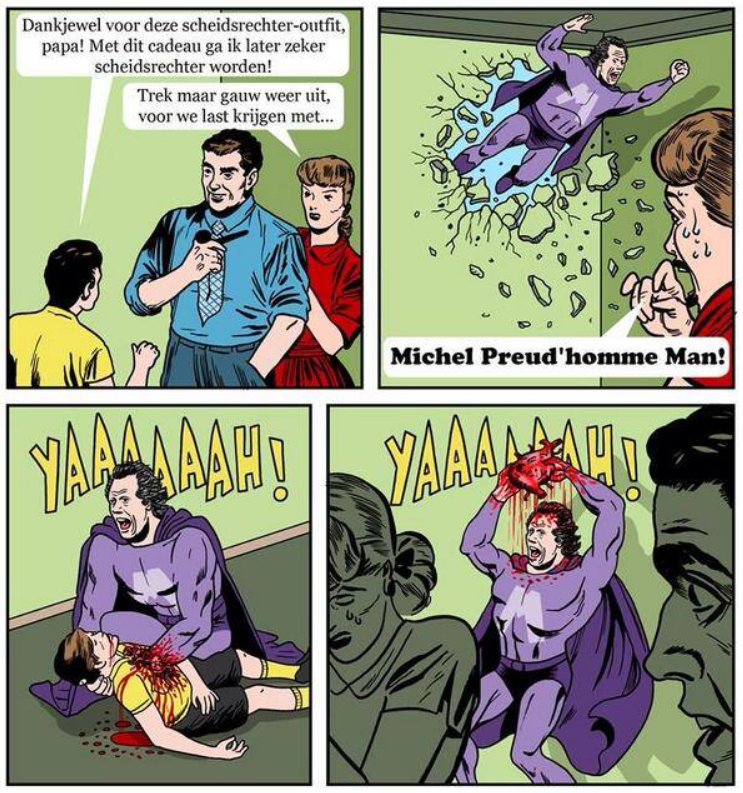

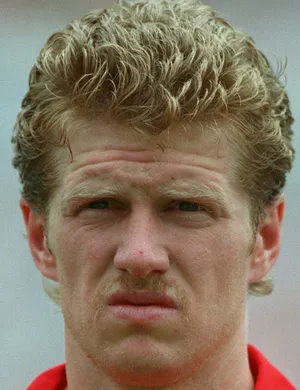

Lecteur avide de noms illustres : voici d’emblée venue ton heure! Car c’est par son cas le plus célèbre, non moins que par le plus paradoxal, que sera déroulé ici le fil des plus grandes figures du KV Mechelen : le gardien mondial de l’année 1994, et cependant brin discutable Michel Preud’Homme.

Car paradoxal, « le Saint »? Discutable?

Sans doute faut-il, comme lui, être issu du pays liégeois pour oser soutenir pareilles hérésies : non, le cultissime Michel Preud’Homme ne fut, loin s’en faut, pas le meilleur gardien de l’Histoire du Plat Pays – et à dire vrai, il ne l’y fut peut-être pas même de son temps… Pire : il ne fut sans doute pas davantage le meilleur gardien de la Coupe du Monde étatsunienne! Autant d’idées folles qui, pour en juger, réclameraient qu’on revît non pas une poignée de résumés mais l’intégralité des matchs que « le Saint » disputa dans le cadre des grands tournois courant de 1987 à 1996, et avant cela pendant dix ans au Standard…ou à défaut qu’on se désillusionne, au moins, des mécanismes mobilisés par les médias et instances pour promouvoir l’une ou l’autre figures plus conformes à leurs narratives, voire éteindre le moindre scandale naissant.

S’il deviendrait certes l’incontestable plus grand gardien de l’Histoire du Malinwa, le très spectaculaire et télégénique Preud’Homme n’intègrerait en effet jamais le podium de celui du Standard : club qui le forma, qui fut contraint par les blessures de le titulariser à ses 18 ans, mais où il ne se départit jamais de faiblesses coupables dans le placement, les sorties aériennes ou les frappes placées à son premier poteau, et qui surtout avait connu bien plus fort que lui en les caractères plus rustiques de Jean Nicolay et de Christian Piot.

Pire, en 1986 et à plus de 27 ans : c’est précisément parce que son beau-frère et rival Gilbert Bodart enchaînait désormais les titres de gardien belge de l’année si Preud’Homme, incapable de soutenir avec lui la comparaison sous le maillot du Standard, solliciterait de pouvoir quitter ce club en rémission pour embrasser la cause du club émergent du FC Malines, que renforçaient alors les arrivées non moins décisives de l’international néerlandais Hofkens, mais surtout du Belge Leï Clijsters.

Ce serait, de très loin, la plus judicieuse des décisions prises par ce perfectionniste aussi superstitieux que maladif : aussitôt vice-champion et vainqueur de la Coupe de Belgique, le FC Malines deviendrait sept ans durant le principal concurrent d’un Sporting Anderlecht qu’on croyait alors intouchable, au gré de ses trois deuxièmes places, de ses deux troisièmes places, de ses trois finales et trois demi-finales de Coupe de Belgique, et même de la Coupe des Coupes, de la Supercoupe d’Europe et du titre national conquis à la fin de la décennie.

Auteur, au gré de ses dégagements surpuissants, de moult assists non moins que d’un but de plein jeu, et certes excellent quoique bénéficiant d’année en année, jusqu’au départ du scandaleusement sous-estimé libéro Leï Clijsters, de l’incontestable meilleure défense du pays, le parfait bilingue Preud’Homme s’imposerait pour de bon chez les Diables Rouges en 1987, mais moins du fait de ses qualités que pour sanctionner les outrances de trop d’un Bodart déjà borderline, qui avait publiquement menacé d’aller détruire les bureaux de la fédération, ou celles d’un Jean-Marie Pfaff coupable d’avoir voulu imposer son frère Danny comme libéro de l’équipe nationale.

Loin d’être souverain, mais régulièrement sauvé par son cadre ou la maladresse des avants adverses, Preud’Homme y multiplierait les prises de balle et sorties erratiques, typiques de ses primes années au Standard, avant de conclure le Mondial italien sur une note que lui-même qualifierait de médiocre, quoique en précisant y avoir probablement péché par excès de pression. Pas plus déterminant lors des catastrophiques éliminatoires de l’Euro 1992, c’est son cadre encore qui, en 1994, le sauverait notamment face au Maroc, avant qu’il ne s’avérât impuissant à sauver les siens du chaos face à l’Arabie Saoudite, puis de l’arbitrage nauséabond du véreux alémanique Röthlisberger face à l’Allemagne.

En somme, et bien que le seul Ravelli parût en mesure de le lui disputer : rien peut-être qui ne justifiât pleinement son envergure de Gardien mondial de l’année… Rien sinon au titre de lot de consolation, après le scandale subi face à l’Allemagne, et rien sinon une prestation certes anthologique, survenue entre-temps face aux cousins bataves et que la couverture médiatique, toujours avide de manichéismes assommants et trébuchants, s’échina fallacieusement à résumer à un duel magnifié d’entre lui et Bergkamp – duel d’autant plus absurde que c’est des plus méritoirement que la Belgique remporterait ce match échevelé, marqué non moins par les arrêts d’un De Goey que par l’expulsion qui lui fut épargnée, et par les ratés compulsifs de Belges qui eussent pu voire dû en inscrire trois ou quatre de plus.

Désormais tenu panurgiquement pour plus grand gardien de l’Histoire du foot belge, qui pourtant en connut une demi-dizaine qui fussent plus aboutis que lui, c’est à Benfica que Preud’Homme concluerait en seigneur son parcours de joueur, y multipliant les miracles dans la cage d’un club aussi déliquescent que n’était devenu son FC Malines, avant d’y entreprendre une carrière de dirigeant sportif à succès qui le verrait participer, comme technocrate, de la rénovation du grand club lisboète puis de celle du Standard de ses jeunes années, multipliant les outrances et éclats sexuels, non moins que les titres et distinctions personnelles à la tête de clubs belges, néerlandais et arabiques, que quinze ans durant il parviendrait presque toujours à magnifier.

Architecte, après avoir refusé de s’asseoir sur le banc de Milan, du retour au premier plan du Standard à l’aube du XXIème siècle, et s’acquittant de la sorte de la dette morale qu’il avait contractée vingt ans plus tôt lors du Waterscheigate : Preud’Homme raterait en effet son ultime sortie quand, fatalement doté des pleins pouvoirs lors de son second passage à la tête du vieux club liégeois, il y redoublerait curieusement d’achats aussi somptuaires qu’absurdes, et aussi profitables à l’agent mafieux Bayat qu’ils n’étaient délétères de la viabilité de son club formateur, que pour la deuxième fois de son Histoire Preud’Homme participa donc à mener, tel Œdipe, aux portes de la disparition pure et simple.

Le cordon définitivement coupé, après s’être tant et plus clamé liégeois, brugeois ou malinois, ce grand séducteur mettrait tout le monde d’accord en quittant pour de bon le pays pour les Canaries. Où « le Saint » vit désormais de ses rentes, parmi les greens et dans l’obsession, inaltérable, de la mettre encore et toujours au fond d’un trou.

2) Le bricoleur :

“Avec un très grand talent

et une plus grande modestie

on peut rester longtemps inconnu.”

(René Metz)

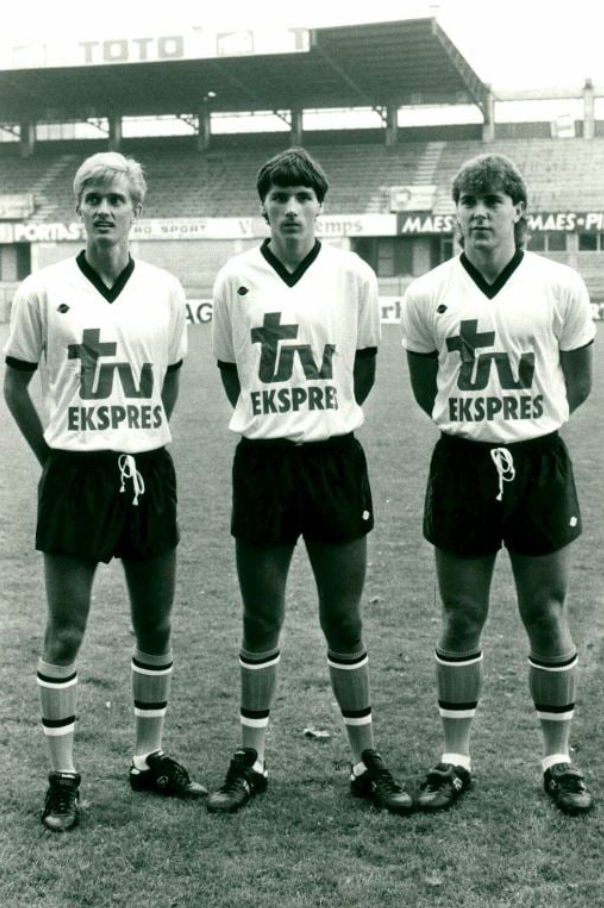

Voici un joueur dont le nom ne dit sans doute plus grand-chose à grand-monde, et qui pourtant fut en son temps l’incontestable surdoué d’un football belge regorgeant alors de talents.

Certes son physique était-il quelconque. Et certes sa polyvalence lui joua-t-elle assurément des tours, lui qui pouvait évoluer avec un égal bonheur en soutien direct des attaquants (sa meilleure place), sur le flanc droit (où toujours il excella) ou au poste de libéro (où il parviendrait à gagner l’admiration du pourtant très exigeant Johan Boskamp)…et qui serait baladé en conséquence, en considération d’intérêts qui furent toujours moins les siens que ceux de l’équipe, voire de l’un ou l’autre équipiers plus influents.

La polyvalence, cependant, n’expliquerait pas tout de l’oubli où plongea ce dévoué provincial, qui en sa qualité de natif de Hamont, bourgade lovée à la frontière néerlandaise, était plus proche d’Eindhoven que du moindre épicentre à la belge, et qui ne trouverait à s’épanouir qu’au club d’élite le plus proche du Thor Waterschei, où il effectuerait ses débuts dans l’élite en 1983 alors qu’il n’était encore âgé que de 17 ans. Une poignée de mois plus tard éclatait le Waterscheigate, lequel, au gré de ses développements fiscaux, plongerait l’émérite club minier dans des difficultés financières désormais insolubles, et même dans les affres de la relégation au terme de la saison 1987.

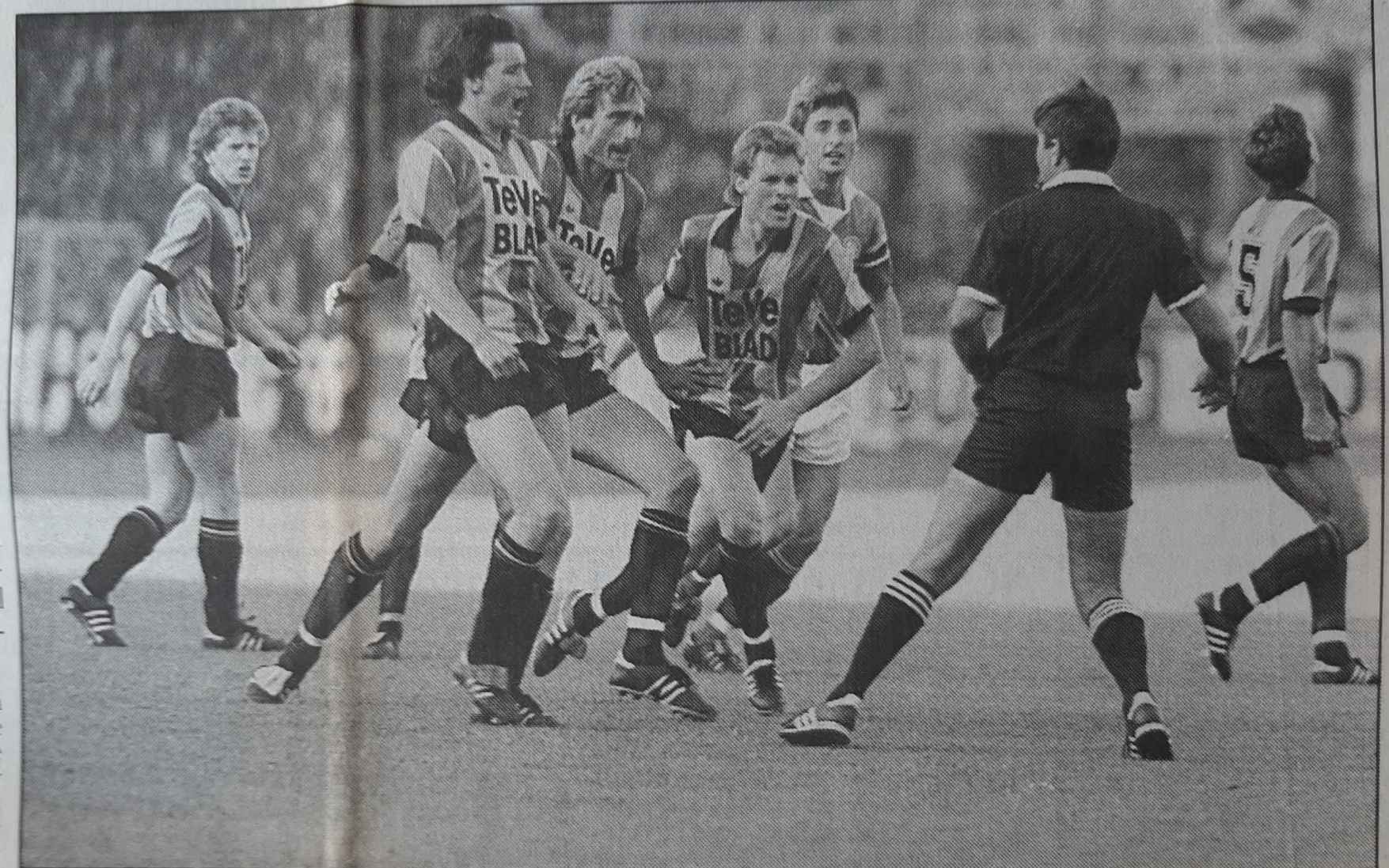

Le transfert un an plus tôt du libéro Clijsters, chèrement vendu au FC Malines pour éponger d’un peu des dettes devenues insurmontables, n’avait pas été étranger à ce soudain déclin sportif, que jusqu’alors Emmers et lui étaient brillamment parvenus à réprimer. Aussi Clijsters, qui venait de hisser Malines à la victoire en Coupe de Belgique et à la seconde place en championnat, se rappellerait-il de ce joueur aussi doué que dévoué, et insisterait-il auprès du manager malinois Paul Courant pour le débaucher de son club moribond. Un an plus tard, Marc Emmers se révélait déjà décisif du gain de la Coupe des Coupes 1988 en contraignant l’Ajacide Blind au sacrifice de sa personne, avant d’être sacré champion de Belgique et Joueur Pro de l’année en 1989 – un titre moins connu que celui du Soulier d’Or, et cependant alors plus estimé.

S’illustrant dans chacune des grandes rencontres livrées alors par Malines, que ce fût lors du triomphe en Supercoupe d’Europe face au PSV, en Finale puis Demi-finale de Coupes des Coupes 1988 et 1989, dans le moindre match-phare présidant au sacre de 1989, ou lors de l’élimination scandaleusement subie en Quarts de C1 1990 face au Berlusconisme, Emmers deviendrait même un temps l’un des joueurs les plus cotés d’Europe, qui se gagnerait d’ailleurs l’intérêt concret des dirigeants de l’AC Milan mais aussi de Parme, de Hambourg et de Leverkusen.

Les ambitions du board malinois restaient toutefois telles que, contrairement aux bons de sortie donnés aux internationaux néerlandais Koeman, Hofkens, Bosman et Rutjes, tous très bons mais en rien irremplaçables, la liberté de l’homme à tout faire Emmers attendrait les déboires financiers du Président John Cordier pour être enfin actée. Et les trains italiens et allemands ne repasseraient pas…ce qui était un moindre mal à considérer le contrat mirobolant que lui offrit, à l’été 1992, un Anderlecht plus ambitieux que jamais et qui, fidèle à ses méthodes éprouvées, se ferait fort de transférer aussi ses équipiers Versavel et Albert, en un mercato gargantuesque qui entendait de la sorte en finir, enfin, de cet encombrant et tenace rival malinois.

Sous les couleurs de cet Anderlecht pour de bon gagné par l’hubris, mais que tiraillaient en coulisses les premiers développements du Nottinghamgate, Emmers remporterait à trois reprises le Championnat de Belgique, et disputerait même comme titulaire sa seconde Coupe du Monde consécutive, bien qu’il eût subi dès l’automne 1992 un premier contrecoup mortel dans sa carrière, à l’occasion d’un déplacement européen sur la pelouse penchée du Hibernian. Chroniquement invalide à compter de cette blessure au genou, Emmers ne disputerait en définitive pas plus de soixante rencontres en cinq saisons passées sous le maillot bruxellois.

Huit opérations au genou plus tard, et âgé désormais de plus de trente ans : Emmers rejoignait son fidèle équipier Versavel chez les Italiens de Pérouse. Mais la situation y deviendrait bien vite à tel point chaotique que, de conserve, ces inséparables s’en iraient goûter aux délices de la pré-retraite dès 1998, sur la Riviera suisse à Lugano. Deux ans plus tard, sa carrière prenait déjà fin dans la charmante ville natale de son ami Versavel, non loin du merveilleux béguinage de Diest. D’où à défaut de pouvoir se servir plus longuement de ses jambes martyrisées, Emmers entreprendrait de gagner désormais sa vie en usant de ses mains, au département ciments et plafonnages d’un magasin de bricolage de Koersel :

« Le monde du football est un monde de rêve, mais moi je n’ai jamais perdu contact avec la réalité. Du temps où je jouais pour le FC Malines, j’ai construit ma propre maison de mes mains. Sitôt l’entraînement terminé, j’installais par exemple moi-même les échafaudages, de sorte qu’avec mon père et mon oncle, qui étaient tous deux plâtriers indépendants, nous puissions commencer les travaux juste après leur travail. »

« J’ai l’esprit pratique, j’apprends vite au contact des choses, et j’aime fabriquer des objets. Quand vous travaillez dans le domaine de la construction, vous finissez par développer une sensation particulière au contact de la matière. Cela devient même de l’amour. Je n’ai pas regardé ma montre une seule fois depuis que j’ai intégré ce magasin de bricolage ; chaque jour passé entre ces murs m’a rendu plus intelligent. (…) Si l’on me pose parfois des questions étranges? Récemment, quelqu’un est venu avec son chauffage électrique, car il se demandait quel combustible il fallait y mettre… Certaines personnes n’en ont vraiment aucune idée. »

Au contraire de ce surdoué sans chichis, qui comme footballeur savait tout faire mieux que les autres – sinon comment se vendre et se mettre en avant.

3) L’ingénu :

« C’est bon de ne pas regarder

à la dépense de son énergie. »

(Jules Renard)

De tous les joueurs ci-abordés, voici celui qui sera resté le plus longtemps en balance – en l’espèce, il est vrai, avec l’un des meilleurs défenseurs de son temps, le « King of Newcastle » Philippe Albert…

Ce n’est pas faute pourtant que Philippe Albert ne portât pas moins que lui le maillot du Malinwa, qu’il y fût doublement tenu pour meilleur joueur de son pays en 1992, et qu’il inscrivît même davantage de buts en sélection nationale que notre heureux élu, de surcroît absent lors du sacre européen de 1988, puis scandaleusement snobé par le sélectionneur Paul Van Himst dans la perspective de la Coupe du Monde 1994.

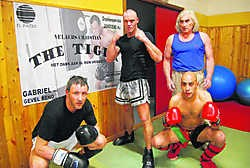

Et cependant c’est bien sur Bruno Versavel que nous avons jeté notre dévolu. Sur cet homme qui ne ressemblait à rien, mais dont la fille aura manqué de peu d’être élue Miss Belgique. Sur ce joueur qui ne ressemblait pas à grand-chose de plus, et qui serait pourtant l’auteur de réalisations sensationnelles jusqu’à ses fatales blessures survenues à compter de l’automne 1994. Sur ce sportif, enfin, que l’on pût croire confit mais qui, à l’âge où l’on se croit raisonnablement engagé sur la pente savonneuse, déciderait toutefois de monter sur le ring, pour y affronter déraisonnablement des boxeurs thaï qui auraient pu être ses fils.

Joueur faussement emprunté mais résolument moderne, qui excella tant comme wing-back à son arrivée à Malines que sur l’aile ou à la récupération ; équitablement épanoui à gauche ou dans l’axe, dans un 4-4-2, un 4-3-3 ou un 3-5-2, Versavel traînerait toute sa carrière durant une carcasse voûtée et un duvet disgracieux, qui de conserve avec les casques capillaires des rouquins Emmers et Clijsters, ou la dégaine higuitesque de l’ailier moustachu Pascal De Wilde, ne seraient pas pour rien dans le caractère anachronique et plébéien d’une équipe qui, pour redoutée et spectaculaire qu’elle fût, n’en était pas moins binaire, directe, prosaïque, et en rien portée sur les froufrous et autres à-côtés de la geste footballistique.

De tous l’un des plus étrangers à la vacuité de ces modes qui se font puis se défont, Versavel arbore aujourd’hui encore, à près de 60 ans, la boucle d’oreille de ses débuts et la spontanéité sans histoire ni chichis de l’éternel jeune homme d’antan, qui pour le même prix eût pu devenir grutier ou boxeur, sa première passion. Après avoir rechaussé les gants au terme premier de sa carrière footballistique, qu’il avait tirée jusqu’à ses 44 ans en dépit d’un genou aussi cabossé que n’était celui de son ami Emmers, Versavel envisagerait même de remonter sur les rings – mais en boxe thaïe cette fois.

« Le football est un jeu, mais la boxe : c’est autre chose. Après trois mois, cependant, j’avais fait d’énormes progrès. Mon entraîneur affirma même qu’il m’avait sous-estimé. » Mais ces efforts s’avéreraient insuffisants pour tenir encore la longueur sur un ring. Aussi l’ancien piston gauche ressortirait-il une fois encore ses crampons, à près de 50 ans et pour « arrondir les fins de mois ».

Avec le temps, Versavel serait-il devenu plus raisonnable? Tour à tour ouvrier puis footballeur, et gérant de café sur la Grand-Place de Diest avant qu’il ne prétendît follement à une fort tardive carrière de boxeur thaï : cet impassible concentré d’énergie, qui jadis martyrisa l’Uruguay en phase finale de Coupe du Monde, daignerait en effet s’asseoir enfin sur un banc…fût-ce d’abord pour une fugace expérience d’entraîneur puis, la soixantaine approchant, comme Directeur sportif du club de sa ville, comme lui en perpétuelle réinvention.

Certes, d’aucuns affirment l’avoir vu aussi, çà et là, assis à la terrasse jadis coquette du « Klein Diest », devant le clocher tronqué de la très belle église Saint-Sulpice, et du temps où sa fille y servait des bières et concourait encore à la finale de Miss Belgique. Un comble pour ce père frappé de jeunesse éternelle, qui ne boit jamais de bière, et qui ne ressemblait vraiment à rien.

Guest-stars

Il n’a pas grandi à Gand Charles Quint ?

Oufti, tu commentes déjà? 🙂

Né à Gand, mais presque aussitôt grandi dans l’un des moult palais (mais pas le plus grand, loin s’en faut) de Malines, à la cour de Marguerite d’Autriche..quoique pas dans le palais portant son nom!, c’est compliqué 😉 Et c’est désormais le théâtre de la ville, assez insoupçonnable d’ailleurs..comme pas mal de choses dans cette ville, à dire vrai.

Je ne retombe pas dessus mais j’ai vu jadis un tableau dépeignant l’enfance de Charles Quint dans ce palais, plus précisément lors d’une représentation de..théâtre de marionnettes.. ==> La boucle est bouclée, car riche idée que d’avoir affecté ce palais à cette fonction désormais culturelle.

Preud’Homme, moins bon que Bodart. Tu nous a déjà donné ton avis mais c’est vrai que de l’extérieur, ça paraît saugrenu. Son passage à Lisbonne est plutôt bon, il me semble.

C’est juste factuel : s’il quitta le Standard pour Malines, c’est parce que Bodart lui était supérieur.

Preud’Homme jouait encore jusqu’à son départ pour Malines, une tournante parfaitement équitable avait été instaurée pour gérer tant que se pouvait la situation (d’autant qu’ils étaient beaufs et que le Standard avait connu un précédent terrible avec les frères Nicolay)……………et le gap entre les deux était saisissant : ils ont le même temps de jeu, composent avec les mêmes équipiers……..mais c’est Bodart qui est désigné, et méritoirement, Gardien belge de l’Année en 1985 et 1986, comme dernier rempart d’un club qui ne valait plus rien, et sans qu’il y eût le moindre mot pour son rival direct Preud’Homme, la comparaison entre les deux était un peu cruelle.

A Malines, Preud’Homme va tomber sur une des meilleures défenses d’Europe, une véritable ligne Maginot. Il joua sa part, mais jusqu’alors, même avant le Waterscheigate : ce n’était vraiment pas si terrible que ça.

Et même après, bof.. En 90 il est le maillon faible des Belges, 94 il a une chance de cocu face au Maroc………… Son aura avec les Diables aura tenu à..un match!, monté en épingle en redoublant de manichéismes : Néerlandais entreprenants Vs Belges héroïques (le gardien, surtout), lol.. ==> C’est toute l’équipe belge qui fut excellente ce jour-là!

Bodart ne reçut vraiment sa chance qu’une fois avec les Diables………et se troua.. Vu que le personnage était déjà plus que particulier : c’en resta là pour lui. Qu’il n’ait jamais reçu le Soulier d’Or est par ailleurs l’un des manquements les plus scandaleux de ce trophée, de 85 à 95 il marche sur l’eau……………mais il était déjà si borderline..

Je ne l’ai réellement vu qu’à Bordeaux mais il avait fait un passage très correct.

Pourtant déjà sur la pente savonneuse, et pas seulement parce que l’âge faisait son effet : il était déjà enchaîné à son addiction au jeu.

Pendant 10 ans, le meilleur gardien belge : c’est lui, y avait pas photo. Mais le calcul était vite fait entre, d’une part un séducteur parfaitement bilingue (sans trop mauvais jeu de mot, vu le coco : il a rajouté quelques langues à son arc, depuis) à l’époque, Preud’Homme donc..et de l’autre un type monolingue (quoique, le wallon..??), habité par pas mal de démons et, il faut bien le dire, quelques-fois insupportable, très sanguin..

Sur le sportif pur, alors que des deux c’était pourtant Preud’Homme le plus doué : Bodart est sans problème au-dessus pendant 10 ans. Mais quelle tête brûlée à côté de ça……….

A Benfica, oui : tenu en très haute estime. Ce sont eux qui lui ont donné le surnom de « Saint ».

Il est du titre 94 de Benfica dans une période de grande sécheresse pour ce géant. Un seul titre entre 91 et 2005.

Non non, il arrive juste après, dsa

Argh, je disais donc : dans la foulée de la WC US. Et il y a gagné une coupe, en..4-5 saisons……………

Moins qu’on puisse dire est que c’est extrêmement peu pour un club pareil!, ceci dit il en était sans conteste l’un des maillons forts, ça ne valait vraiment plus grand-chose et il me paraît incontestable qu’il a (très) fortement contribué à maintenir ce club la tête hors de l’eau, son surnom ne vient pas de nulle part..ni l’après-sportif qui lui y fut confié, et qui pose le bonhomme.

Paul Courant, pour l’avoir vu quelques fois avec le Bruges d’Happel, c’est vraiment pas mal. Mais je lis qu’il a peu de sélections…

Y avait des équilibres à respecter, hors de question de revivre ce temps ubuesque où le dénommé Constant VandenStock alignait 11 joueurs du club dont il assurerait bientôt la présidence..

Mais, oui : très bon footballeur. Le moteur du Bruges de Happel. Il y avait beaucoup, beaucoup (trop) d’absents côté brugeois pour la finale de C1 1978, mais la plus préjudiciable de toutes ces absences fut probablement celle de Paul Courant.

Je comptais lui consacrer un bonus..ou pas, on verra. Mais peu importe : le fait est que le boulot qu’il fit à la direction sportive de ce club fut juste exceptionnel.

Après, je t’en ai déjà parlé mais celui qui m’a épaté sur cette génération, c’est Julien Cools. Une véritable découverte. Un nom que je connaissais vaguement sans me rendre compte de son niveau. Top joueur le Cools !

Albert, dans un foot belge qui commençait à perdre de sa superbe dans les 90′ etait un sacré bon joueur. Physique, belle technique de gaucher, du caractère…

Un tueur!

Approché par la Juve, la Fio et l’un des Milan (l’AC, si je me rappelle bien) alors même que le Calcio était à son top, excusez du peu..mais il préféra signer en Angleterre.

Et arrivé là-bas, être aussitôt qualifié de « King » de la ville même où avait sévi un certain « King Kev » : c’est pas rien non plus.

Super joueur. Qui débuta au back gauche d’ailleurs, il aurait vraiment pu faire l’affaire en 3 dans ces portraits………mais Versavel c’était un sacré client aussi, allez-y voir l’un ou l’autre des buts dont j’ai greffé une vidéo, celui face à l’Inter par exemple, zidanesque……………….. Ce type fut réduit en son temps à un bosseur car il l’était, mais c’était avant tout un excellent footballeur, vraiment doué.

Des trois toutefois, le plus doué : Emmers, les yeux fermés. Celui-là, ses problèmes physiques furent un coup très dur pour le football belge, et surtout pour Anderlecht.

On n’y met que certains de ses buts à l’honneur, et c’est bien dommage car bonjour pour se farcir ce menhir au marquage, il avait tout (il était même rapide..), mais bon : pour tout qui ne connaîtrait / se rappellerait pas..

https://www.youtube.com/watch?v=xuxvUPEx0aQ

Et puisqu’à Newcastle ce fut (très) castard aussi :

https://www.youtube.com/watch?v=l587pbu0bKY

Je ne suis vraiment pas certain qu’il y ait eu 5 stoppeurs plus forts que lui en Europe dans les 90’s, du très haut niveau.

La photo principale n’est pas légendée, préciser donc : il s’agit du jardin d’hiver d’une espèce de pensionnats pour jeunes filles, endroit particulièrement beau..et qui traduit bien ce goût historique et très prononcé du beau que cultivent les Malinois ; un must pour tout amateur d’art nouveau.

Merci chef pour ces portraits toujours très détaillés, j’ignorais que Preud’homme était un chaud lapin !

Lokeren, qui s’occupait du recrutement dans les 80es ? Parce que Lato, Lubanski, Elkjær, Gudjohnsen, et même Ukkonen… chapeau !

Preud’Homme? Qu’on me pardonne l’expression : une bite sur pattes! Et ça lui a joué des tours, çà et là filtré dans la presse..voire devant les tribunaux?? Je me souviens vaguement d’une action officiellement intentée contre lui en justice, par un mari cocu et alors qu’il entraînait je ne sais plus quel club de la péninsule arabique?? A vérifier, une histoire de cet acabit.

Ce Lokeren-là, ce furent aussi les internationaux CZ Dobias (classe continentale..au bas mot!), écossais Bett (joueur très estimé par chez lui).. Des Belges aussi : Mommens, l’infortuné Maurice De Schrijver, Dalving.. J’en oublie quelques-uns. Dans les 80’s il y eut Keshi aussi, tiens.. Ils avaient l’oeil, oui………..et on parle d’un bled qui ne comptait pas même 30 000 habitants, quant au stade, lol.. Rétrospectivement incroyable.

Parmi les videos proposees de Preud’Homme, juste une parmi d’autres (y aurait eu de quoi faire avec la WC90) pour illustrer les carences chroniques de ce..sacrément bon gardien tout de même (ne pas se meprendre sur son compte hein, evidemment que c’était un crack..mais il y eut mieux!), il y en a une d’un match de Coupe, peut-etre bien le plus grand retournement jamais vu en Coupe de Belgique, bref : c’est le Lokeren des Larsen et Lubanski qui y remonte de 0-3 à 5-3, une sale soiree pour Preud’Homme.

En 81, le Standard de Happel se vengera avec eclat : 4-0 en finale!

Gros bonbon

Qui est donc cette belle plante sur la photo de la brasserie Klein Diest? 😛

Ah, on reconnaît les vrais! C’est la fille Versavel 😉

Au naturel : pas mal…………….. Maquillée comme un camion volé, elle a plutôt l’air contagieuse, faudrait lui expliquer 2-3 trucs.

Autant je connais Emmers autant Versavel ne me dit rien ! Super article qui me parle beaucoup, ça me fait toujours bizarre de savoir qu’Albert était un des plus grands défenseurs de son époque quand je vois la quantité astronomique de débilité qui peut sortir de sa bouche de consultant…

Je ferai un peu plus attention aux différents monuments architecturaux de la ville lors de mon prochain passage au racing, club ou j’ai retrouvé mon intérêt pour le foot, bien loin des premières divisons.

Petite question, Bodart a t’il seulement été normal à un moment de sa vie ou totalement fou dès son plus jeune âge ?

Bodart a toujours été un cas, et pas des plus sympathiques.

Chez les jeunes, les plus anciens se rappellent d’un aspirant-pro au comportement égocentrique voire intimidant.

Intimidations qui persistèrent ensuite, jusqu’à menacer haut et fort d’aller détruire les..bureaux de la federation avec des hooligans!!!, apres que l’UB (anderlechtisée à mort) se fut certes montree scandaleusement disposee à faire rejouer un match perdu à la reguliere par Anderlecht contre le Standard.. Il avait certes raison sur le fond, mais alors la forme..

==> Le potentiel était là!….puis l’addiction au jeu a fait le reste.

On comprendra que je n’ai aucune sympathie pour lui!, mais le gardien, par contre, fut d’un niveau hallucinant pendant dix ans, et je dis alors que ce n’est pas faute qu’on ait vu passer de grands gardiens dans la region.

Sportivement parlant, c’est une injustice qu’il n’ait jamais recu le Soulier d’Or, ni davantage recu sa chance chez les Diables. Mais le fait est, aussi, qu’il ne cochait pas que des bonnes cases.

Pas trop mal le stade de Diest, éphémère saison en D1 ou D2 non ? Je suis passé devant fin d’année dernière.

Juste à coté c’est le club de Tessenderlo qui marche pas mal, ayant même refusé la montée en… D3 il me semble, deux fois de suite il y a quelques années, ne pouvant assumer les exigences démesurées de l’union belge pour l’accès à cette divison. Mais les meilleurs de la série c’était bien eux… Ils sont un peu rentrés dans le rang maintenant, mais ce fut bien « le meilleur » club amateur de Belgique il y a quelques saisons.

A Diest c’est le stade de Warande, dans le parc du même nom, où je me rappelle avoir nagé gamin. Il ne doit pas être désagréable de vivre là-bas, une belle qualité de vie.

Oui, de mémoire 2-3 saisons en d1, mais j’aurais bien du mal à en citer un seul joueur…. Jos Heyligen peut-être?? Auquel cas : un très beau joueur.