Le Napoli est champion d’Italie et pour beaucoup, il s’agit d’une délivrance après 22 années d’un joug implacable de la Juventus, du Milan et de l’Inter. Mais si ce sentiment est bien réel, que dire de ce qu’il fut il y a 36 ans, le 10 mai 1987 ? A l’époque, le scudetto avait marqué une émancipation, comme s’il s’agissait de la libération du Royaume de Naples de l’emprise des provinces du Nord, un Risorgimento[1] inversé en somme. Ou mieux encore, une rédemption, le rachat du peuple napolitain de ses péchés passés.

Naples, ville honnie

Qui se souvient qu’autrefois, Naples inspirait honte et dégoût à l’Italie qui voyait en elle une ville de pestiférés ? La peste, c’est ainsi que Curzio Malaparte appelle la maladie rongeant Naples à sa libération en 1943 dans son roman La Peau. La prostitution, les trafics, corollaires de la misère et de la défaite, font de Naples le théâtre des horreurs dont on saisit la laideur et la puanteur au fil des pages.

La reconstruction et le Miracle économique italien propulsent le Nord dans le consumérisme et ce courant de fond se prolonge jusqu’au pied du Vésuve, suivant le tracé de l’Autoroute du Soleil reliant Milan à Naples. Mais de cette période foisonnante, on retient la corruption généralisée d’une ville aux mains d’Achille Lauro[2] et des entrepreneurs sans scrupules singés par Italo Calvino dans La Spéculation immobilière ou par le réalisateur Francesco Rosi dans Main basse sur la ville, tous deux parus en 1963.

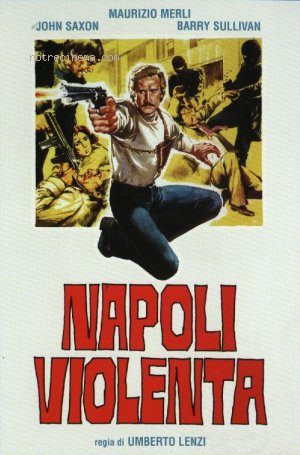

Plus tard, il n’est plus question de peste mais de choléra au sens propre, conséquence de la contamination des eaux et de conditions d’hygiène d’un autre âge. L’épidémie cause une quinzaine de morts durant l’été 1973[3] et fait renaître les doutes quant au caractère salutaire du Risorgimento du siècle précédent. De nombreuses activités, dont le tourisme, sont victimes des restrictions sanitaires, accélérant le développement de la criminalité et le recours à l’économie souterraine. C’est durant cette décennie que de nombreux poliziotteschi choisissent Naples pour décor (Napoli violenta ou Napoli spara ![4]), Maurizio Merli ou Leonard Mann se chargeant d’appliquer une justice expéditive pour soigner une ville immorale et violente. Et quand le poliziottesco passe de mode, la guerre sanglante entre la Nuova Camorra Organizzata et la Nuova Famiglia s’installe sur Naples, comme si les cinéastes avaient eux-mêmes renoncé à restaurer l’ordre.

Les germes infectieux et l’image méprisable du Mezzogiorno déteignent sur le calcio, les clubs du Nord refusant pendant des années tout match amical à Naples, Bari ou Foggia par crainte des maladies, le tremblement de terre de 1980 ne faisant que renforcer leurs peurs. Les tifosi adverses ne se privent plus pour dénigrer et insulter les Napolitains, la première manifestation notable ayant lieu en mai 1984 quand les Brigate gialloblù du Hellas brandissent une banderole à destination de Dirceu, leur ancien joueur, sur laquelle est inscrit « Naples t’a accueilli sur le continent noir ».

Napoli, club bordélique

La Società Sportiva Calcio Napoli que découvre Diego Maradona en 1984 est à l’image de la ville : bordélique, fervente et éternellement perdante.

Longtemps, les présidents Achille Lauro, Roberto Fiore et Corrado Ferlaino pratiquent une spectaculaire politique d’achats dans le but premier de multiplier les abonnements. Gagner de l’argent à coup sûr importe plus que la perspective d’un hypothétique scudetto. Le Suédois Hasse Jeppson est la première star étrangère de l’après-guerre, d’autres suivront comme José Altafini ou Omar Sívori dont l’accueil par les tifosi est un moment de folie pure. Quand les frontières se ferment et que le marché italien est contraint à l’autosuffisance, Ferlaino achète encore Beppe Savoldi à Bologne contre deux milliards de lires, un record, une aberration.

L’arrivée de Diego semble procéder de la même stratégie clinquante, un coup de Ripolin sur une façade lépreuse. Le San Paolo est un immense ovale à ciel ouvert que la rénovation de l’Euro 1980 ne parvient pas à moderniser vraiment et le centre d’entrainement de Campo Paradiso est une promesse immédiatement démentie par la découverte du terrain vague et des sanitaires qui le composent. Cet archaïsme, Ottavio Bianchi, technicien du premier scudetto et ancien joueur du Napoli le résume d’une phrase : « ici, rien ne change jamais : même président, même masseur, même magasinier que lorsque je suis parti en 1971. »

Le titre des damnés

Le titre de 1987 couronne une Naples exsangue après la très chère victoire des Camorristes de Nuova Famiglia et la crise économique frappant de plein fouet les immenses aciéries de Nuova Italsider. Les insultes blessantes venues des tribunes adverses se banalisent et diffusent sournoisement l’idée que Naples n’est pas tout à fait italienne. Et alors que tout est contre eux, une bande de Partenopei (Bruscolotti, Volpecina, Ferrara, Romano) et de recrues cabossées (Garella, Bagni, Carnevale, Giordano[5]), guidée par un petit Argentin ayant rallié leur cause, offre au peuple napolitain un scudetto et une expiation auxquels il avait fini par renoncer.

Aujourd’hui, tout est différent. L’image sulfureuse de la Camorra n’empêche pas Naples de travailler à son attractivité touristique et culturelle. Aurelio De Laurentiis gère le club comme un chef d’entreprise, refusant les diktats financiers, au risque de s’attirer l’animosité des tifosi dont le football n’est plus le seul centre d’intérêt comme autrefois, quand ils se pressaient à la moindre occasion à Campo Paradiso pour y apercevoir leurs idoles. Il leur faut désormais parcourir 50 kilomètres pour se rendre à Castel Volturno où s’entraînent des joueurs étrangers pour la plupart, parmi lesquels ne figure même plus Lorenzo Insigne, l’enfant de Frattamaggiore. Et puis ce titre est excessivement rationnel : il arrive après une douzaine d’années en haut de l’affiche et n’est que l’aboutissement d’un long et patient travail ne laissant que peu de place à l’improvisation.

Tout cela n’enlève rien à la performance du Napoli 2023 mais il manque une part de mystère ou de mysticisme, une dimension messianique que seul un guide rédempteur peut incarner. C’est sans doute pour ressentir une dernière fois cette magie que le vieux Corrado Ferlaino (92 ans) envisage de se rendre sur la tombe de Maradona le 4 juin prochain, jour de clôture du championnat. « Je vais dire au revoir à un ami qui n’est plus là. Je veux le sentir près de moi en ces jours heureux pour Naples, la ville que Diego aimait profondément. »

[1] Unification de l’Italie au XIXe siècle.

[2] Maire royaliste jusqu’à sa destitution par le gouvernement pour son administration peu académique, armateur, éditeur de presse, président du club… Sa vie est un roman.

[3] Les foyers Napolitains et ceux d’autres provinces du Sud, notamment les Pouilles, provoquent la mort de 24 personnes.

[4] En VF, Opérations casseurs (sorti en salle en 1976) et Assaut sur la ville (1977).

[5] Garella est moqué pour son style inesthétique, Bagni sort d’un dur conflit avec le président de l’Inter, Carnevale a vu sa mère tuée à coups de hache par son père et Giordano a été longuement suspendu pour avoir participé au scandale du totonero avec la Lazio.

Le Campo Paradiso (quel nom !), on dirait un terrain du district des Pyrénées-Atlantiques. Mais un terrain dans un bled de la vallée d’Ossau.

Curzio Malaparte, La peau, 1949 : « Nous étions des hommes vivants dans un monde mort. »

Suite immédiate de Kaputt, La peau se déroule principalement dans Naples occupée par les Alliés. Entre horreurs et beautés, le récit est donc l’occasion pour l’écrivain italien de célébrer le menu peuple napolitain, « peuple généreux, le plus humain des peuples de la terre ». S’achevant dans Rome libérée, ce grand roman ne ménage pas les Américains et montre que « la gloire, ce que les hommes appellent la gloire, est souvent souillée de boue. »

Quant à savoir quelle valeur accorder au texte de Malaparte, s’il faut y voir un témoignage ou une somme d’affabulations, l’auteur y répond lui-même : « Qu’importe […] si ce que Malaparte raconte est vrai ou faux. Ce qui importe, c’est la façon dont il le raconte. » Et, là, tout le monde s’accorde : le style est brillant, l’écriture fine et ciselée. A l’image de cette belle lecture des spécificités italiennes : « Le véritable drapeau italien n’est pas le drapeau tricolore, mais le sexe, le sexe masculin. Le patriotisme du peuple italien est tout entier là, dans le pubis. L’honneur, la morale, la religion catholique, le culte de la famille, tout est là, entre les jambes, tout est là, dans le sexe : qui en Italie est très beau, digne de nos anciennes et glorieuses traditions. »

La Peau, c’est un échange récent qui m’a donné envie de le lire. Et j’ai adoré.

Cash mais avec style, beaucoup aimé aussi. Mais je n’en ai rien lu d’autre, bref : je me demande toujours si l’élégance qu’il y déploie, à narrer ce qu’on dit si peu de la guerre, lui était habituel ou plutôt une forme épisodique de pudeur?? A priori c’était un dandy, donc..

Ce sacre napolitain? Déjà il n’a plus rien d’un dépucelage, et son contexte aura été des plus favorables.. mais tant que les Napolitains prennent leur pied!

Si on accepte que ce qu’il prétend avoir vu ou vécu est plus ou moins vrai, il faut lire Kaputt. Du journalisme littéraire ou du roman historique, je ne sais dire. Mais c’est captivant et merveilleusement écrit.

C’est un reproche régulièrement formulé aussi contre Kapuscinski. Mais que ces écrivains-journalistes (que je crois « voisins ») aient « romancé » ne me dérange pas, en tout cas bien moins que tant d’autres qui auront inversé des responsabilités, péché par manichéisme/agenda politique.. Ceux-là sont infiniment plus pernicieux et nuisibles.

De toute façon l’imaginaire est toujours inférieur au réel, Malaparte ou xy serait resté en-deçà du réel en ne rapportant, de surcroît dans une veine disons « naturaliste », que ce que ses yeux avaient vécu (et pour cause : il y a aussi tout ce que ses yeux ne virent pas – et surtout ce que sa chair n’expérimenta pas).

300-400 pages pour restituer fidèlement les misères du manque ou de la guerre?? Impossible, à moins que des biais esthétiques et symboliques ne viennent appuyer ça et là le récit.

Surtout Malaparte me paraît n’appartenir à aucune chapelle, et être d’autant inattaquable : autant que je sache il les a toutes reniées, éreintées voire attaquées. Une espèce d' »anarchiste de droite ».

J’ai repéré un très bon libraire dans mon port de villégiature, demain je regarde s’il a « Kaputt »!

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Le guépard, 1958 : « Si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change. »

Véritablement immergé dans l’histoire, Le guépard est plus qu’un roman historique : c’est un roman classique, qu’on croirait tout droit sorti du XIXe siècle. Publié peu avant le centenaire du Risorgimento, il montre notamment que le rattachement du Mezzogiorno fut peut-être plus opportuniste – voire contraint – qu’enthousiaste.

Mais surtout, Giuseppe Tomasi di Lampedusa décrit la fin d’un monde, l’achèvement précipité de la lente déliquescence de l’aristocratie sicilienne, encroûtée comme les éternels, immuables, misérables et revêches paysages et paysans de l’île.

Avec tendresse et nostalgie pour cet Ancien Régime disparu – et dont ses ancêtres furent partie prenante –, la langue riche et foisonnante, le style flamboyant de l’auteur nous entraînent et nous captivent. Un grand roman, universel et intemporel.

Et le film c’est avec qui ?

Luchino Visconti, Le guépard, 1963 : Il gattopardo.

En adaptant le roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Luchino Visconti redonne vie à un monde éteint ; il recrée une civilisation disparue et la préserve sur la pellicule. Pour l’éternité.

Le luxe des détails est en effet confondant : costumes, décors, objets, paysages… C’est la vieille Sicile aristocratique – alors sur le point de disparaître – qui renaît sous nos yeux. Les tableaux composés par le maître italien sont superbes et répondent à une esthétique classique et raffinée.

Mélancolique et pessimiste, le film poursuit les réflexions du roman sur le Risorgimento, l’avènement de la bourgeoisie du Nord de l’Italie et la décadence de la noblesse du Mezzogiorno. Montrant le passage d’un monde ancien à un monde nouveau, Il gattopardo marque aussi un point d’équilibre dans la carrière artistique de Visconti et constitue une transition entre deux périodes stylistiques du metteur en scène.

Porté par la belle musique de Nino Rota, le film s’incarne enfin dans la trilogie constituée par ses interprètes : le couple formé par Alain Delon et Claudia Cardinale est d’une beauté solaire, d’une vigueur endiablée et d’une sensualité magnifique, alors que Burt Lancaster – orné d’une moustache, de favoris et de sourcils broussailleux – est authentiquement le prince de Salina, le guépard.

Une belle musique, une belle photo, de beaux costumes et de beaux décors n’emêchent pas un film d’être chiantissime !

Même son « Mort à Venise » je l’ai revu sans ennui!, quand c’est beau ça passe tout seul, non?

Le ‘poliziottesco’ a passé de mode mais les feuilletons ont pris la relève… On a eu droit à ‘L’ombre noire du Vésuve’ après ‘La pieuvre’, réalisée en plus par la RAI qui se voulait pourtant vecteur d’unité.

Il faudrait une version napolitaine du commissaire Montalbano

les cons ça ose tout c’est même à ça qu’on les reconnais! Ferlaino qui se dit ami de Diego alors qu’après la victoire en uefa il lui avait promis sa liberté mais l’enferme à Naples 2 ans de plus

merci pour ce bel article et la fin de celui-ci est tellement vraie mais en même temps en 87 et 90 on est ados Diego nous a émerveillé par l’intermédiaire de la petite lucarne de l’edd et des 2 coupes du mondes, oui y’a un côté mystique et très proustien ou Peter Pan par rapport à ce titre très rationnel effectivement

Ferlaino est un personnage complexe, versatile, supérieurement intelligent, machiavélique. Il a expliqué il y a quelques années pourquoi il n’avait pas tenu sa promesse de libérer Diego. Trop de pression de la part des tifosi azzurri, céder Diego aurait causé une révolte. Ne pas oublier qu’il avait réchappé à un attentat quelques années plus tôt et que son frère avait été tué par la ´Ndrangheta.

Je ne voudrais pas minimiser la performance des napolitains cette saison (un Scudetto amplement mérité), mais je me demande si cela ne résulte pas d’un heureux concours de circonstances: les 2 Milan qui perdent des plumes en C1 et la Juve empêtrée dans des affaires extra-sportives et sur le déclin depuis quelques saisons. Dans ces conditions, il fut déjà plus facile pour le Napoli d’être champion. Il me semble que le championnat était bien plus relevé lors de la saison 86-87, et cela peut se confirmer par l’écart de point conséquent entre le Napoli et ses poursuivants cette saison.

Quoiqu’il en soit, il aurait été beau que Diego soit encore vivant aujourd’hui pour voir son Argentine gagner sa 3è étoile et Napoli son titre…

Oui, cette facilité à conquérir le titre faute de concurrence joue dans l’appréciation malgré la réelle qualité de jeu du Napoli. En 1987, c’était serré mais la Juve déclinait, l’Inter pataugeait depuis 1980 et le Milan de Sacchi était encore en gestation. La plus grande performance en valeur absolue, c’est le titre de 1990 face au Milan surpuissant, l’Inter qui sortait d’un scudetto extraordinaire en 1989 et la Samp de Vialli-Mancini.

En 1987 le premier tournant est Juventus-Naples à Turin. 4 jours après une élimination aux tirs au but face au Real et un match harassant, Marchesi essaye de bousculer les visiteurs d’entrée, son équipe mène 1-0 et puis après elle s’écroule physiquement, face à une équipe impeccable devant 60.000spectateurs dont les deux tiers sont pour les bleus.

Oh, et puis Naples s’était pris une leçon d’humilité qui lui a servi à Toulouse dès le début de saison 🙂 Ils sont restés concentrés ensuite

En parlant de poliziotteschi : https://www.youtube.com/watch?v=bZFlmObCrLw (âmes sensibles s’abstenir !)

Haha. C’est quoi, ce truc?